Я помню тот день, когда впервые услышал хрипотцой трамвая её имя — Руфина Нифонтова. Звучало, будто кто-то вскрыл конверт из прошлого, где пахнет дешёвым театральным гримом и пеплом войны.

Я тогда листал старую афишу Малого, от скуки — и вдруг застыл: из списка актёров смотрела женщина с глазами цвета только что расколовшегося льда. Не дивойским томным взглядом, а прямым, почти вызывающим: «Ну? Чего ты там ищешь?»

С тех пор она упрямо жила у меня в голове, как песня, чьи слова вечно путаешь, но мотив не даёт заснуть. И вот сегодня, в 2025-м, когда все вокруг суетятся в VR-масках и спорят, спасёт ли очередная нейросеть человечество, я сажусь за стол и раскладываю перед собой её жизнь, будто колоду пожелтевших карт.

Потому что Нифонтова — это не только прошлое. Это зеркало, в котором видно, как далеко мы убежали… и как глупо прячемся от собственных теней.

- Девочка, которая орёт «Ромео»

- Невеста из железнодорожного барака

- «Я буржуйку играть не буду»

- «Девушка, не хотите ли в Малом?»

- Под халатом была власть

- «Давай поженимся. Или ты так и будешь спать под столом?»

- Быстрицкая vs Нифонтова: дуэль на тишине

- «Если бы была работа — дача бы не понадобилась»

- Финальный звонок

Девочка, которая орёт «Ромео»

Москва, 1943-й. Тыл дрожит от сирен, мама-ткачиха тащит смену за сменой, чтобы фронту хватило простыней, а десятилетняя Руфина срывает голос в школьном спектакле. Роль у неё — Ромео. Да-да, девчонка в мальчишечьих рейтузах, которая так рвётся к подруге-«Джульетте», что едва не душит её всерьёз. Это не жестокость — это избыток тока в проводах.

С тех пор ток только нарастал. Щепкинское училище встречает абитуриентку холодом: Пашенная морщит нос — слишком низкий голос, «женский бас». В те годы бас у женщины считался почти дефектом, как шрам. От ворот поворот.

У других руки бы опустились, но Руфина идёт во ВГИК, где конкурс две сотни на место. Снова провал — и слёзы за тяжёлой бархатной портьерой. Их случайно замечает профессор Борис Бибиков. «Не драматизируйте», — говорит, и принимает на курс, словно вытаскивает билет чуть ли не из мусорной урны. Позже он признается: «Испугался, что этот маленький вулкан взорвётся прямо там, за кулисой».

Невеста из железнодорожного барака

В голове у Руфины тогда жил главный таракан: «Я некрасивая». Дико слышать это сегодня, глядя на фотографии, где она будто сошла с портрета Серова — высокая, гибкая, косы цвета разлитого мёда. Но самоуверенность — ресурс дефицитный, и её у актрисы не было.

Одногруппники снимаются, она — нет. Первая роль достается случайно: курсовая «Обломов», эпизодическая Акулька. Смотреть картину почти некому, зато судьба любит наблюдать сквозь щёлочку.

Режиссёр Григорий Рошаль видит плёнку и приглашает девушку в «Вольницу». Карловы Вары награждают её за лучшую женскую роль, внутри что-то хлопает, как глухой выстрел стартового пистолета: жизнь побежала.

Параллельно дома воняет печным углём — семья ютится в бараке возле железной дороги. В морозы, говорят, пар от дыхания кристаллизуется и оседает на одеяле. И вот отсюда, из барака, Руфина ездит на съёмки, где Рошаль учит «дышать шелками и туманами». Как дышит шелк? Понятия не имею. Она тоже не понимала, но верила.

«Я буржуйку играть не буду»

Так было, пока Рошаль не принес Толстого: «Хождение по мукам». Роль Катерины Буланиной. Актриса, которой ещё вчера не давали и двух реплик, смотрит сценарий и бубнит: «Эту буржуйку я играть не буду». В голосе — тот самый бас, от которого когда-то шарахнулась комиссия.

Режиссёр не отступает: таскает её в Третьяковку, дарит томик Блока, объясняет, почему шелк шелестит иначе, чем газетная бумага. И она сдаётся. Позже скажет: «Он сломал меня, чтобы собрать заново, только кости стали прочнее». Результат знают все, кто видел ленту: Нифонтова с первого кадра плавит экран, будто железо в мартеновской печи.

Фильму рукоплещут, Мосфильм коридорами рассылает шёпот: «Новую звезду нашли». Но запрограммированного триумфа не случилось. Будто кто-то переключил рубильник: популярность вспыхнула и… замерла, как электричество в день аварии.

«Девушка, не хотите ли в Малом?»

Тут появляется Михаил Царёв, директор Малого театра. Представьте: вы идёте по коридору, думая о том, где взять денег на новые сапоги, а вам в лицо: «Девушка, будете играть на нашей главной сцене?» От такого предложения иногда у людей останавливается сердце. У Руфины остановился язык — она молча кивнула.

Первый же спектакль — и рядом на сцене… Вера Пашенная. Та самая, что однажды забраковала её голос. Пашенная репетирует, Ruфина ждёт одобрения или ругани — полное молчание. Нихо-това висит в воздухе, как телефон, который никто не снимает. Когда актриса уже готова сбежать, Пашенная внезапно зовёт на воскресный чай.

Открывает дверь в халате, без грима, и с порога произносит реплику из их общей сцены. Так начинается странное партнёрство: Пашенная «доигрывает» за Руфину то, чего та ещё не умеет, защищает от подковёрных интриг, лезет к Фурцевой, когда юная актриса нарывается на изгнание за «пылевых клопов» (та самая история с дустом, да).

Под халатом была власть

Говорят, Пашенная мечтала сделать из Руфины свою наследницу. Но любви там не было. Была дикая строгость. Вера Константиновна не смотрела на неё с умилением — она смотрела, как скульптор на глыбу мрамора, в которой пока только угадывается профиль.

И всё же именно она спасла Нифонтову от вылета из театра, когда та «отомстила» администратору за номер без удобств, посыпав его костюм дустом. Это было чистое детство, рецидив школьных проделок — но в Малом такие шалости караются по взрослому.

На собрании Царёв задал ей прямой вопрос:

— Вы что, считаете его клопом?

— А вы разве дустом посыпаете кого-то другого? — ответила она.

Зал хохотал, а Пашенная в тот момент уже шла по лестнице в министерство, чтобы отбить свою протеже у бюрократической мясорубки. Такие люди — как щит. Ты можешь с ними не соглашаться, но когда на тебя наводят орудия, они встают между.

«Давай поженимся. Или ты так и будешь спать под столом?»

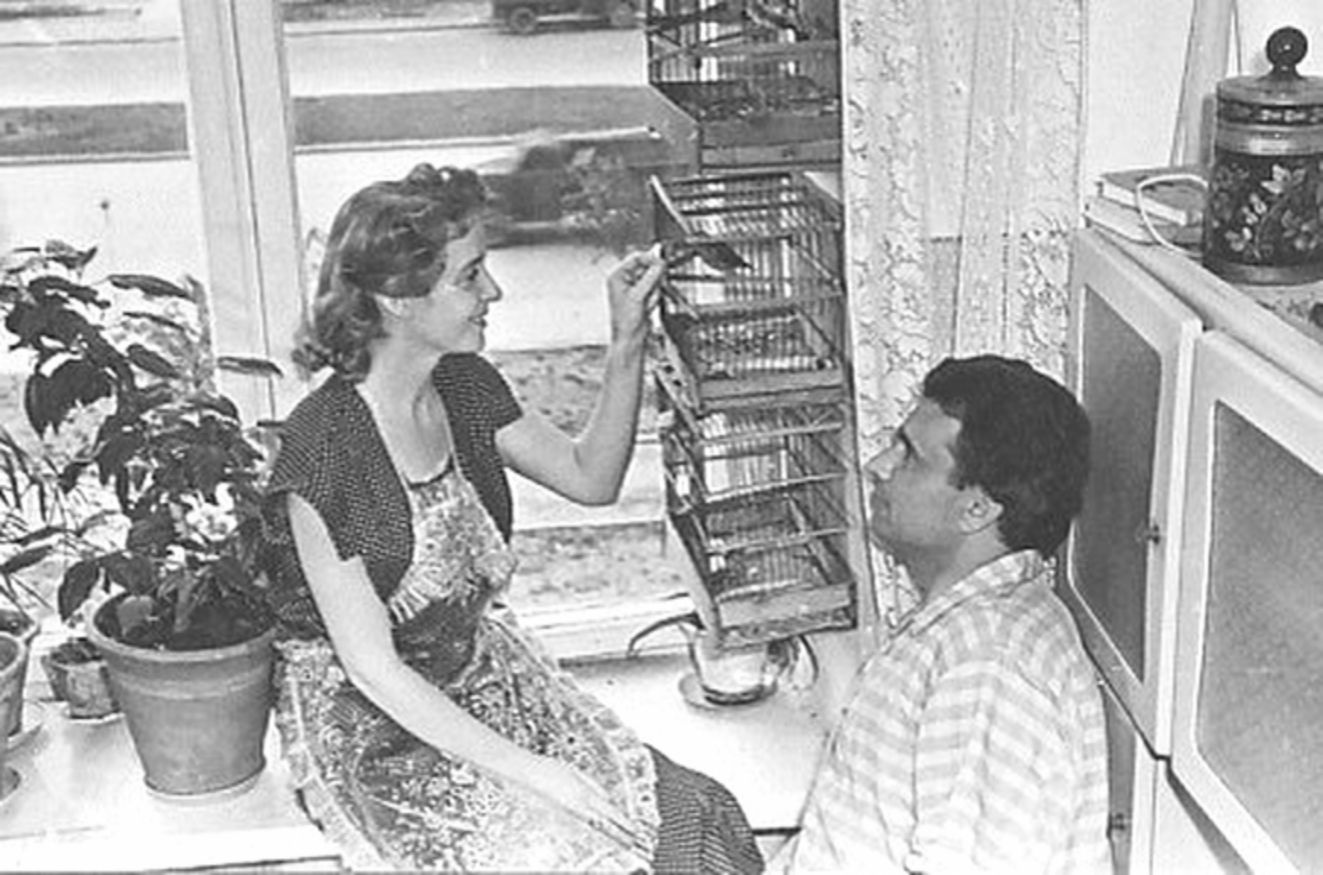

Если театр — её космос, то семья была скорее землёй под ногами. Иногда каменистой. С мужем, Глебом Нифонтовым, познакомились во ВГИКе. Он увидел её в окне и выдал фразу, с которой в наше время в суд подают за домогательства:

— Я не могу без тебя жить.

На что она бросила:

— А я могу.

Но всё же осталась. И однажды, когда он снова не успел на электричку и мама постелила ему под столом, Руфина в лоб сказала:

— Давай поженимся. Или ты так и будешь спать под столом?

Муж оказался тихим тылом. После рождения дочери Оли все заботы взял на себя. Руфина в кастрюлях не разбиралась. Её кухня была сцена. Её чад — театр. А воспитанием дочери в основном занималась бабушка.

И тут начинается одно из тех запутанных полей биографии, о которых не любят вспоминать. Отношения с дочерью не сложились. Не было вот этой «материнской исповеди», где обе плачут и обнимаются под дождём. Были размолвки, была отчуждённость.

Зять не нравился. Даже внук, обожаемый Миша, не склеил трещину. Семья жила вместе, но по разным сторонам двери. Позже дочь с мужем переехали на дачу. Надеялись, что расстояние спасёт. Не спасло.

Быстрицкая vs Нифонтова: дуэль на тишине

Театр — это не только свет рампы, это ещё и закулисный фронт. И там у Руфины была главная соперница: Элина Быстрицкая. Талант против таланта, сила против силы. Две женщины в одном театре — как две тигрицы в одной клетке.

Они не здоровались. Не смотрели друг на друга. Не ходили на премьеры друг друга — нарочно, демонстративно. В Малом говорили: если Быстрицкая входит с одного конца коридора, Нифонтова выходит с другого.

Но однажды судьба устроила им испытание: совместные съёмки в фильме «Дачники». Руфина на вечеринке подняла бокал и произнесла тост:

— За провал Быстрицкой в «Любови Яровой».

Формально — остроумно. По факту — нож.

Когда Быстрицкая узнала, позвонила:

— Говорят, вы пожелали мне успеха?

— Нет, я пожелала вам провала, — ответила Руфина. Без иронии.

И всё же играли вместе. В спектакле «Маскарад» обе выходили в роли баронессы Штраль, но в разных составах. Руфина настолько вгрызалась в нюансы, что брала уроки у Майи Плисецкой — чтобы походка была идеальна. На сцене это выглядело так, будто она скользит, не касаясь пола.

«Если бы была работа — дача бы не понадобилась»

С годами кино от неё отвернулось. Театр — тоже не всегда звал. Актриса, сыгравшая Катерину Буланину, превращалась в эпизодницу. Чтобы не сойти с ума, она копалась в земле на даче в Истре. Сад — как антидепрессант. Земля — как утешение. Но в одном интервью сказала честно:

— Если бы была работа — никакая дача бы не понадобилась.

Одиночество было не философским. Оно было настоящим.

А потом, в 1991-м, разбился муж. Она стала совсем другой. Не то чтобы мрачной — скорее, выжженной. Отношения с дочерью испортились окончательно. Через год — диагноз. Рак. Театр не знал, почти никто не знал.

На экране она появилась в «Сумасшедшей любви» — сыграла пациентку психбольницы. Маленький эпизод, но она в нём дышала так, будто снова была главной героиней страны. И снова поверили.

Финальный звонок

Последняя роль была бы громкой. Екатерина II в мюзикле «Капитанская дочка». Она даже готовилась петь. Представьте — Руфина поёт. Премьера — в ноябре 1994-го.

27 ноября она вернулась с прогулки. Позвонила дочери, перенесла встречу. Пошла в ванную. Горячая вода, пар, обморок. Соседи узнали об этом только когда вода залила потолок.

Её не стало.

Я думаю: вот бы она пожила ещё немного. До эпохи, где женский бас никто не считает изъяном. Где за характер не выгоняют, а восхищаются. Где роли не заканчиваются с молодостью. Где можно сказать:

— Давай поженимся. Или ты так и будешь спать под столом? —

и никто не заподозрит сумасшествие.

Хочешь — назови её взбалмошной. Хочешь — прямой. Но она была настоящей. А это редкость — в кино, в театре и в жизни.