Есть люди, которые проживают жизнь так, будто у них в календаре нет завтра. Каждое утро — финальный дубль, каждый шаг — премьера. Лариса Шепитько жила именно так: на разогретой плёнке, под прожектором, с болью и верой, как будто она сама была кадром, который вот-вот оборвётся.

Она родилась в маленьком украинском Артёмовске, где зимы пахли углём и холодным молоком, а весна приносила грязь и тревогу. Отец ушёл рано, и в доме осталась только мать — учительница с руками, в которых всегда были и книги, и кастрюли, и вечное терпение.

Таких женщин потом называли «стержневыми». А Лариса, кажется, унаследовала от неё не только стойкость, но и ту особую женскую хрупкость, которая не мешает ломать стены.

Когда ей было шестнадцать, она впервые попала на съёмочную площадку — в массовке фильма «Овод». И там, среди света, пыли и нервного шёпота режиссёра за камерой, она поняла: это — наркотик. Не зрелище, а управление зрелищем. С этого момента у Ларисы началась своя война — против обстоятельств, против усталости, против сомнений.

ВГИК принял её не сразу. Слишком юная, слишком гордая, слишком красивая — комиссия предложила стать актрисой. Она ответила коротко, холодно:

— Актёрство — это рабство. Я не раб.

С тех пор она снимала так, будто доказывала именно это — что режиссёр может быть женщиной и не копией мужчины, не «мягким» вариантом.

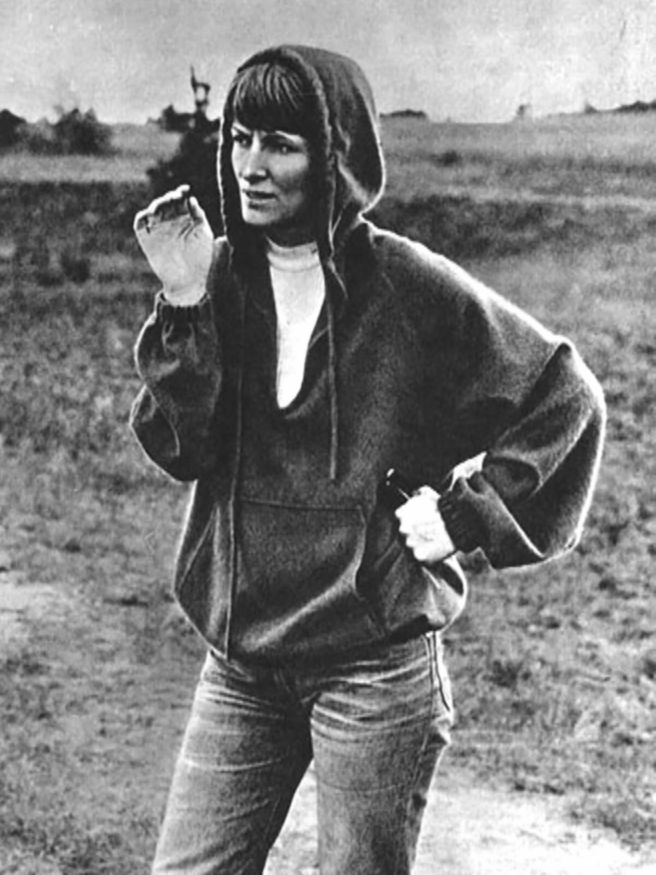

Когда смотришь на фотографии Шепитько, поражает не красота — сила взгляда. Это был взгляд человека, который видел дальше, чем позволено. Коллеги вспоминали, что она могла стоять под палящим солнцем, с температурой, в окружении измученной группы — и не позволяла никому остановить съёмку. Даже когда сама едва держалась на ногах. «Зной», её первый фильм, снимался при сорокаградусной жаре. Она слегла с желтухой, но продолжала руководить процессом прямо из постели — командовала, как полководец с линии фронта.

В кино Шепитько не играла в нежность. Её фильмы не умоляли зрителя сочувствовать — они заставляли его чувствовать вину. Вину за равнодушие, за память, за молчание. Она снимала не про любовь, а про ответственность.

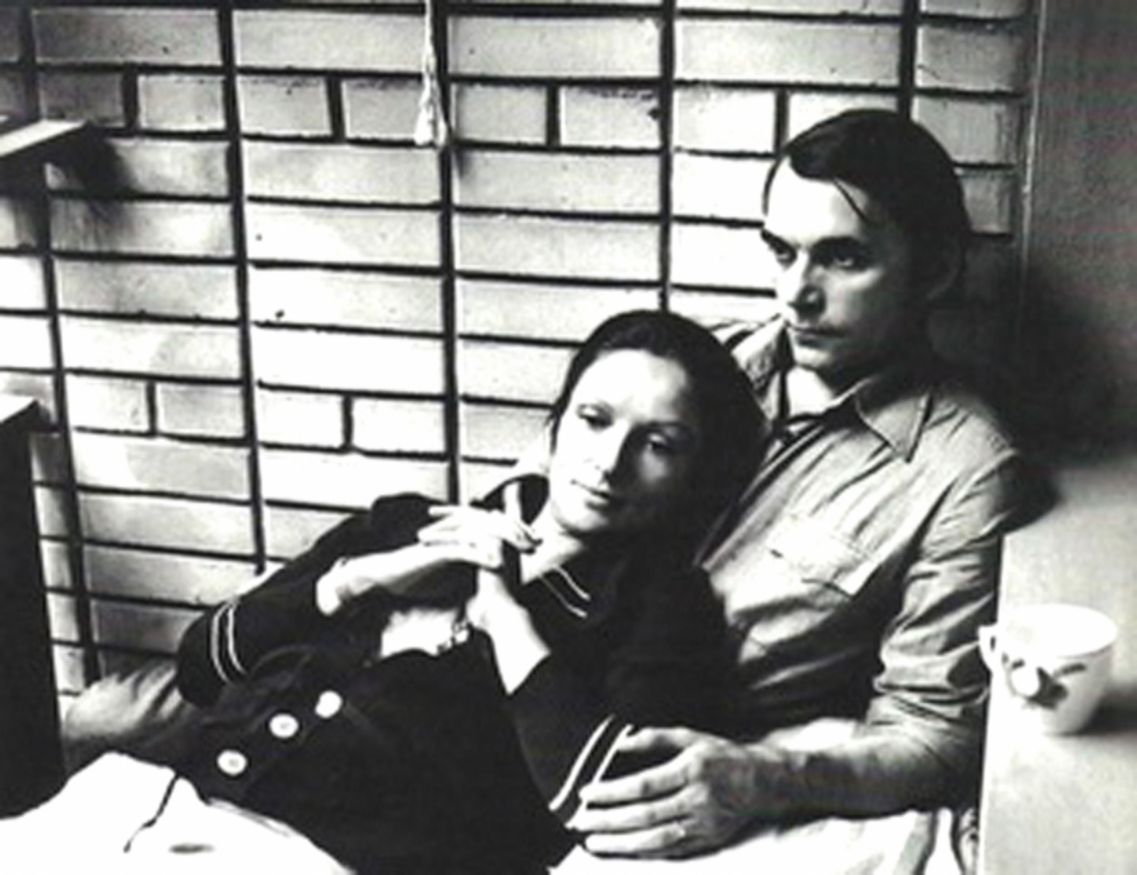

И всё же в её жизни было место и для любви. Элем Климов — её ровня, коллега, конкурент и муж. Они познакомились во ВГИКе, на монтаже. Сначала работали вместе, потом жили — тоже как будто монтировали фильм из споров и страсти. Он был спокойнее, рациональнее, а она — огонь. Они часто ссорились, иногда расходились, но их связывало нечто большее, чем привычка. Между ними была сила, которая тянет только тех, кто горит одинаково.

После «Крыльев» о ней заговорили всерьёз. Фильм про женщину, потерявшую смысл после войны, стал не просто художественным высказыванием — он вскрыл ту самую послевоенную тишину, в которой советские герои не знали, куда девать свою доблесть. В Париже её аплодировали стоя. В СССР — смотрели с осторожностью: «слишком личное», «слишком нервное». Она не вписывалась в формат.

Лариса была режиссёром, который не умел снимать на заказ. Каждая её работа была выстраданной. Сценарии забирали, фильмы клали на полку, а она упорно возвращалась к съёмкам. Кино для неё было не ремеслом, а способом выжить.

Но чем ярче горел этот огонь, тем очевиднее было, что он не рассчитан на долгую дистанцию. В последние годы её снимали на фотографиях, и даже через объектив было видно — человек словно уже стоит одной ногой в другой реальности.

Она говорила о реинкарнации, о предчувствии смерти, и близкие не знали — смеяться или тревожиться. Кто-то называл это суеверием, кто-то — особым чутьём. Но после её визита к Ванге в 1978-м стало не до шуток. Ванга сказала прямо: «Тебе остался год».

И Шепитько, кажется, не удивилась.

Её жизнь в последние годы напоминала кадры замедленной съёмки — будто невидимая сила тянула за пульсирующую нить. Она спешила, словно знала, что времени мало. Работала ночами, писала письма, редактировала сценарии, уговаривала начальство. После «Крыльев» её снова пытались загнать в рамки — «смягчить тему», «убрать психологизм». Но Лариса уже не умела по-другому: компромисс для неё был хуже неудачи.

Она сняла «Родину электричества» — по Платонову. И фильм сразу же положили «на полку». Потом — «Ты и я». Там цензура вырезала половину сцен, и из живой ткани картины остался один шрам. Она не спорила, не ломала двери — просто молча пошла дальше. Как будто где-то внутри уже знала, что успеет снять только один настоящий фильм — и этого будет достаточно.

Им стал «Восхождение».

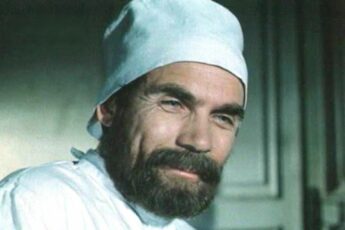

Беларусь. Мороз, снег до колен, ветер режет лица. Съёмочная группа замерзает, техника барахлит. Лариса ходит по полю в ватнике, глаза воспалённые, руки обморожены. «Снимем заново», — говорит она, когда сцена кажется недостаточно честной. Это было не просто кино о войне — это было кино о совести, о том, что делает человека человеком, когда всё остальное сгорает.

Премьера в Берлине стала триумфом. «Золотой медведь», овации, аплодисменты, восторженные рецензии Скорсезе и Копполы. Но дома — снова холод. Лариса не умела быть «своей». Она была слишком неуправляемой, слишком умной, слишком женщиной для советской режиссуры, где правили мужчины с пепельницами и сигарами.

Элем Климов в то время мучился со своим фильмом «Агония» — о Распутине. Цензура душила проект, лента не выходила, а у жены — международное признание. Любовь не отменяет горечи. Успех одного часто становится испытанием для другого.

Климов ушёл из дома. Лариса искала его, волновалась, думала, что он ушёл к другой. Они встретились случайно — в метро. Две станции, короткий разговор, обоюдная усталость — и вдруг примирение. С тех пор, по словам их сына, они уже не расставались.

Антон родился, когда мать рисковала жизнью. Врачи говорили: нельзя рожать — позвоночник повреждён. Но Лариса всегда спорила с запретами. Родила. Выстояла. Сохранила.

К тому времени она уже верила в переселение душ. Не как в утешение, а как в факт. Казалось, всё вокруг подчинялось какой-то внутренней логике предчувствия. После встречи с Вангой тревога только усилилась. Лариса попросила подругу позаботиться о сыне — «если со мной что-то случится». В голосе не было страха, только ровное принятие.

Она начала подготовку к новому фильму — «Прощание с Матёрой» по Распутину. История о деревне, которую должны затопить ради гидроэлектростанции. Символичная тема — как будто она сама чувствовала, что под водой окажется не только Матёра, но и её собственная жизнь.

На съёмках происходили странности. Сожжённое по её указанию дерево местные назвали святотатством — старики предупреждали: беда будет. Художник Фоменко рассказывал, как к построенной избе слетались ласточки, бились в окна, будто пытаясь предупредить. Ассистенты видели сны — тревожные, липкие, с Ларисой, уходящей куда-то вдаль.

Она шутила, называла выделенный для съёмок кабриолет «гробом». И всё же садилась в него — потому что график, потому что съёмка, потому что нельзя подвести группу. В июне она сказала фотографу: «Если приедешь через месяц, меня уже не будет». Это не было кокетством. Просто факт, произнесённый без эмоций.

2 июля 1979 года. Утро, дорога, солнце. Лариса села в ту самую «Волгу» — вместе с оператором Владимиром Чухновым и Юрием Фоменко. Её уговаривали отложить выезд, подождать. Но она поехала. Машина не доехала. Столкновение с грузовиком. Мгновенно. Без шанса.

В ту же ночь Климов проснулся от кошмара. Сон, в котором Лариса погибает. Часы остановились — ровно в момент аварии.

Когда машина с телами прибыла в Минск, съёмочная группа не могла поверить, что это не розыгрыш, не страшная ошибка. Вчера она стояла на площадке — резкая, уставшая, требовательная. Сегодня — молчание. Фильм «Прощание» остался без режиссёра, без финала, без той руки, которая вела его сквозь хаос.

Элем Климов несколько месяцев не выходил из дома. Он не сказал сыну правду — не смог. Антон ждал. Мама в больнице, мама лечится, мама вот-вот вернётся. Дети долго верят в возвращения. Но однажды в детском саду кто-то сказал правду — чужим голосом, без сочувствия. И маленький мальчик впервые подрался. Не за маму — за ложь, за то, что её смерть превратили в тишину.

Фильм «Прощание» всё-таки вышел. Его заканчивал Климов. Три фамилии на чёрном экране — Шепитько, Чухнов, Фоменко. Без лишних слов. Так в кино обозначают вечность.

Говорят, что перед гибелью у неё было ощущение завершённости. Она сняла всё, что хотела. И в каком-то смысле это правда. «Восхождение» стало её апогеем — фильмом о человеческом достоинстве перед лицом смерти. Как будто она заранее проверила на экране, как это — встретить конец с открытыми глазами.

После её смерти кино в СССР долго не знало, что с ней делать. Слишком рано, слишком мощно, слишком не по лекалам. Женщина-режиссёр, которая не играла в гендер, не торговала эмоциями и не искала одобрения. Она снимала так, будто через объектив смотрел сам Бог, и ошибаться было нельзя.

Сейчас её имя чаще вспоминают в кинокругах, чем в массовой памяти. Но если пересмотреть «Крылья» или «Восхождение», там всё ещё пульсирует её нерв. Это то редкое кино, где каждый кадр прожит, а не поставлен. Где персонажи молчат, потому что сказать — значит солгать. Где боль не украшена.

Шепитько не была мистиком в привычном смысле. Она просто умела слышать трещину между мирами. Может, поэтому ей и не дали остаться надолго — слишком громко звучал этот разлом.

Смерть, предсказанная Вангой, казалась многим фатальной меткой. Но, пожалуй, всё было иначе. Лариса Шепитько не погибла «по пророчеству». Она просто дошла до конца своего маршрута. Таких людей не убивает случай — они просто завершают, что начали.

Когда пересматриваешь хронику, где она стоит на съёмочной площадке — стройная, сосредоточенная, с тенью усталой улыбки — в воздухе остаётся ощущение, что сейчас она повернётся, подойдёт к камере и скажет: «Снимаем». Но камера уже выключена, а свет погашен. И всё же странным образом кажется, что дубль ещё продолжается.

Она жила, как снимала — на пределе правды. Не терпела фальши, не искала славы, не выносила суеты. Просто делала кино, как исповедь. И, возможно, именно поэтому жива до сих пор — в каждом кадре, в каждом лице, которое дрожит от света, в каждом сне, где снег идёт без звука.

Лариса Шепитько ушла в тридцать один. Этого мало даже для памяти. Но, может быть, память — не в годах. Может быть, она в том, что кто-то, однажды посмотрев «Восхождение», не сможет потом жить прежним.