— Юль, ну что ты… Не обращай внимания. Главное — ты жива, ты с нами, все остальное неважно, — обняв жену, успокаивал Иван.

— Нет, Ваня, важно! Я актриса! На сцене каждый звук — это жизнь. А я ее теряю. Понимаешь?

Военные годы оставили Юлии страшное наследство… И она решила действовать…

ОПАЛЕННОЕ ДЕТСТВО

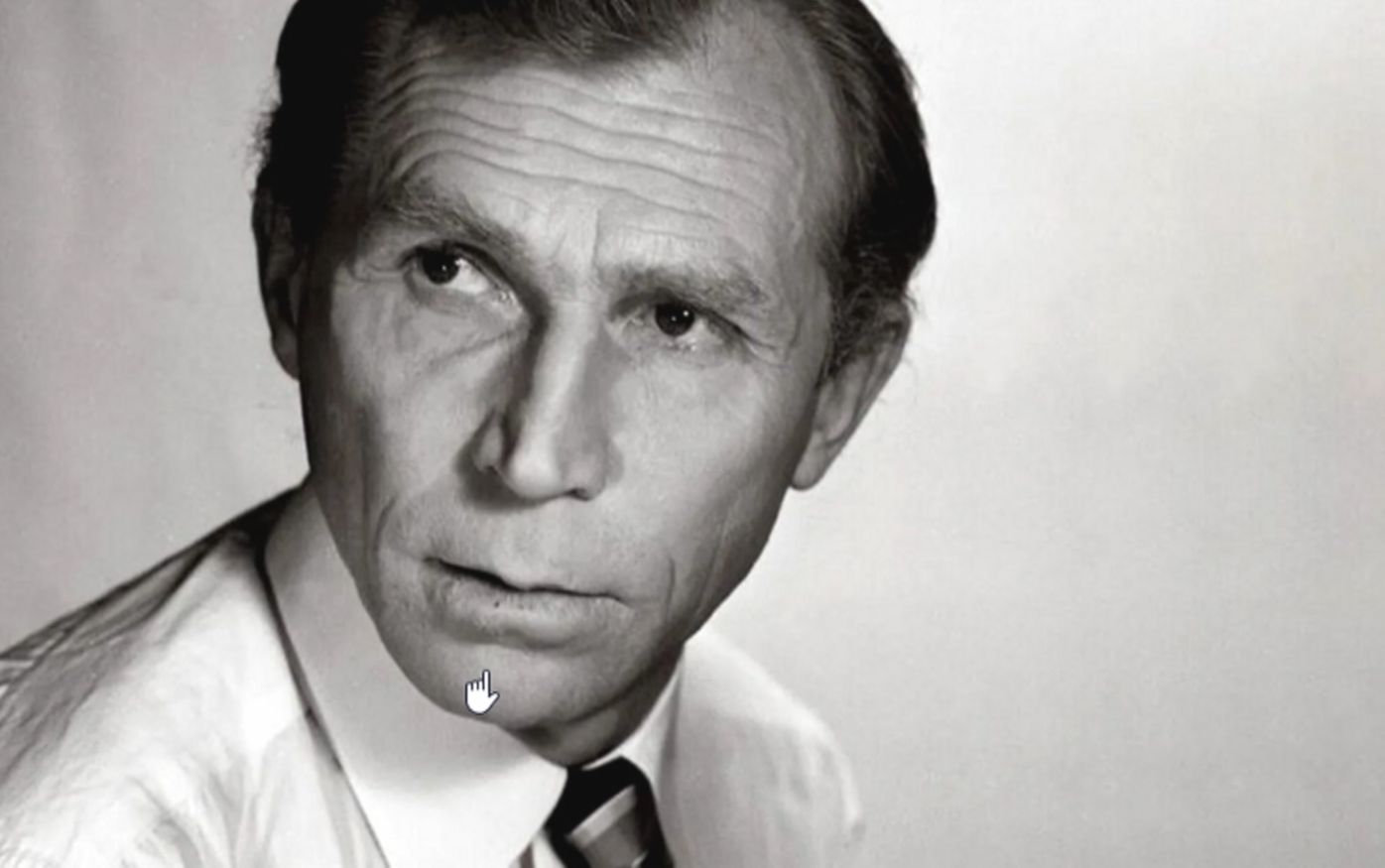

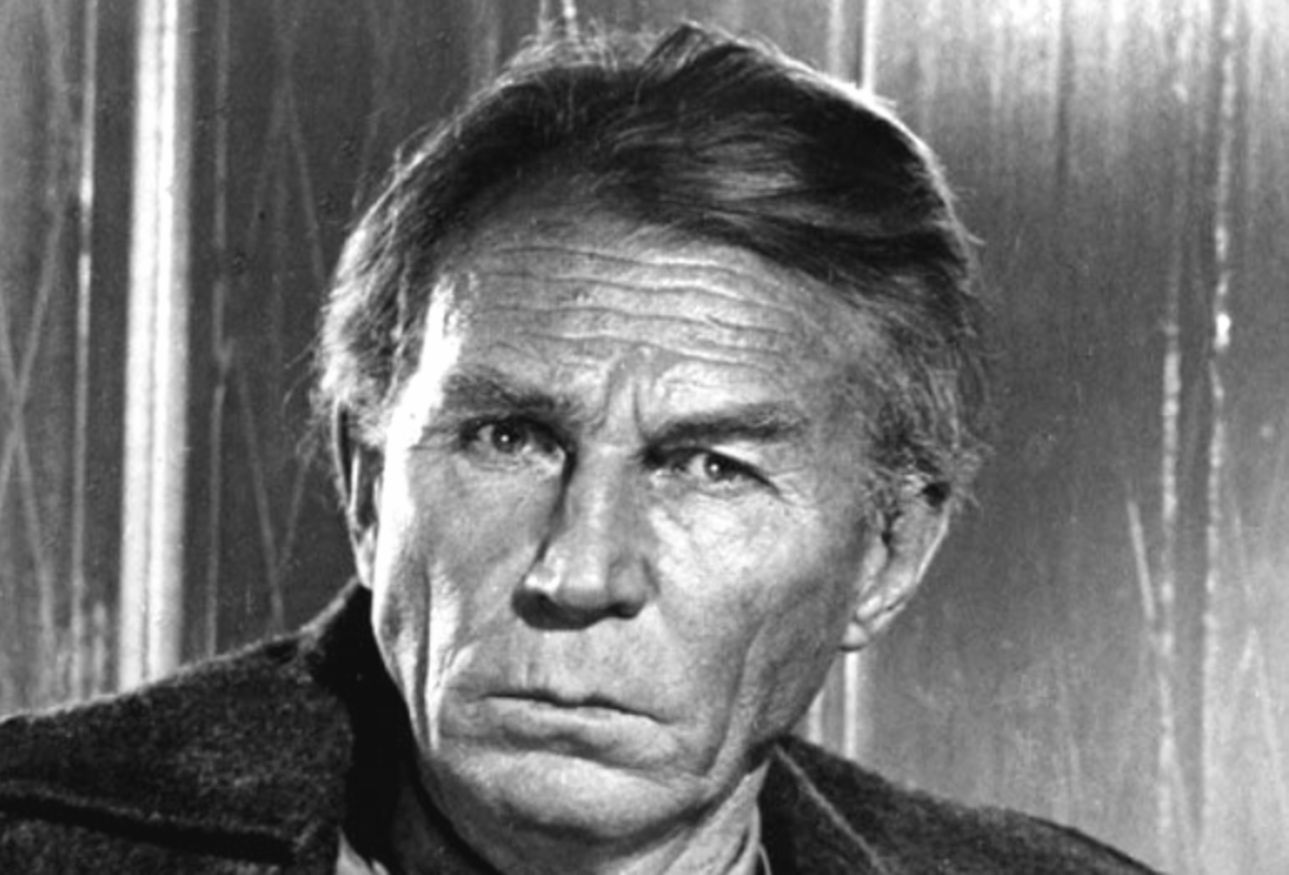

Иван Лапиков появился на свет в один из жарких июльских дней 1922 года на хуторе Заячий (ныне это Дубровский район, Волгоградская область). Случилось это не в больнице и даже не дома. Марина Елисеевна родила сына прямо под открытым небом в поле, перерезав себе пуповину серпом.

Иван рос в крестьянской семье, которая не понаслышке знала цену труду. Работящие и набожные родители не бедствовали, но в неспокойные 30-е годы попали под волну репрессий. Один из их близких родственников, оказавшись в разряде «кулаков», был сослан на Урал. Чтобы избежать той же участи, Лапиковы были вынуждены скитаться, пока не обосновались в Сталинграде.

Опасаясь доносов, родители оградили Ванюшу от лишних контактов, что существенно наложило отпечаток на его будущее. Мальчик рос замкнутым и с трудом сходился с людьми.

Спасаться от одиночества ему помогало участие в самодеятельном оркестре при Доме культуры. Однако путь к сцене оказался непрост. Родители, придерживавшиеся строгих религиозных взглядов, не принимали желание сына стать артистом.

— Артист, говоришь? На сцену, значит, хочешь? Шуты и лицедеи — вот кто там. Это не путь христианина, Иван,- гладя сына по голове, любил повторять Герасим Васильевич.

— А если это мое? Если я живу только когда играю? Разве Господь не дал каждому свой дар?- с тихим упрямством отвечал Ваня.

— Мы ведь не от зла, сынок. Просто мир сцены — это искушение. Там люди теряют себя. А ты у нас другой… тихий, честный. Зачем тебе это?- с тревогой глядя на сына, вторила мать.

— Я по-своему пахать буду… Только не землю… Души,- почти шепотом отвечал он.

Так, под давлением отца, сразу после окончания школы Иван устроился на завод. Однако довольно быстро понял: душа его просит совсем другого. Собрав нехитрые пожитки и волю в кулак, паренек отправился в Харьков, где успешно поступил в театральное училище.

ГЕРОЙ

Способности Лапикова были отмечены педагогами сразу, но обучению помешала война. В 1941 году 19-летнего Ивана мобилизовали. Воевать он начал в составе саперного подразделения: копал противотанковые рвы, укреплял оборону.

Но вскоре проявил инициативу. Собрав лодки со всех окрестных деревень, организовал своего рода флотилию, доставляющую бойцов и боезапас на передовую. А обратно на плавсредствах вывозили раненых.

Сам Лапиков не раз рисковал жизнью, управляя лодкой под шквальным огнем. Да и между рейсами не сидел без дела. Снова брал в руки лопату или выходил с агитбригадой поднимать дух солдат. Из всех наград, полученных за годы войны, самой дорогой сердцу он называл медаль «За оборону Сталинграда», как память о стойкости, боли и спасенных жизнях.

ПРОСТО БЫТЬ С ТОБОЙ РЯДОМ…

После войны, так и не получив диплома, бывший фронтовик поступил на службу в Сталинградский театр драмы. И пусть сначала ему доставались лишь второстепенные роли, каждая из них становилась важной ступенькой к большому успеху.

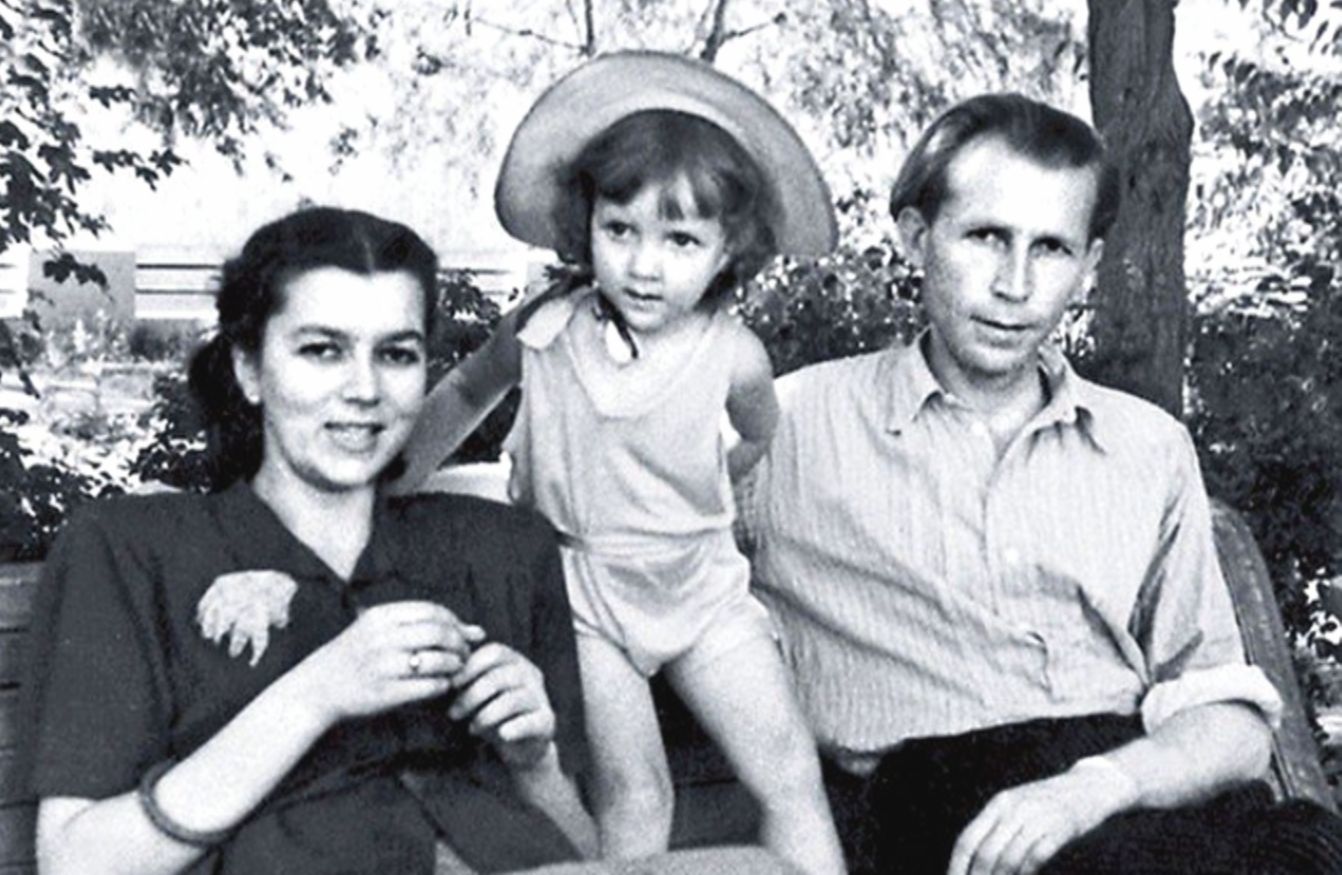

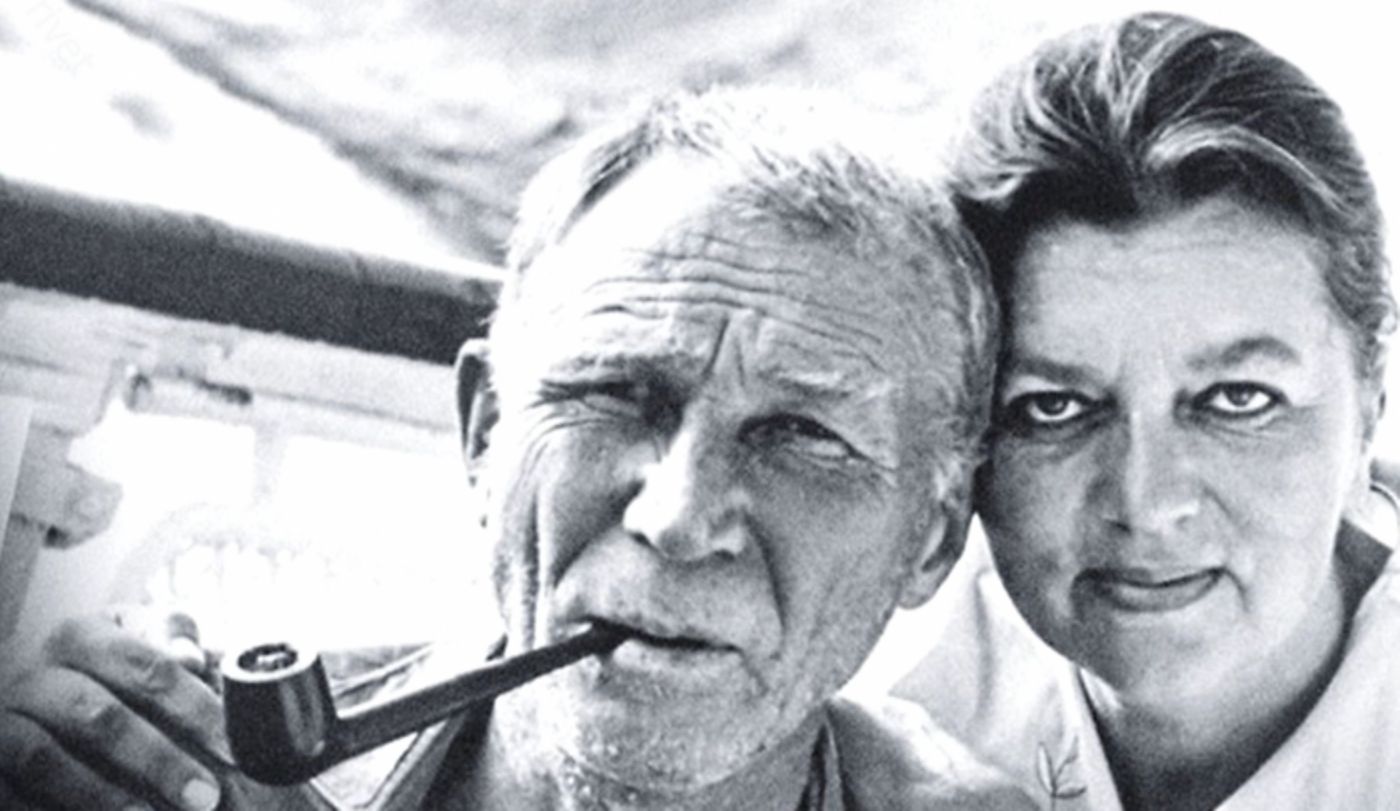

Когда в театре появилась новая актриса, выпускница престижного Ленинградского театрального училища Юлия Фридман, Ваня был всего лишь одним из многих. Он даже не пытался произвести на нее впечатление, настолько разными были их миры.

Юлия несла в себе особый ленинградский шарм — уверенная в себе, талантливая, красивая. Дочь высокопоставленного чиновника, она хоть и пережила трагедию (отец погиб в застенках НКВД в 37-м), но выросла в интеллигентной среде и прекрасно знала себе цену.

Молодая актриса быстро стала примой. Зрители ее обожали, коллеги восхищались. Конечно, на фоне такого успеха Лапиков с его редкими аплодисментами и скромными характерными ролями казался почти незаметным. Его имя мелькало где-то там, внизу афиш, а то его туда и вовсе забывали вносить.

Три года Иван скрывал свои чувства за маской равнодушия, наблюдая, как вокруг Юли кружат поклонники. Но не вмешивался, не ревновал. Просто был рядом. Подсказывал реплики на репетициях, прикрывал в сложных сценах. И верил, что однажды придет момент, когда она увидит в нем не просто коллегу, а близкого человека.

КОЛЕЧКО

Решиться на откровенность молодого человека заставил случай. В момент, когда Юля меньше всего ожидала, аккуратно надел ей на палец изящное колечко.

— Что это? — удивленно вскинув брови, спросила она. — Ты что, Ваня, мне предложение делаешь?

— Нет. Просто подарок. До предложения я еще не дорос, — выдержав паузу, спокойно ответил он.

Девушка еще долго изучающе всматривалась в его лицо, будто пытаясь разгадать, шутит он или говорит всерьез. Правда, кольцо не сняла, но и надежды не дала. Однако с того дня между ними что-то изменилось.

В ее взгляде появилась непривычная мягкость. На гастролях они невольно оказывались рядом, в рабочих моментах стали чаще советоваться. Она прислушивалась к его мнению, он — к ее настроению.

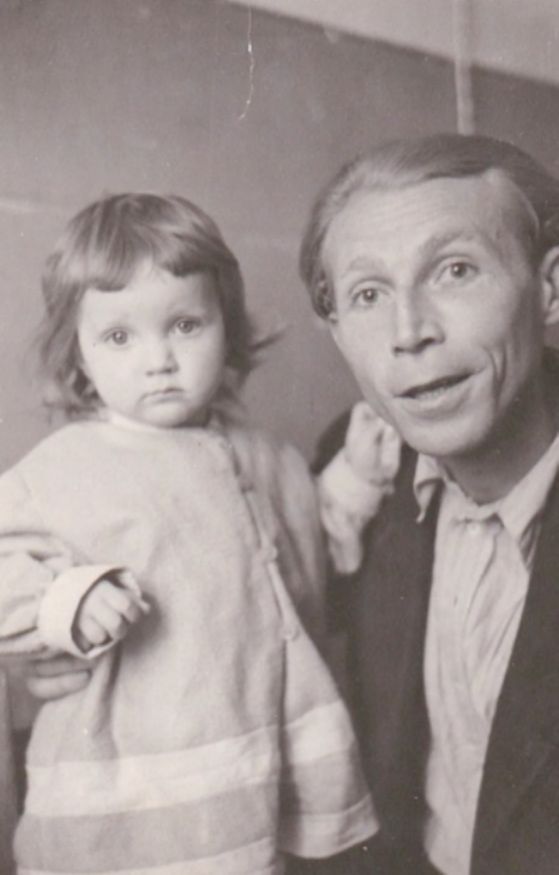

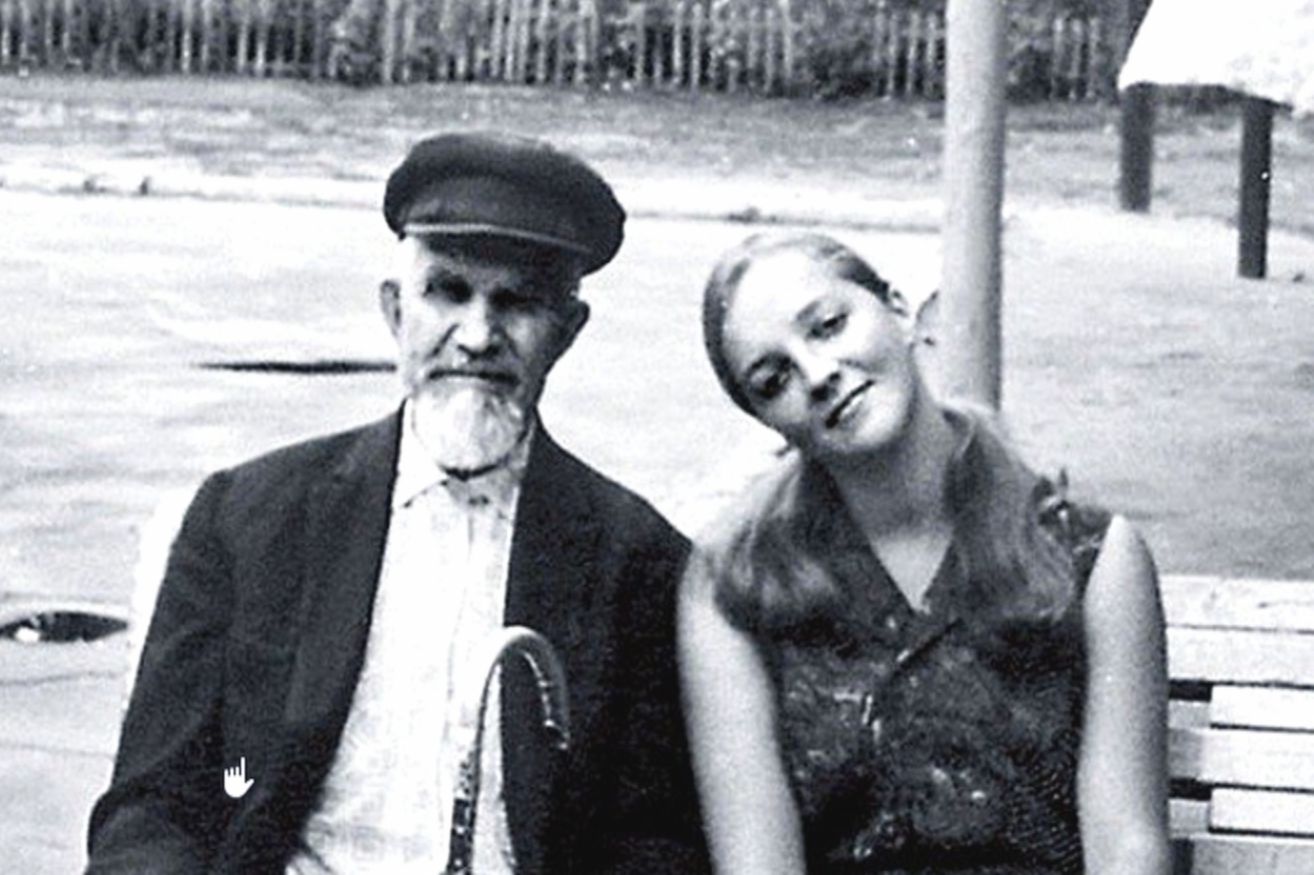

Когда Юлия поняла, что ждет ребенка, вопрос о браке уже не стоял. Влюбленные просто поженились. Без свадебного платья, с букетом полевых цветов и скромным ужином на двоих. В 1950 году в семье родилась дочь Лена. А еще спустя время Лапиковы получили собственную двухкомнатную квартиру — редкую роскошь для послевоенного Сталинграда.

Так бы и жили они у Волги, трудились в театре, растили дочь. Если бы не настоящая семейная трагедия, изменившая все…

СТРАШНОЕ НАСЛЕДСТВО

Военные годы оставили Юлии страшное наследство — контузию, на которую тогда не обратили внимания. Однако последствия не заставили себя долго ждать. К тридцати пяти годам женщина начала стремительно терять слух. Для театральной примы, чей голос являлся профессиональным инструментом, это стало настоящей катастрофой.

Еще вчера она чувствовала себя королевой на сцене, а сегодня оказалась почти беспомощной. В городе слухи распространялись быстро. И скоро вся театральная среда знала о состоянии местной знаменитости.

— Ваня…, — отвернувшись к окну, будто стыдясь своих слов, плакала она. — Я больше не могу это выносить. Они думают, что я не слышу, но я чувствую каждый их жалостливый взгляд. Каждый шепот за спиной.

— Юль, ну что ты… Не обращай внимания. Главное — ты жива, ты с нами, все остальное неважно, — обняв жену, успокаивал Иван.

— Нет, Ваня, важно! Я актриса! На сцене каждый звук — это жизнь. А я ее теряю. Понимаешь? Я боюсь выйти к зрителям. Боюсь, что не услышу реплику, что подведу партнеров…

— Мы найдем способ. Я отвезу тебя в Ленинград, врачи помогут.

Но страх перед неизвестностью буквально парализовал женщину.

— А если станет хуже? Если совсем оглохну? Как я буду жить? Как ты будешь жить со мной?- все не успокаивалась она.

В отчаянии Юлия приняла решение бежать! В Москву, где никто не знал о ее трагедии, где можно было спрятаться от сочувствующих взглядов бывших коллег…

«МАМА ВЕРНЕТСЯ..?»

В московском культпросветучилище, куда она устроилась преподавать, никто не догадывался о ее беде. С поразительной стойкостью Юлия освоила чтение по губам, а позже раздобыла дорогой немецкий слуховой аппарат. Но технические ухищрения не могли заглушить внутреннюю боль. Каждую ночь она мысленно возвращалась к оставленным в Сталинграде мужу и дочери, терзаясь чувством вины.

Иван тоже встретил бегство жены как предательство. Первые месяцы его переполняли гнев и обида. Казалось, рухнуло все, что они строили годами. Но постепенно ярость сменилась глухой болью, а затем и горьким разочарованием. Он не искал с беглянкой встреч, не устраивал сцен, не писал гневных писем.

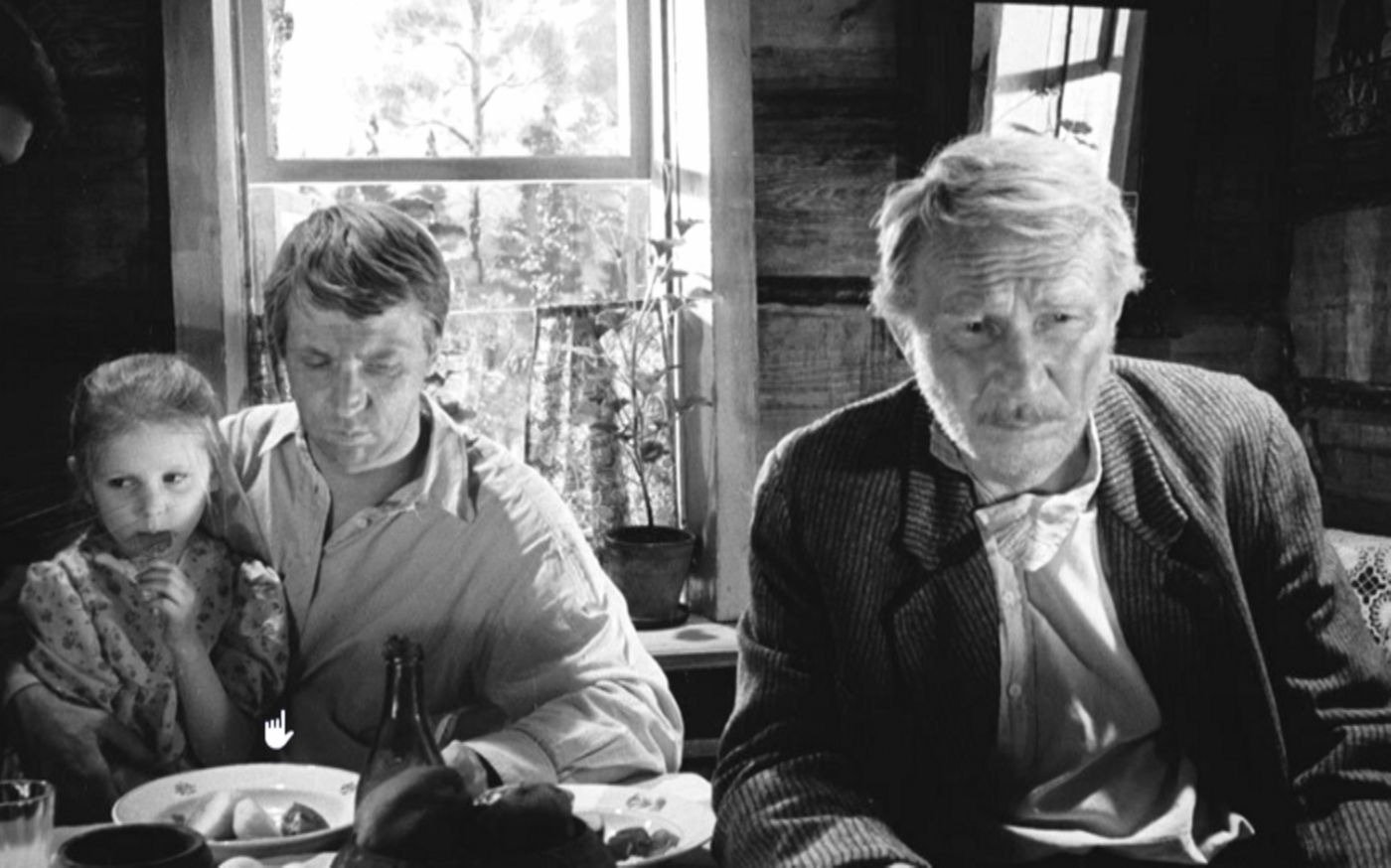

И только сцена и забота о девятилетней дочери стали его единственным спасением. Лапиков пытался быть и отцом, и матерью: варил каши, заплетал косички, проверял уроки, ходил на школьные собрания.

Леночка рано повзрослела. Она почти не задавала вопросов о маме, будто понимала, что разговоры об этом ранят отца. Лишь иногда перед сном тихо шептала:

— Пап, а мама когда-нибудь вернется?

— Конечно, солнышко, — отвечал он, гладя ее по волосам. — Обязательно вернется.

Сам он в это почти не верил. Но и отнять у дочери надежду не мог. Каждый его день начинался с заботы о Леночке, а заканчивался мыслями о Юле. Он жил между двумя женщинами, одну из которых потерял, а ради другой старался не сломаться.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

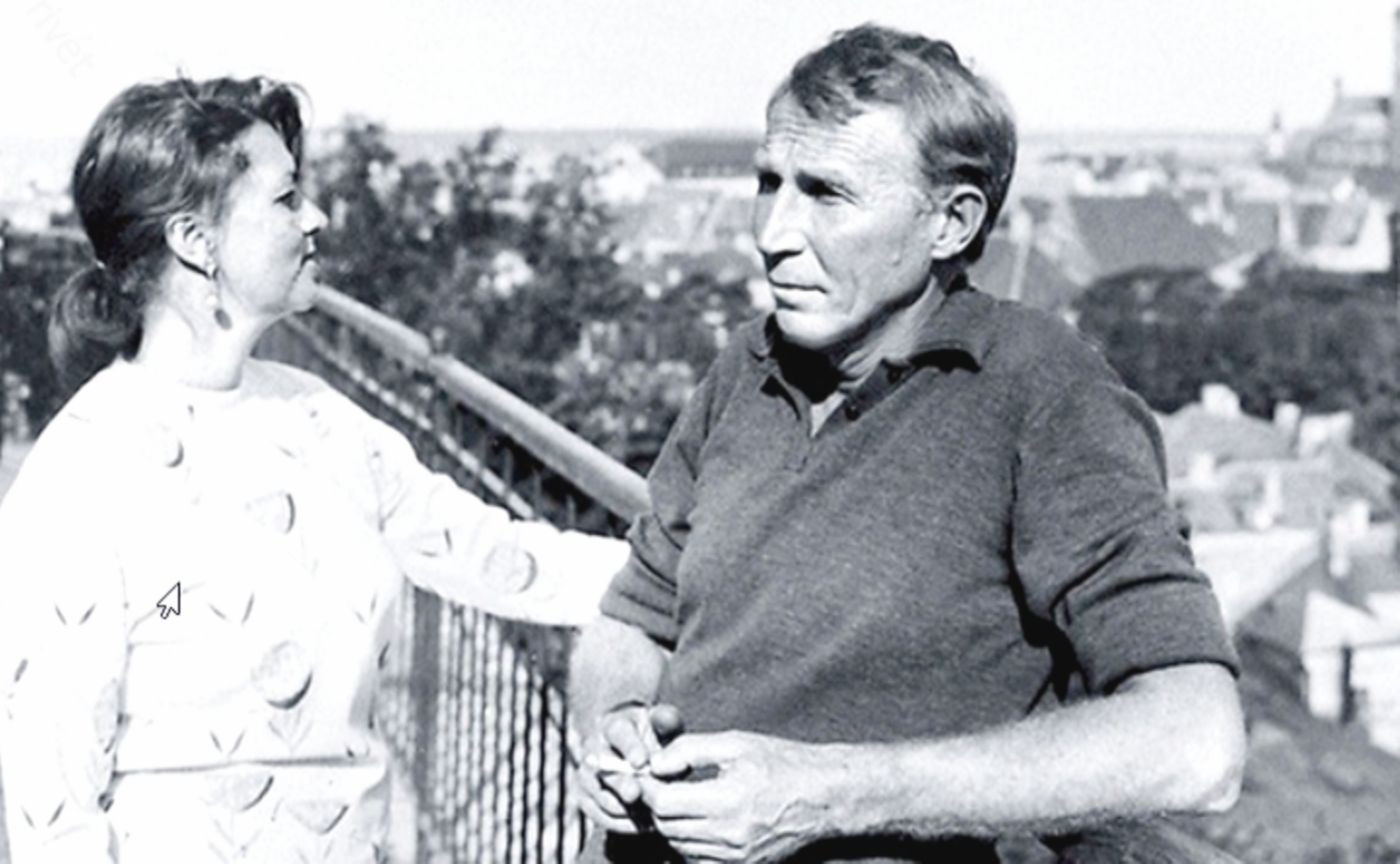

Шли дни, недели, месяцы. Бурю эмоций сменило тяжелое, но необходимое понимание. Иван по-прежнему не оправдывал поступок жены. Но теперь хотя бы мог представить, каково было ей, блистательной актрисе, внезапно оказаться в мире без звуков, где каждый день — борьба с самой собой.

Лапиков решил поехать в Москву. Но встреча принесла лишь горькое разочарование. Фридман твердо отказалась возвращаться в Сталинград, хотя и не собиралась разводиться.

— Я заберу в Москву маму и Лену. А ты скажи мне одно… Ты еще хочешь быть со мной? Или мы разводимся?- спросила она у мужа на прощание.

Ответа тогда не последовало, но и разрыва не случилось. Несмотря ни на что, мир Ивана все еще вращался вокруг семьи: Юлии и Леночки.

Переломный момент наступил в 1961 году, во время съемок фильма «Командировка» в Волгограде. Роль пчеловода Татьяныча, хоть и небольшая, стала для Ивана знаковой. Но главное — именно здесь он познакомился с Олегом Ефремовым. Маститый режиссер, пораженный талантом провинциального актера, прямо спросил:

— Что ты тут делаешь? Тебе бы в Москву!

А узнав о семейных обстоятельствах, посоветовал сделать это немедленно!

Спустя два года гениальный артист блестяще исполнил роль в «Председателе», принесшую ему всесоюзную славу. Неудивительно, что после премьеры его судьба кардинально изменилась. Семья воссоединилась в Москве и смогла переехать в кооперативную квартиру на Мосфильмовской улице.

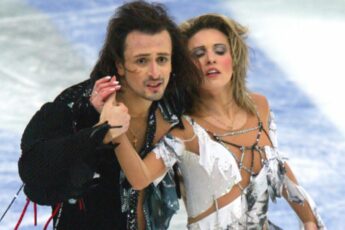

РУССКИЙ МУЖИК НА ЭКРАНЕ

Хотя Иван Герасимович стал олицетворением образа «русского мужика с тяжелой судьбой», его творческий диапазон был значительно шире. Воплощение монаха Кирилла в «Андрее Рублеве» Тарковского показало совершенно иную грань его таланта — тонкую, почти мистическую.

Среди других выдающихся работ актера: исторические роли в «Вечном зове» и «России молодой», драматические образы в «Братьях Карамазовых» и «Моей судьбе». А чего стоит его пронзительная сцена прощания с товарищем в «Они сражались за Родину»… Не игра, а подлинная исповедь фронтовика.

Народная любовь и государственные награды не изменили простой натуры Ивана Герасимовича. Он до последних дней оставался удивительно скромным человеком, жившим по совести и тихим христианским заповедям. В их с Юлией доме редко звучали голоса гостей. Она стеснялась глухоты, он по натуре был далек от светской суеты и шумных застолий.

По воспоминаниям дочери, между съемками народный артист превращался в образцового домохозяина: пек блины, готовил торты со сложной начинкой, поддерживал идеальный порядок. Его отдыхом были книги, старый джаз и рыбалка на тихой речке.

У Лапикова был непростой характер. На съемочной площадке он мог вспылить, наговорить резких слов, а иногда и вовсе отказаться выйти к камере.

Сложности случались и в семье. Последнее слово всегда оставалось за ним. Отец настоял, чтобы дочь не связывала свою судьбу с театром и выбрала «серьезную» профессию. Не одобрил ее выбор и спутника жизни. Но даже те, кому доставалось от его принципиальности, признавали: за его строгостью скрывалась редкая душевная щедрость.

*

В конце 80-х Иван Герасимович пережил инсульт. Прогнозы были неутешительными. Но он не только восстановился, но и подарил зрителям еще несколько ярких работ. Особое место заняла главная роль в душевной картине «Семнадцать левых сапог», снятой его близким другом Ильей Гуриным, где он, как всегда, играл не технично, а всей душой.

Весной 1993 года, несмотря на недомогание, 70-летний актер отправился на встречу с солдатами в одну из воинских частей. Не мог отказать в канун Дня Победы. Но прямо там ему стало плохо. До больницы Ивана Герасимовича довезти не успели. Его сердце остановилось прямо в машине скорой помощи…