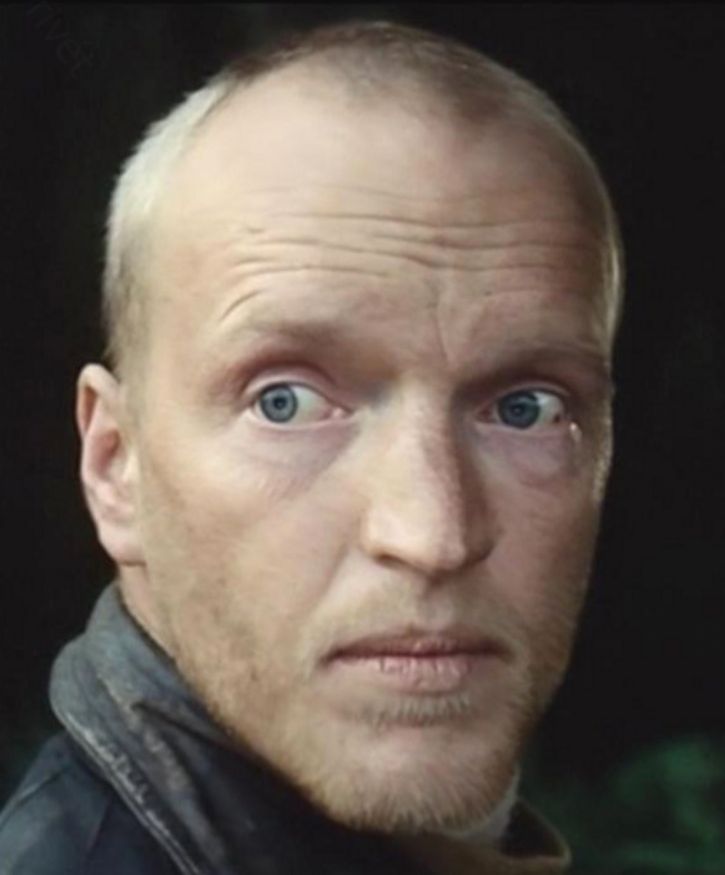

Инфаркт — это не звук. Он не хлопок, не крик, не щелчок. Это тишина. Такая, от которой у тебя в груди сначала сжимается что-то тёплое, потом остывает, потом перестаёт быть. Именно в этой тишине, ранним декабрём 1995-го, и умер Александр Кайдановский. В коммуналке на Сретенке. Через три недели после своей последней, четвёртой свадьбы. Он, наконец, был счастлив — и именно тогда всё оборвалось.

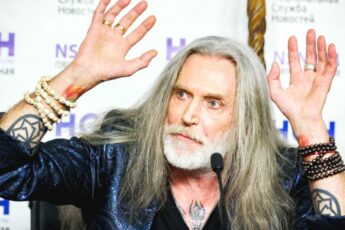

Я не знал его лично. Но я много раз возвращался к нему. Смотрел «Сталкера» на VHS до выцветшего экрана, ловил в его взгляде нечто необъяснимое. Не трагедию. Скорее — отчуждение. Как будто он всё уже понял. И просто играет с нами в молчание.

Кайдановский был тем самым типом человека, которого ты либо боготворишь, либо боишься. Иногда — одновременно. Он умел создавать пространство вокруг себя — плотное, тревожное, как перед грозой. В кино это работало идеально. В жизни — разрушало всё: друзей, семьи, самого себя.

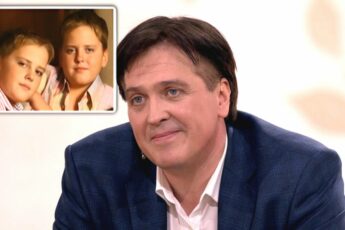

Он родился в Ростове, в семье, которая с первого взгляда не могла существовать. Отец — офицер, фронтовик, человек порядка и службы. Мать — актриса в душе, полна эмоций, бегства, мечтаний. Их союз был как неразорвавшийся снаряд. Всё время звенел. Вера Александровна уехала в Москву, оставив маленького Сашу отцу. И вернулась, когда в нём уже поселилась рана.

Кайдановский рос как человек, которого не спрашивают. Его забирали, отдавали, учили, наказывали, игнорировали — всё без запроса. И он понял: если хочешь выжить — бей первым. В интернате, где он оказался, это правило было не метафорой. Там или ты — или тебя. Там он впервые начал драться. И там же, похоже, решил: ни перед кем, никогда.

Когда-то он сказал, что не выносит авторитетов. Это была не поза. Он не лебезил ни перед режиссёрами, ни перед отцами, ни перед богом. Именно это привело его в сварочный техникум — где он, конечно же, не ужился. Именно это выгнало его из театрального училища — и потом снова туда вернуло. Он жил в логике конфликта: шаг вперёд — кулак — побег. И снова шаг.

Московские театральные школы его не терпели. Он считал их лицемерными. Портреты Станиславского угнетали, правила вызывали злость. Его выгнали, он вернулся. Потом снова ушёл. В Щуке его держали — не потому что любили, а потому что понимали: перед ними неучтивый, дерзкий, но настоящий. Таких немного.

После выпуска он сразу заявил: «Я хочу главную роль». Не «любую», не «буду рад попробовать» — главную. Ему сказали «кушать подано», он встал и уехал. Приехал в Москву. Поступил в МХАТ. Через месяц ушёл. Ему было скучно. В это время другие студенты молились за шанс выйти в массовке.

Он не умел ждать.

И вот — армия. Казалось бы, самое несвободное место. Но и здесь — парадокс: именно на гауптвахте он становится звездой. Случайный кастинг, Никита Михалков, «Свой среди чужих». Там он играет не роль — он просто живёт внутри кадра. Его герой — человек без рода, без знамени, с единственным активом — внутренним кодексом. Одинокий, мрачный, опасный. Как сам Кайдановский.

Они подрались с Михалковым. Настоящая драка. Из-за нюанса в трактовке роли. Тот случай, когда кто-то говорит: «Тут ты должен быть мягче», а другой — лупит в ответ. Он попал на гауптвахту. Потом вышел. И заявил: будет сниматься, только если тот извинится.

Он не блефовал. Михалков извинился.

Александр проснулся знаменитым. Его начали снимать. Но настоящая вертикаль случилась позже — когда на горизонте появился Тарковский.

С Андреем Тарковским у него было не сотрудничество — соитие душ. Или схватка. Или оба сразу. В «Сталкере» Кайдановский сыграл не просто героя — он стал Проводником. В Зону. В страх. В тишину, где слышен хруст собственной вины.

Эта роль — не то, что даётся актёру. Это то, что его разъедает. Съёмки были адом: физически, эмоционально, по-человечески. Он страдал. Он злился. Он ломался и собирался снова. Но не ушёл. Потому что понял: это больше, чем кино. Это почти мистика. Там, в этой сырости, в этой гари — Кайдановский родился как человек другого измерения. С тех пор — ничего простого. Никаких «сыграть генерала» или «давайте сериал».

Он пошёл учиться на режиссёра. И начал снимать сам. Его фильмы странные, тревожные, умные. Но массовому зрителю они были непонятны. А критики — боялись признать, что не понимают. В итоге его считали «гением», но таким, которого неловко цитировать. Слишком неуловим.

И как раз тогда, когда мог бы случиться прорыв, он — как обычно — начал рушить всё вокруг. Ссорился. Пил. Однажды получил условный срок за драку. Он всё чаще не приходил на съёмки, а если и приходил — мог уйти в разгар сцены. Потому что что-то «не так». Потому что воздух не тот. Потому что в комнате сидят глупые люди. Он жил по внутреннему камертону, и этот камертон бил током всех рядом.

Но женщины… вот кто держал его, хоть иногда

Первую — Ирину Бычкову — он встретил ещё в Ростове. Она была верной, терпеливой. Работала в детсаду, тянула быт, растила их дочку Дарью. Пока он — искал себя, метался, бросал, возвращался. Она умоляла: «остепенись». Он уходил. Он считал, что семейная жизнь — это клетка. Даже если там тепло.

Они развелись, когда появилась Малявина. Валентина. Стихийное бедствие. Их связь была похожа на лесной пожар. Один из тех, что не тушат. Они вместе пытались уйти из жизни — в прямом смысле. Порезанные вены. Больничные палаты. Стыд. Возвращение. Через год — расставание. Они не могли быть вместе. Но не могли и без.

А потом была Евгения Симонова. Тихая, светлая. Противоположность Малявиной. Он влюбился в её чистоту, она — в его одержимость. Ради него она готова была бросить карьеру. Он — мстил ей за воображаемые измены. Он ревновал, бился, страдал. Родилась дочь Зоя. Но спасения это не принесло. Он ушёл сам. Оставил семью. Даже не объяснил.

Третьей была Наталья Судакова, балерина. Она подарила ему спокойствие. Он усыновил её детей, потом родился сын Андрей. И вот парадокс — с ней у него сохранились добрые отношения. Возможно, потому что она никогда не требовала невозможного. Она просто была. Он — был рядом. Пока снова не исчез.

А последней стала Инна Пиварс. Младше его на 22 года. Она появилась в его жизни, когда он уже, казалось, не был тем, кто способен на ещё одну любовь. Но что-то в ней зацепило. Они жили в его старой комнате в коммуналке. Кричали, мирились, обнимались. Это была любовь без надежды на комфорт. Но с ощущением, что вдвоём — выживут.

Он называл этот брак «победой». Записал в дневнике: «Совершенно счастлив». И вот — всего три недели спустя — сердце. Остановка. Навсегда.

Он умер тихо. Без предсмертного эпатажа, без финального слова. Просто — не проснулся. Сердце сдалось. Третьему инфаркту хватило трёх недель счастья, чтобы его добить.

Он умер в коммуналке. Не в особняке, не на вилле, не в апартаментах. В комнате, где обои держались на гвоздях, а окна выходили на двор с мусорными баками. Там он жил последние 14 лет. Там же и женился на Инне. Там писал дневник. Там мечтал снова снять кино, которое «не будут понимать, но будут чувствовать». Не успел.

Инна родила сына — но уже от другого. Жизнь идёт дальше, и в этом нет предательства. Это просто время. Оно делает вид, что всё забывает. Но разве можно забыть человека, у которого в глазах был космос, полный боли?

Кайдановский был человеком, который не умел жить в компромиссе. Он не строил карьеру — он её разрушал. Он не создавал семьи — он их разрывал. Он не принимал правила — он их сжигал. И именно поэтому его помнят. Потому что он был настоящим. Без фильтра. Без самопиара. Без стратегии.

Сегодня, в 2025-м, нам не хватает таких. Уверенных в себе до безумия. Не потому, что всё знают — а потому что не боятся сгореть.

Сталкер уводил путников в Зону. Кайдановский уводил зрителей в себя. И, возможно, именно там, в этой внутренней Зоне, он наконец обрёл покой. Или исчез.

Ведь такие, как он, не умирают. Они просто перестают быть рядом. А потом — снова появляются. На старой плёнке. В жёстком свете лампы. Сухой голос, пустой взгляд, неподъёмный смысл.

И ты снова не можешь оторваться.