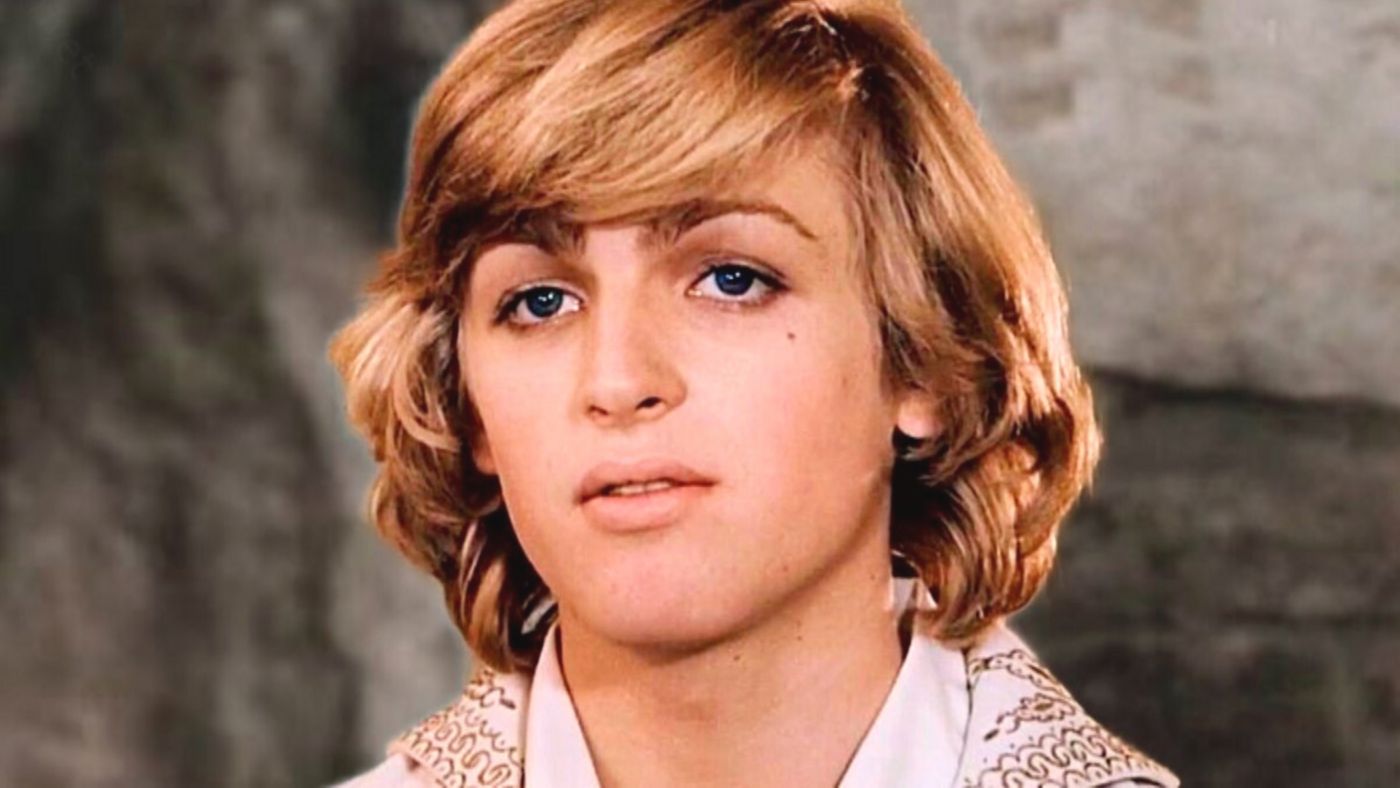

Его жизнь могла стать легендой — но стала историей о человеке, который вовремя вышел из кадра. Игорь Красавин. Красив до невозможности, будто нарисованный карандашом мечты.

В семнадцать лет он случайно попал в кино, сыграл принца Патрика — и этого оказалось достаточно, чтобы вся страна запомнила его навсегда. А потом он исчез. Без скандалов, без громких заявлений, просто ушёл — строить мосты вместо иллюзий. И всё же его имя живёт до сих пор, как память о последнем принце советского кино.

Утро, когда его жизнь оборвалась, началось буднично. Солнечные пятна на шторах, запах кофе, тихая возня на кухне. Ольга, жена, думала о делах, когда услышала отчаянный крик:

— Оля, помоги! Я не могу встать!

Она подбежала, попыталась поднять мужа, но он падал, как тряпичная кукла. Сильный, здоровый мужчина вдруг стал беспомощным, и этот контраст был страшнее всего. Потом была «Скорая», операционная, врачи, шёпот в коридоре. Разрыв мозговой артерии. Кома. Тишина. Ему было всего тридцать восемь.

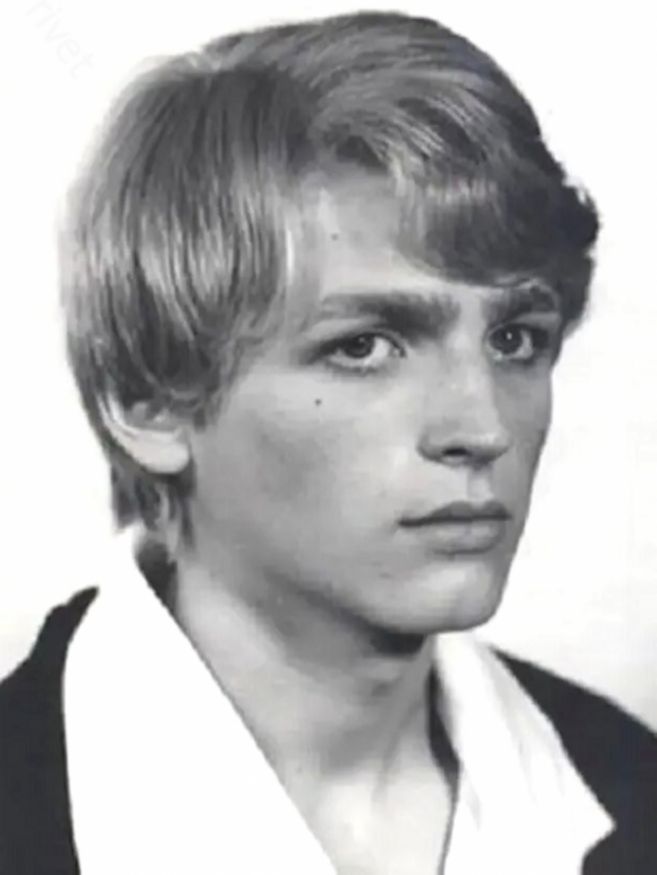

Игорь Красавин попал в кино не потому, что мечтал о славе. Его просто заметили. Он ехал в метро — уставший школьник, сдержанный, молчаливый, из тех, кто смущается, когда на них смотрят. Мужчина напротив долго не отводил взгляда, потом вдруг спросил:

— Мальчик, хочешь сняться в кино?

Этот вопрос стал дверью в мир, о котором Игорь ничего не знал.

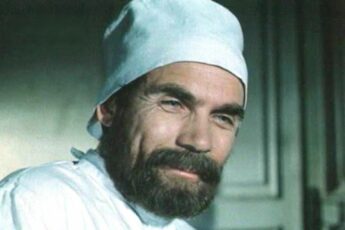

Незнакомцем оказался Леонид Нечаев — режиссёр, придумавший для советских детей сказки, в которые хотелось верить. Он искал актёра на главную роль в новой картине, и Красавин идеально подходил по типажу — в нём было что-то чистое, неловкое, почти не из этого мира.

Мать поначалу была против — экзамены, институт, какая ещё съёмочная площадка? Но Игорь настоял. И вскоре оказался в окружении гримёров, прожекторов и людей, для которых жизнь и кино давно стали одним и тем же.

На съёмках «Не покидай» он чувствовал себя чужим. Камера пугала, голос дрожал, режиссёр нервничал. Нечаев не терпел нерешительности — его крик «Мотор!» звучал как удар. Красавин путал текст, заикался, краснел, и съёмочная группа вздыхала.

Но на площадке были актёры, которые умели поддержать. Вячеслав Невинный, добродушный, с мягким юмором, и Лидия Федосеева-Шукшина — она объяснила юноше, что страх — это тоже часть роли, просто его нужно прожить. Через пару недель он уже не боялся камеры, говорил свободно, даже улыбался.

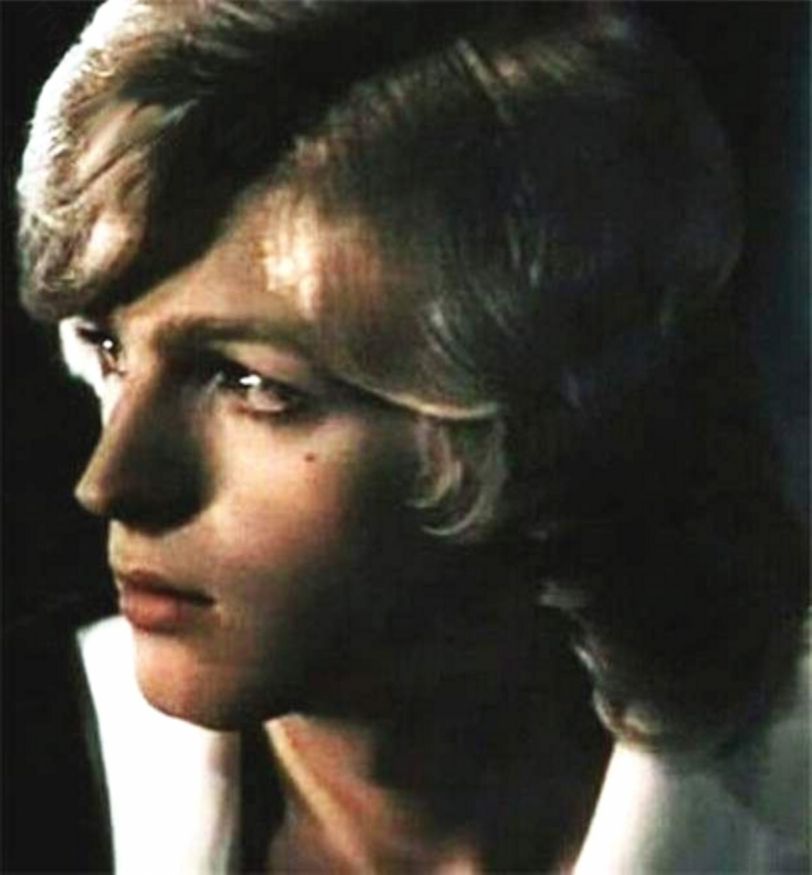

Настоящим испытанием для него оказался не текст, а грим. Когда гримёрша выщипывала брови, он корчился от боли и смеялся сквозь слёзы:

— Как девчонки это терпят?!

— Терпи, принц, скоро красавцем станешь, — отвечала она, крепя шиньон.

С белокурыми локонами и застенчивой улыбкой он действительно выглядел как мечта. Только голос был не его — сильный белорусский акцент заменили голосом певца Анатолия Тукиша, который не только говорил, но и пел за героя. Так на экране появился идеальный принц — голосом одного и лицом другого.

После премьеры всё изменилось. Фотографии Красавина раскупали из киосков, его лицо печатали в журналах, письма приходили мешками. Советские девчонки рисовали его портреты в тетрадях, сравнивали с Харатьяном и Цоем. Но в отличие от них, Красавин не хотел быть знаменитым. Он стеснялся этого, отмахивался от фанаток, не давал интервью. Когда его узнавали на улице, говорил, что ошиблись, и уходил.

Через год после фильма он отказался от всех предложений. Не потому что не звал никто — звали лучшие режиссёры страны. Просто ему было неинтересно. Он устал быть красивым. В двадцать лет он поступил в строительный политех, потом работал на стройке, в каске, среди бетонных плит и чертежей. Сказка закончилась, началась жизнь — та, где нужно быть не принцем, а мужем, отцом, работником.

Он женился на Ольге, девушке с «Мосфильма». Их познакомили общие знакомые — не фанатка, не актриса, просто добрая, спокойная, настоящая. Вместе они смеялись, растили дочку, смотрели тот самый фильм, хотя Игорь каждый раз отмахивался:

— Что там смотреть? Я весь текст наизусть знаю.

Он не любил говорить о кино, будто стеснялся своей мимолётной славы. Но, возможно, именно поэтому люди и запомнили его таким — честным, тихим, живым.

Жизнь после сказки

Олеги, Сергеевы, Андреи — их сотни на строительных объектах страны. Игорь был одним из них. Сложно поверить, что этот парень с лопатой, в каске и с облупленной кружкой чая когда-то стоял на съёмочной площадке рядом с Невинным. Но, кажется, именно там, среди грохота бетономешалки и запаха пыли, он впервые почувствовал себя собой. Без режиссёров, без аплодисментов, без грима. Настоящим.

Слава осталась где-то позади, как сон, который с утра пытаешься вспомнить и уже не можешь. Коллеги по работе знали, что он когда-то снимался в кино, но не обсуждали. Да и он не напоминал о себе. Максимум — посмеётся, когда на радио заиграет песня из фильма:

— Узнаёшь? — спрашивали.

— Ага. Голос не мой, — отвечал, и улыбка становилась чуть грустной.

В нём всегда жила какая-то светлая застенчивость, будто он по-прежнему боялся камеры, только теперь камера — сама жизнь. Когда умер отец, Игорь стал молчаливее. Потерю он не обсуждал ни с кем, даже с Олей. Просто больше работал, меньше спал, всё делал сам. В нём было то советское мужское упорство — не ныть, не жаловаться, не показывать слабости.

Работа на стройке не щадила. Перелом ноги случился нелепо — сорвался с лесов, неудачно приземлился. Тогда всё обошлось операцией и гипсом, но, кажется, организм с тех пор жил с отсроченным счётом. После операции начались скачки давления, головные боли, а Игорь всё отмахивался: «Пустяки».

Когда врач однажды сказал, что нужно обследование, он только хмыкнул:

— Да какие обследования, доктор? У нас мост на сдаче.

Жизнь шла ровно, тихо. Дом, работа, жена, дочь. По праздникам — гости, домашний салат «оливье», старая видеокассета с фильмом, которую Оля иногда ставила просто из ностальгии. В тот момент, когда на экране появлялся юный Игорь с белокурыми локонами, она всегда смотрела на него — уже взрослого, с усталыми глазами, — и думала: «Как странно — это ведь ты, и не ты».

Он смеялся:

— Не напоминай. Там я молодой и глупый.

— А там ты живой, — тихо отвечала она.

Трагедия пришла внезапно, как приходит всё, чего не ждёшь. Ночь перед этим была обычной — разговоры о работе, привычное «не забудь завтра купить хлеб». Утром — тот самый крик, который расколол тишину.

«Оля, помоги! Я не могу встать!» — голос, полный растерянности.

Когда «Скорая» увозила его, соседи стояли в дверях, растерянные, не веря, что с этим крепким парнем может случиться что-то плохое.

Диагноз был как удар — разрыв мозговой артерии. Врачи сделали всё, что могли, но через неделю комы сердце остановилось. Ему было тридцать восемь. Для актёра — возраст, когда жизнь только начинается, для строителя — середина пути. Для человека — слишком рано.

Похороны были скромные. Без прессы, без громких речей. Только семья, несколько друзей и старая плёнка, которую дочка принесла в руках. Маленький телевизор стоял на подоконнике в зале прощания. На экране — юный принц Патрик, улыбающийся своей сказочной улыбкой.

Оля стояла рядом, сжимая кассету, будто боялась, что если отпустит, то и он исчезнет окончательно.

После похорон она говорила:

— Его нет, но ведь он остался. Люди до сих пор пишут, ищут тот фильм, пересматривают. Он живёт в этом свете.

И, наверное, это правда.

Сказки, как и люди, не умирают сразу. Они уходят медленно — вместе с теми, кто их помнит. Фильм «Не покидай» сегодня кажется наивным, но в нём было что-то, чего нам так не хватает сейчас — простая вера в добро, не напускная, не телевизионная. И когда на экране появляется юный Красавин — с неловкой осанкой, со светлыми волосами, с этим непостижимым, честным лицом — веришь. Веришь, что такие люди действительно были.

Он был последним принцем той страны, где герои не спасали мир, а просто оставались людьми. Где скромность была достоинством, а не диагнозом.

Послесловие. Принц, который выбрал тишину

Иногда кажется, что настоящие герои — не те, кто выходит на сцену, а те, кто умеет вовремя уйти из-под света прожектора. Красавин не проиграл жизнь, он просто не захотел играть в неё по чужим правилам. В эпоху, когда всем хотелось быть известными, он выбрал быть собой. И это куда труднее.

О нём редко вспоминают в телеэфирах. Его имя не мелькает в ретроспективах советского кино. Но стоит включить старую сказку «Не покидай», и вот он — живой, наивный, с тем самым взглядом, в котором ещё нет ни усталости, ни фальши. Кажется, вот-вот скажет что-то, и всё снова станет просто.

Игорь Красавин был человеком редкой породы — без амбиций, без тщеславия, без желания нравиться. Он не гнался за ролями, не строил карьеру, не подстраивался под моду. И, возможно, именно поэтому остался в памяти таким чистым. В нём не было расчёта. Только искренность. В кино она выглядит как чудо, а в жизни — как уязвимость.

Судьба сыграла с ним короткую, но точную мелодию. Сначала громкие аккорды славы, потом долгие годы тишины. Но если прислушаться, в этой тишине есть смысл. Не каждый способен прожить жизнь без зрителей и не потерять достоинства. Он прожил.

Ольга потом говорила друзьям:

— Он не любил смотреть свой фильм. Говорил: «Что там смотреть? Всё это уже не про меня».

Но, кажется, именно этот парень с экрана — и был он, настоящий. Просто на плёнке он остался живым навсегда.

Каждый раз, когда в сети кто-то выкладывает кадр из той старой сказки, появляются комментарии: «Принц моего детства», «Какой красивый парень был, жалко», «До сих пор помню этот голос». Люди не знают, что голос не его. Но в этом — и есть суть. Его любили не за голос, не за славу, а за взгляд. За ту чистоту, которая так редко выдерживает взрослую жизнь.

Возможно, Красавин был последним актёром, сыгравшим принца без иронии. Без грима цинизма, без позы. Он просто стоял перед камерой и верил, что добро — это не трюк. И эта вера осталась в кадре, как свет, который не тускнеет даже через десятилетия.

Он не стал знаменитостью. Но стал воспоминанием. А иногда это больше, чем слава. Потому что слава шумит, а память шепчет. И шепчет дольше.

И, может быть, именно в этом его тихая победа: сыграть принца один раз и больше не пытаться. Не испортить роль второй серией, не разменять чудо на популярность. Просто уйти, оставив после себя свет.

Что вы думаете — способен ли человек прожить жизнь достойно, если однажды отказывается от собственной славы?

Где проходит грань между смирением и настоящей свободой?