Он улыбался с экранов, словно сошедший с открытки пионер: белокурый, курносый, с глазами, в которых светилось доверчивое детское любопытство.

Виктора Перевалова узнала вся страна в роли Иванушки из фильма-сказки «Марья-искусница», но за кадром его жизнь не была сказкой.

Вместо волшебного леса — коммуналка на 10-й Советской, вместо победы над сказочным злом — борьба с системой, которая сначала вознесла, а потом выбросила его на обочину.

Мальчик, который не хотел взрослеть

Витя Перевалов впервые попал съемочную площадку в 8 лет — случайно, как в кино. Учительница повела класс на экскурсию во Дворец пионеров, а там ассистент режиссера Владимира Бычкова искал мальчишку для короткометражки «Тамбу-Ламбу».

Его заметили сразу: «Ты хочешь сниматься?» — «Конечно!» — ответил он, даже не спросив родителей. Так началось то, что он позже назовет «жизнью в чемодане».

Через год его уже везли в Ялту на съемки «Марьи-искусницы». Роль Иванушки досталась не просто так — из сотни претендентов выбрали именно его. «Отобрали и спросили:

«Хочешь в кино?» А я и так уже считал себя артистом», — смеялся он годы спустя.

Но за улыбкой скрывалось другое: голову ему обрили наголо, а каждый день клеили парик, края которого фиксировали спиртовым лаком. Кожа под ним воспалялась, а к концу дня из носа могла пойти кровь от перегрева.

Однажды он упал с трехметровой лестницы, повредив позвоночник. «Лежал в больнице, но думал только о том, как взрослые артисты работают без жалоб. Капризничать было стыдно», — вспоминал он.

К 12 годам Витя стал «сыном полка» советского кино. В «Балтийском небе» съемки растянулись на два года, а в перерывах он снимался в эпизодах других картин. Заработанные деньги отдавал матери — та бросила работу, чтобы сопровождать его на площадках.

Учителя в школе были не довольны: «Или кино, или школа!» На несколько лет пришлось сделать паузу, но Витька рвался обратно.

В 16 лет, не предупредив родителей, он пришел на пробы в «Республику ШКИД». Его утвердили на роль Гоги — беспризорника с ангельской улыбкой.

Фильм вышел в 1966-м, и зрители снова полюбили того самого «Витьку» — теперь уже подростка, который по-прежнему выглядел младше своих лет. Он ночевал в гостиницах, ел в столовых «Ленфильма», а в перерывах между дублями засыпал на чемоданах.

«Я жил как цыган: сегодня здесь, завтра там. Но мне нравилось — я же был звездой», — говорил он. Тогда он еще не догадывался, что его лицо, застывшее в вечной юности, станет ловушкой.

Проклятие «вечного ребенка»

К 20 годам Виктор Перевалов уже был ветераном съемочных площадок, но его лицо упрямо отказывалось взрослеть. Даже в армии, куда он попал после школы, сержанты ворчали: «Ощущение, что командуем школьником».

Вернувшись, он снова играл подростков: в «Я вас любил…» — восьмиклассника, в «Старой, старой сказке» — Принца-трубочиста, который казался младше своего экранного спутника Даля.

«Он воспринимал меня как младшего, за которого надо отвечать», — вспоминал Перевалов.

Режиссеры ценили его «невинный» типаж, но платили той же монетой: когда актер пришел на кастинг взрослой роли, ему сказали: «Ты вечно лопоухий мальчишка. Кому ты нужен как мужчина?»

Попытки изменить имидж проваливались. В 30 лет он все еще казался усталым юношей — наследственная моложавость отца стала проклятием.

«Внутри я уже был взрослым, а снаружи — непонятно кто», — объяснял он.

Образ «положительного паренька» стал клеткой. После небольших ролей в фильмах «Трактир на Пятницкой» и «Опасном возрасте» он окончательно понял: советский кинематограф больше не нуждается в нем.

Режиссеры искали новых героев — брутальных, закаленных, а не «вечных мальчиков».

Перевалову предлагали роли без слов: шоферов, лаборантов, статистов в толпе. «Меня ставили в кадр, как стул — лишь бы место заполнить», — с горечью говорил он.

Единственным, кто верил в его талант, оставалась жена Ирина. Она уговаривала его поступать во ВГИК, но Перевалов отмахивался: «Актеру диплом не нужен. Меня и так десять лет снимали без него».

Правда, он умалчивал, что пробовал — в 70-х, но его не взяли из-за пробелов в школьном образовании. Армия дала ему аттестат вечерней школы, но двери театральных вузов так и не открылись.

Последний акт: бутылка, могилы и билет в один конец

К началу 1980-х Виктор Перевалов превратился в призрака советского кино.

Ему предлагали роли без имени: «Милиционер в третьем ряду», «Шофер, который молчит». Заработанных копеек не хватало даже на еду. Он метался между подработками: четыре года крутил гайки в метро по ночам, позже — собирал яблоки в совхозах Воронежской области.

Работал сторожем и копал могилы на кладбище. «Стыдно было, конечно. Но куда деваться?» — вспоминал он.

В 1985-м, когда Горбачев объявил войну пьянству, Перевалов устроился грузчиком в винный магазин.Ирония била в лицо: он разгружал ящики с водкой, которую сам уже не пил — боялся сорваться. Алкоголь давно стал его спутником: после краха карьеры он «глушил горькую так, что будь здоров».

Семья выживала на зарплату жены-инженера. Дочь Лена росла, почти не видя отца. «Я — отец-невидимка. Приду домой — они спят, уйду — еще спят», — каялся он.

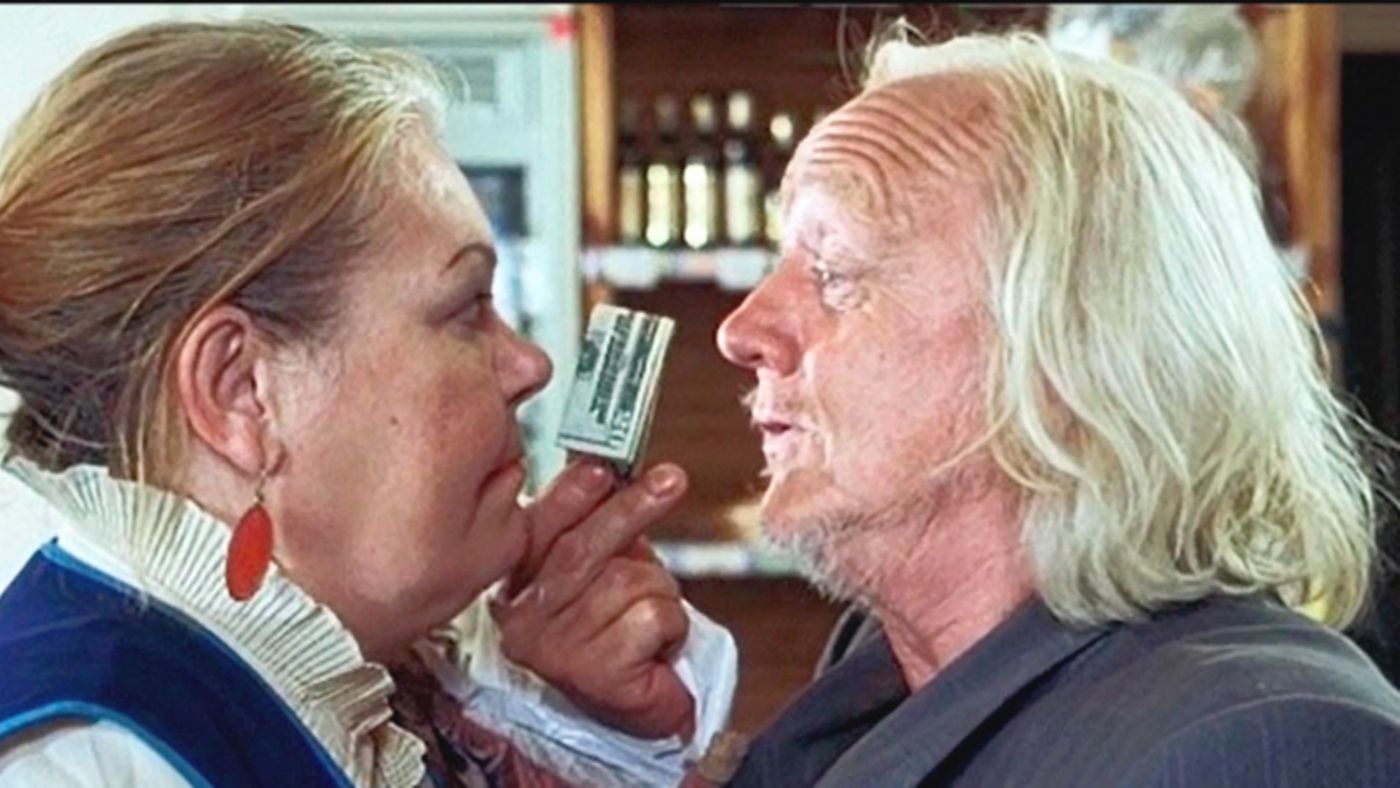

Возвращение в 2006-м стало чудом. Режиссер Игорь Апасян, встретив его на улице, вручил сценарий «Граффити».

Перевалов играл деревенского философа-алкоголика — слишком близкую роль. «Вложил в нее всю свою боль», — писали критики. Награда на фестивале «Созвездие» вернуло в него веру, что что-то ещё удастся изменить.

Но здоровье уже предавало. Инфаркт, операция на глаза, легкие, изъеденные годами курения. «Дышал, как рыба на берегу», — вспоминала жена.

Летом 2010-го 61-летний актер согласился на роль в сериале «Хранимых судьбой». Нужны были деньги: пенсия — копейки, жена осталась без работы.

В Москве стояла жара за 40, а съемочная группа гнала график без выходных. Перевалов падал от усталости, но молчал.

«Он появился на площадке с фингалом под глазом, — рассказывала продюссер Валентина Пиманова. — Сказал: «Неудачно повернулся на кровати». Но в гостинице шептались: ночью буянил, требовал водки».

3 июля, за два дня до окончания съемок, его посадили в «Сапсан» до Питера. В кармане не было телефона — забыл в номере. Домой он добрался сам, еле волоча ноги.

Жена Ирина открыла дверь и ахнула: лицо опухшее, под глазом — синяк. «Не надо скорую, — бормотал он. — Отлежусь и поеду обратно». Ночью вызвали врачей. В реанимации констатировали инфаркт.

Эпилог

На похороны пришли только близкие. Гильдия актеров венка не прислала. Гонорара за последнюю роль хватило лишь на половину расходов — остальное собрали друзья.

Сегодня могила Перевалова затерялась среди таких же серых плит на окраине Петербурга. Нет цветов, нет памятных досок.

Только ветер шелестит листьями, будто перелистывает страницы старого сценария. Того, где Витька навсегда остался Иванушкой — мальчиком, который так и не дождался счастливого конца.