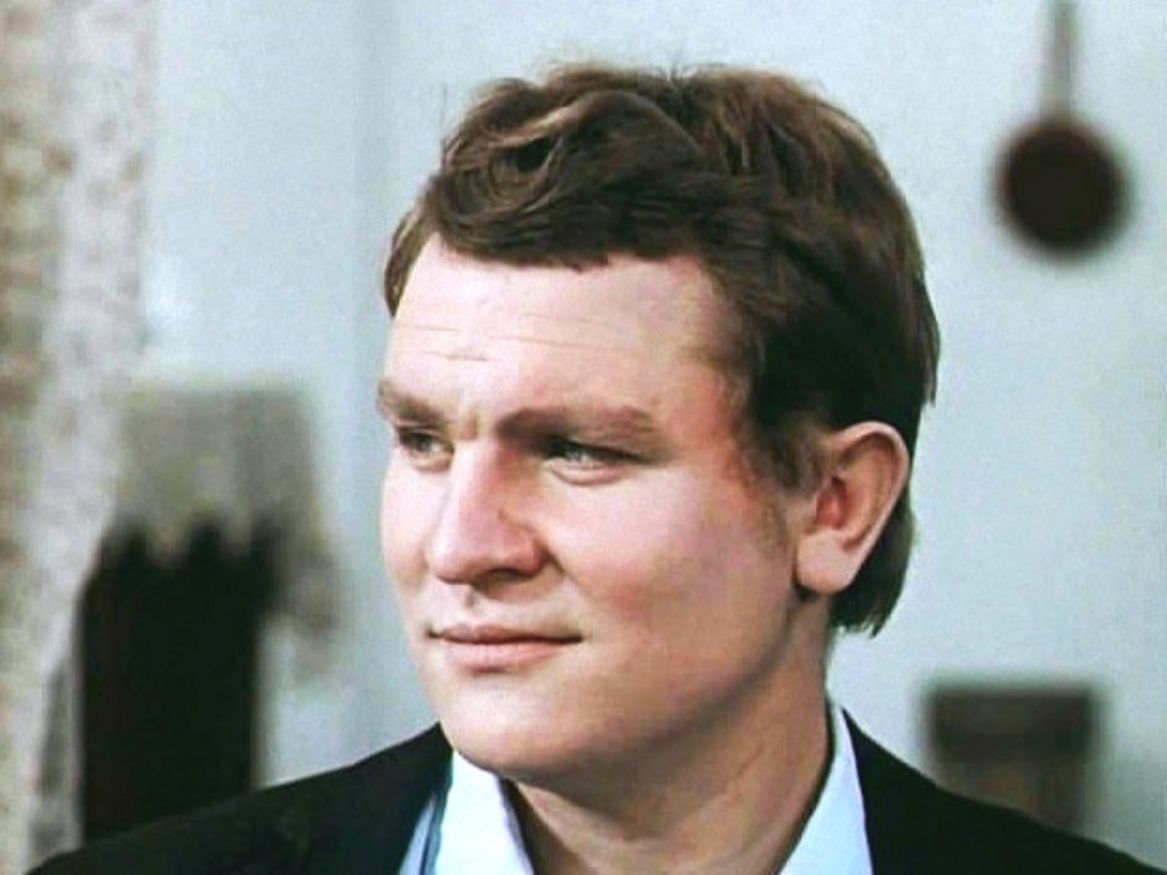

Есть люди, которым судьба будто нарочно выдаёт не тот сценарий. Александр Январёв — из таких. Добрый, мягкий, застенчивый москвич, которому на экране суждено было стать воплощением подлости. Его глаза — умные, внимательные, с какой-то тихой усталостью — навсегда запомнились зрителю в облике тех, кого в жизни лучше обходить стороной.

Он играл мерзавцев так, будто понимал их изнутри. Не оправдывал, не украшал, а точно показывал, как зло дышит — усталым, серым, почти человеческим дыханием. Режиссёры звонили именно ему, когда нужен был подлец с лицом интеллигента. Так, из доброго человека сделали злодея по профессии.

На съёмочной площадке Январёв не повышал голос, не строил из себя звезду, не спорил с режиссёром. Он просто выходил в кадр — и исчезал как человек, растворяясь в своей роли. На экране появлялся кто-то другой: опасный, сдержанный, в котором зритель чувствовал угрозу. И всё же что-то в его взгляде выдавало чуждость этому миру — будто сам актёр внутренне не принимал то, что играет.

Зло он ненавидел искренне. Но, как ни парадоксально, именно ненависть к нему делала его игру такой убедительной. Говорят, он мечтал сыграть князя Мышкина — светлого человека, противоположность всем его экранным типажам. Мечтал, но не успел. Слишком глубоко врос в амплуа, которое оказалось клеткой.

Московский парень с родословной, уходящей к муромским иконописцам, должен был бы нести свет — так думали в семье. Его предки писали лики святых, а он создавал лики грешников. Наверное, именно поэтому его отрицательные герои выглядели такими живыми: в каждом из них будто прятался немой вопрос — где заканчивается роль и начинается вина?

Парень, который хотел быть оператором

До того как его лицо стало знакомым всей стране, Январёв мечтал вовсе не о славе актёра. Ему хотелось стоять за камерой, ловить свет, кадр, движение — быть тем, кто видит кино, а не тем, кого видят.

В школьные годы он ходил в походы, тянул рюкзак по Подмосковью, ночевал у костров, собирал истории, которые потом вспоминал всю жизнь. В старших классах записался в «Клуб юного киномеханика» — романтика экрана тогда была сильнее любой логики.

После школы он решил действовать по-взрослому: сначала отслужить, потом поступать. Германия, Западная группа войск — казалось, обычная армейская история. Но на учениях всё оборвалось: тяжёлая травма головы, госпиталь, комиссация. Головные боли останутся с ним навсегда — тихие, тупые, упорные, как память о том, что жизнь ломается быстрее, чем кость.

Вернувшись в Москву, Январёв пошёл работать на Второй часовой завод — чинный советский труд, запах масла и металла, щёлканье станков, вечный недосып. Но сердце упиралось: «Не моё». Он вспомнил свою детскую мечту и решился — поступил во ВГИК.

Учился он не в «звёздной» группе — преподаватели менялись, мастера уходили, курс называли «неудачным». Но судьба — странная штука. На втором курсе Январёва пригласили в кино. Он вошёл в кадр тихо, без лишних жестов — и сразу остался. За годы учёбы снялся в десяти фильмах. А когда вышел на диплом, уже был не просто студентом, а узнаваемым актёром.

Настоящая известность пришла мгновенно — фильм «Два билета на дневной сеанс». Его герой, бандит Егор Сиротин, стал откровением: не картонный злодей, а живой человек с тенью боли в глазах. Январёв играл его без грима и без фальши, будто оправдывая каждое движение своего героя внутренней логикой. После премьеры ему позвонили десятки режиссёров: «Нам нужен такой же». Так родилось амплуа, от которого потом уже не было спасения.

Он стал символом отрицательных ролей — без громких заголовков, без афиш с его лицом. Его герои не кричали, не пугали — просто присутствовали в кадре, и этого хватало, чтобы зал напрягся. И в этой тишине, в этой холодной точности жеста, рождался настоящий страх.

Человек без главной роли

Семидесятые стали для Январёва временем непрерывной работы. Он снимался часто, много, иногда — слишком много. Фильмы шли один за другим, герои менялись, но суть оставалась прежней: «плохие парни», «не те люди», «опасные типы». Он знал, что режиссёры зовут его, потому что никто не умеет сыграть подлеца так тонко, без гротеска и пафоса. Но это было и проклятием — как будто жизнь навязала ему роль, из которой нельзя выйти даже за кулисами.

Он мечтал о другой стороне экрана. О героях, которые спасают, защищают, верят. О справедливости. Говорил друзьям, что когда-нибудь сыграет человека, который не предаёт. Но каждый раз, открывая сценарий, видел знакомое: убийца, аферист, взяточник. И снова соглашался — не потому что хотел, а потому что знал: других всё равно не дадут.

На площадке он был тихим профессионалом — пунктуальным, собранным, почти незаметным. Режиссёры ценили его за точность и дисциплину, коллеги — за доброту. Он никогда не спорил и не выдвигал требований, только иногда в гримёрке, после дубля, садился в угол и долго смотрел в пол. Его мягкость не была слабостью — скорее, защитой от мира, где громкие и уверенные побеждают, а скромные остаются в тени.

Зрители долго не понимали: если он так убедителен в зле, значит, и сам, наверное, из тех. Только когда Январёву выпадали редкие положительные роли — инженеров, учителей, честных следователей — все вдруг видели: нет, этот человек просто умеет быть правдой. Любой правдой — и светлой, и тёмной.

Слава не принесла богатства. Его знали, уважали, узнавали на улице, но на афишах почти не писали первым. Второстепенные роли, вторые планы — но всегда живые, полнокровные, такие, что зритель запоминал именно его.

В какой-то момент стало даже неловко перед собой: таланта — больше, чем пространства для него. В 1984 году ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР — позднее признание, немного запоздалое «спасибо» от государства, которому он отдал всю молодость.

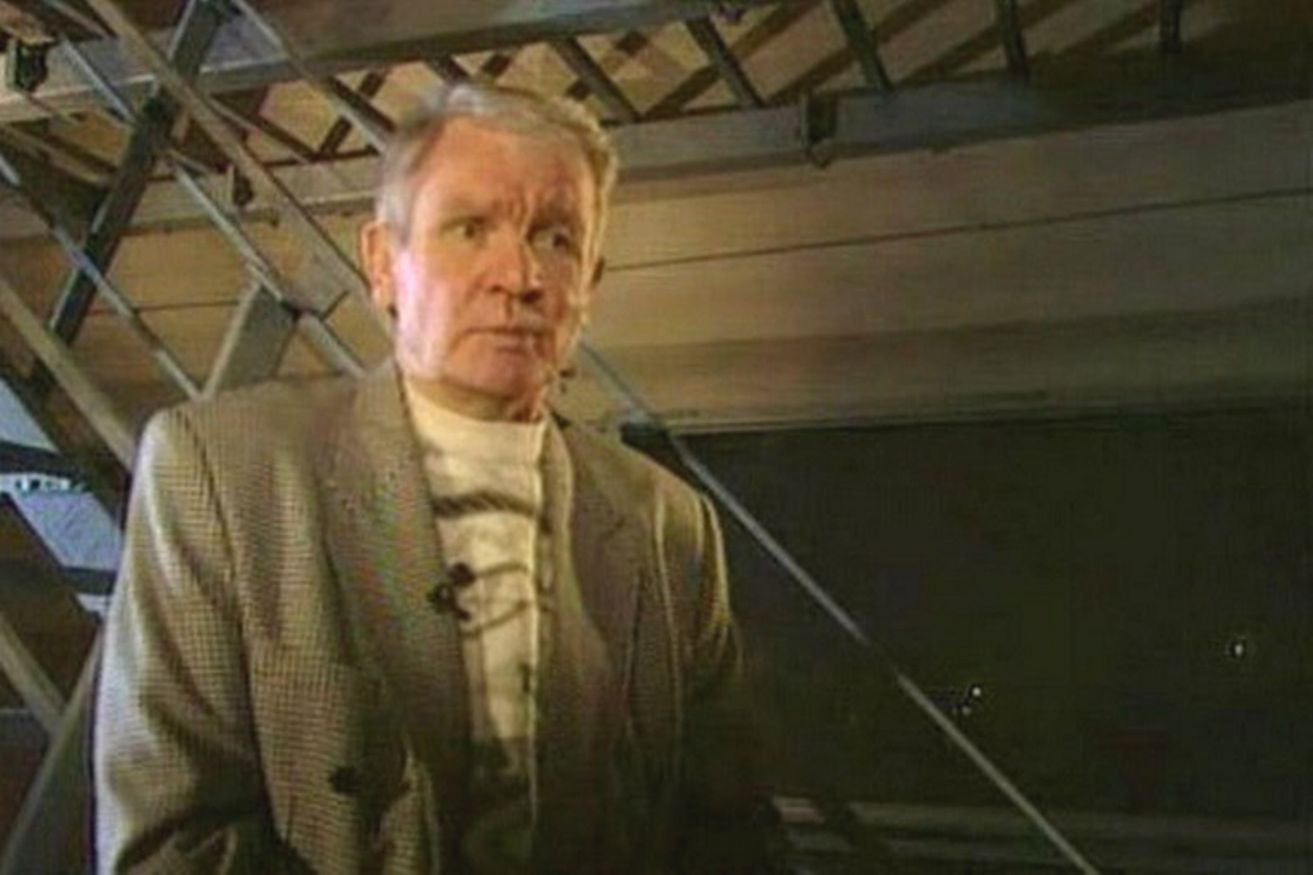

Он улыбался, получая награду, но в глубине глаз уже начинала теплиться тревога. В кино менялась эпоха. Новое поколение хотело других лиц, других сюжетов, другой правды. Старых актёров, вроде Январёва, не звали. А он, воспитанный в традиции честной работы, не умел «ходить по кабинетам» и просить. Всё, что оставалось, — ждать.

Когда экран гаснет

Конец восьмидесятых стал для Январёва временем тишины. Телефоны замолчали. Страна менялась стремительно, а вместе с ней — и кино. Старые темы никому не были нужны, режиссёры снимали наспех, студии разваливались, актёры искали подработку кто где: кто в рекламе, кто в озвучке иностранных фильмов, кто просто в бизнесе. Январёв на озвучку не пошёл.

Говорил, что не может отдавать голос героям, в которых не верит. «Зачем говорить чужими словами, если собственных уже не слышно?» — сказал он как-то в интервью.

Он уволился из Театра-студии киноактёра, решив, что больше не хочет быть статистом чужих историй. Но за этим решением стояла растерянность. Денег не было, съёмок тоже. На «Мосфильме» платили копейки, пенсия ещё не полагалась. В пятьдесят лет он вдруг оказался в положении человека, у которого за плечами — девяносто фильмов, а впереди — пустота.

С каждым годом внутри нарастала горечь. Он пил не для веселья — чтобы не слышать тишину. Когда-то его дом был полон гостей, звонков, планов, а теперь — только радио и гул в голове от старой травмы. Пить начал часто, потом — ежедневно. Он уже не скрывал бутылку, но и не бахвалился ею. Пил спокойно, как пьют те, кто устал сопротивляться.

Жена пыталась вытянуть его обратно в жизнь, но не смогла. Ушла, забрав дочь. Второй брак — тот, что казался надёжным, — рассыпался, как декорация после съёмки. Он остался один, а одиночество — вещь коварная: сначала кажется отдыхом, потом становится пропастью.

Когда в девяностые начались «сериалы», Январёву снова звонили. Но сценарии были такие, что он отмахивался: «Эта пошлость не для меня». Его последнее появление на экране — 1993 год, роль пахана в фильме «Наш пострел везде поспел». Символично, что играл он опять преступника, словно судьба решила закрыть круг. После этого — тишина.

Соседи вспоминали, что он редко выходил на улицу. Иногда, ранним утром, его можно было увидеть в очереди у магазина. Лицо усталое, руки дрожат, глаза всё те же — добрые, будто чужие в этом мире. Он доживал тихо, не жалуясь, не ища внимания. Только пил и всё чаще молчал.

Финал без аплодисментов

К началу двухтысячных Январёв уже почти не общался с коллегами. Телефон молчал, старые друзья то ли уехали, то ли просто перестали звонить — из неловкости, из жалости, из страха увидеть в нём отражение собственной судьбы.

Он получал пенсию, крошечную, и спускал её целиком — не на еду, а на водку. Люди, встречавшие его в последние годы, не могли понять, как он живёт. Ел ли он вообще? Спал ли дома? Или просто существовал в каком-то полутёмном промежутке между прошлым и забвением?

В нём не было злобы, даже тогда. Те, кто случайно с ним сталкивался, говорили: «Он всё равно оставался интеллигентом». Вежливый, тихий, с благодарной улыбкой на любое слово. Но взгляд — словно сквозь тебя. В нём застыла усталость человека, который прожил слишком много жизней, но ни одной — своей.

Однажды, в феврале 2005 года, он ехал в метро. Сам, как всегда. Без сопровождения, без помощников, без тех, кто мог бы сказать: «Александр Иванович, вам нехорошо?» Сердце не выдержало — инфаркт. Скорая приехала поздно. Ему было шестьдесят четыре. Его не стало в толпе, среди людей, которые не узнали актёра, чьими лицами когда-то пугали детей с экранов. Так заканчиваются не роли, а эпохи.

Парадокс Январёва в том, что он всю жизнь играл зло, но прожил её честно. Его герои жили по законам страха, а он — по законам совести.

Он не продал себя моде, не стал частью нового телевизионного потока, не согласился на дешёвую реплику того искусства, которому верил. Возможно, именно это и погубило — неподвижность перед временем, отказ подстраиваться под мир, который перестал различать добро и халтуру.

Сегодня его имя редко вспоминают. Но если пересмотреть старые ленты — «Два билета на дневной сеанс», «Золотой телёнок», «Наш пострел везде поспел» — становится ясно: этот человек умел держать в кадре тишину. И в этой тишине было больше смысла, чем в любых громких ролях.

Он не был звездой, не был легендой, не был героем эпохи. Он просто жил — тихо, честно, до последнего дыхания. И, может быть, именно в этом его правда.

Судьба Январёва — это не трагедия, а зеркало. В нём видно, как легко доброе сердце может стать пленником чужих представлений. Как талант, не требующий славы, растворяется, если мир перестаёт его слышать. Он не боролся, не оправдывался, не искал спасения. Просто уходил — шаг за шагом, пока от яркого света софитов не осталась лишь полоска в памяти тех, кто помнит.

Он играл злодеев, потому что слишком хорошо понимал людей. И, может быть, именно это и было его самым светлым даром.

Что вы думаете — почему такие люди, как Январёв, исчезают из памяти быстрее, чем те, кто играет их поверхностные копии?