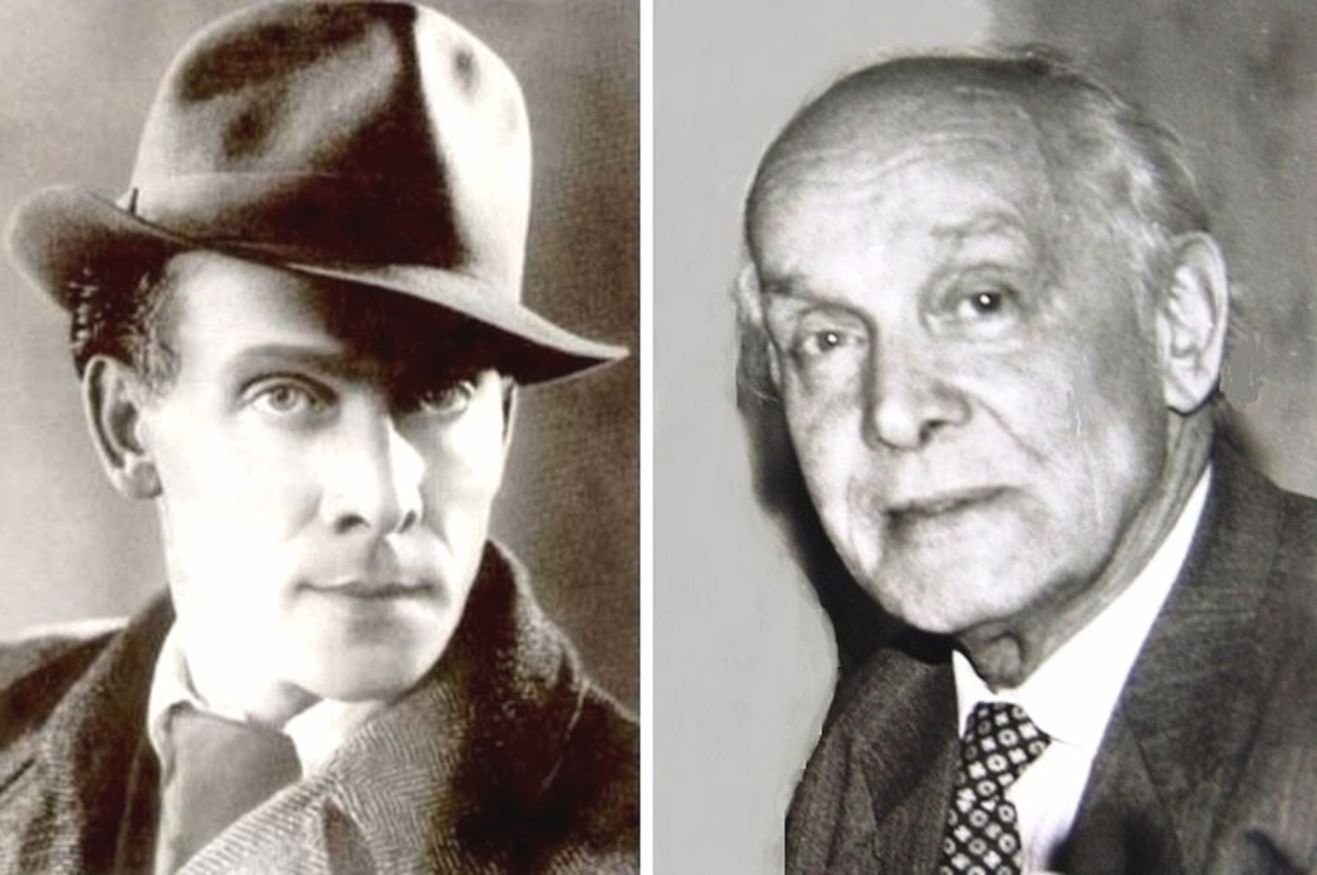

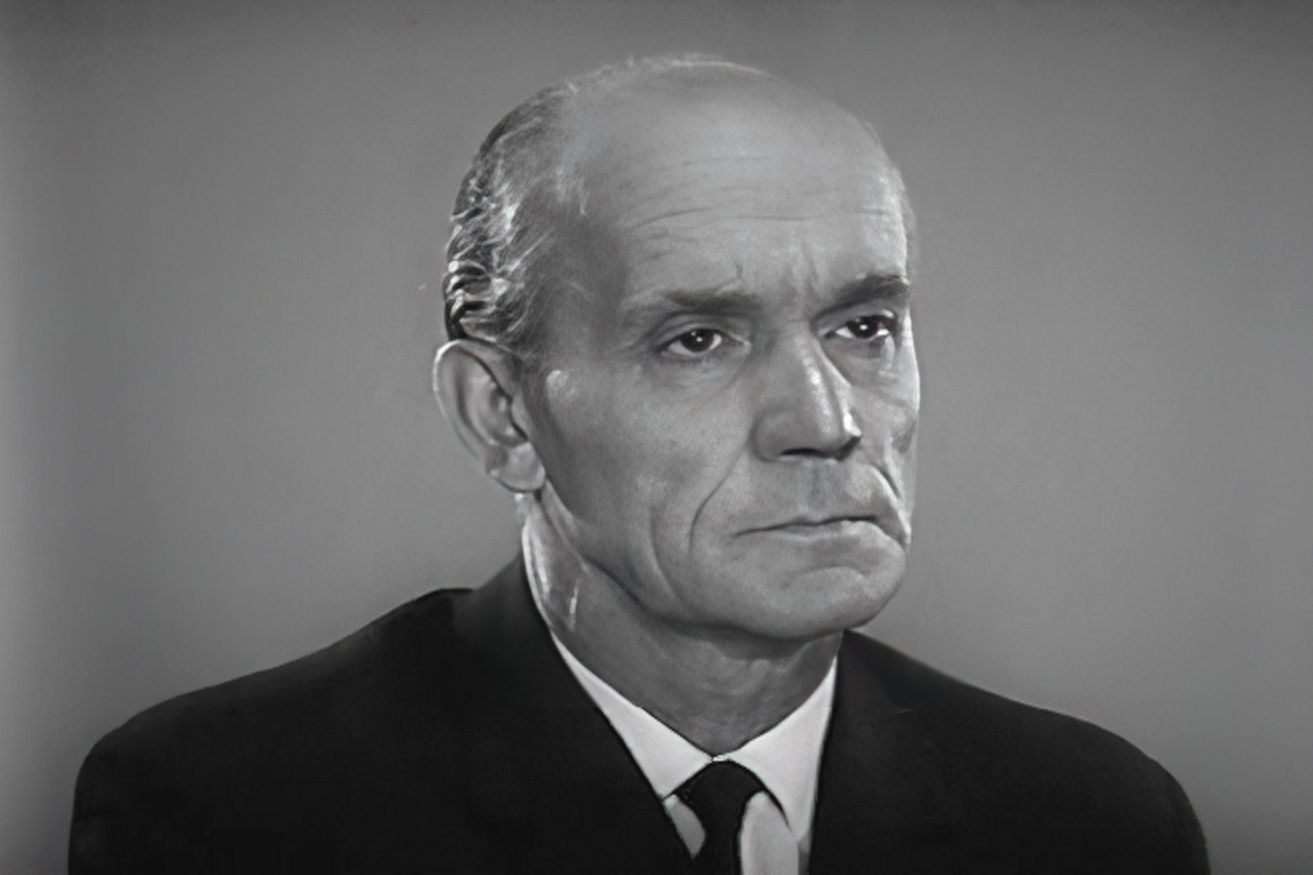

Его фамилия звучала так, будто рождена для афиш — Дворжецкий. Но в начале пути у этого имени не было ни блеска, ни сценических огней. Только бледный свет лагерных бараков, ржавый замок на двери камеры и человек с прямой спиной, который не умел склоняться.

Вацлав Янович Дворжецкий — потомок польских аристократов, беженец, заключённый, актёр, отец. Всё это — не роли, а разные этапы выживания. Его биография могла бы быть сводкой из архива НКВД: побег из Советского Союза, вербовка, арест, десять лет лагерей. Ему было двадцать. Возраст, когда человек мечтает о сцене, а он репетировал выживание.

Двенадцать лет он провёл в тюрьмах и ссылках — столько, сколько другие тратят на образование и карьеру. Когда, наконец, вышел на волю, вернулся в Киев, но страна не спешила открывать перед ним двери. Его прошлое не помещалось в анкету. Только Омский ТЮЗ рискнул принять «подозрительного актёра». И там, среди сибирского снега и запаха гримёрных, у него впервые началась жизнь, похожая на настоящую.

Он играл — как будто заново учился дышать. И когда на сцене ему аплодировали, это звучало громче, чем все приговоры. В Омске он встретил балерину Таисию Рэй — тонкую, как штрих в нотах, женщину, ставшую его женой. Потом — сын Владислав, первая настоящая радость, которая, как всё у него, оказалась недолгой.

В 1941 году Вацлава снова арестовали. Пять лет лагерей. Пять лет холодных рассветов и чужих лиц. Там, в зоне, появилась женщина, родившая ему дочь — Таню. Он не собирался жениться, но посылал девочке письма и деньги, будто искупая невозможность быть рядом.

Когда матери не стало, девятилетняя Таня написала ему: «Папа, забери меня, мне плохо». Он просто сел в поезд и поехал. Без раздумий. Без документов. Без плана. Только с одним словом — «дочь».

К моменту возвращения на волю его брак уже был разбит. Таисия не впустила. Театр — впустил. А вместе с театром — новая жизнь, новые сцены, новая женщина. Режиссёр Рива Левите, молодая, умная, резкая. Они встретились в тот момент, когда он больше не верил в случайности. Она поверила в него. И вывезла — не из тюрьмы, а из привычки быть заключённым.

Они поехали в Саратов, потом в Горький. Он снова стал ведущим актёром, получил собственный дом, вернул себе дочь и построил семью, в которой наконец царили свет и смех. В 1960 году у них родился сын Евгений. Таня нянчила брата, Рива ставила спектакли, а Вацлав репетировал. Всё было на своих местах — вплоть до момента, когда его пригласили в кино.

«Щит и меч» стал для него пропуском в бессмертие. С тех пор камера полюбила его так, как публика — честно, без скидок. За жизнь он сыграл 87 ролей в кино и 122 в театре. Дворжецкий работал до конца — до тех пор, пока смерть не настигла его в 1993-м.

Он не дожил до премьеры двух последних картин, но, кажется, это было даже символично. Ушёл не актёр, а человек, сыгравший судьбу целой эпохи. Он не стал легендой — стал фундаментом, на котором построились его дети. Только вот дом этот оказался проклятым.

Наследие, которое не отпускает

У Вацлава было трое детей, но судьба словно взяла в руки режиссёрскую указку и решила поставить трагедию в трёх действиях — с разными характерами, но одним финалом.

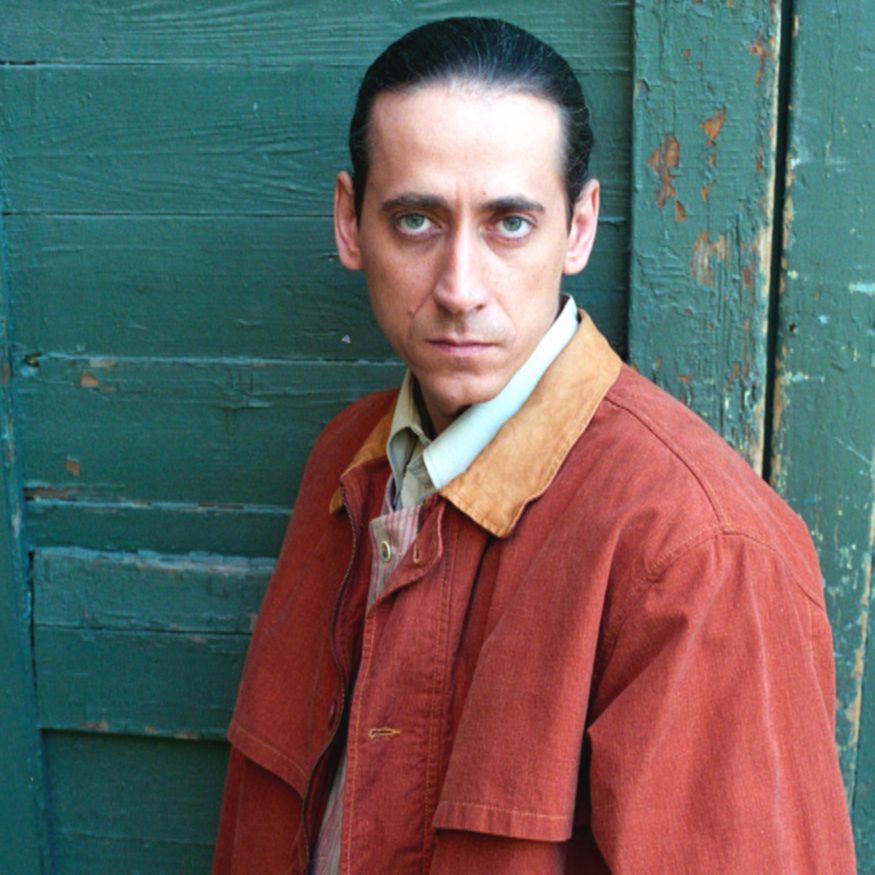

Первым в эту пьесу вошёл Владислав — сын от первой, омской любви.

Он рос без отца, но с его тенью. Когда вернулся из армии, работал фармацевтом, продавал лекарства — неосознанно леча чужие боли вместо своих. Театр пришёл к нему поздно, как искупление. Он поступил в школу-студию при ТЮЗе, и уже после первой роли стало ясно: сцена дождалась своего наследника.

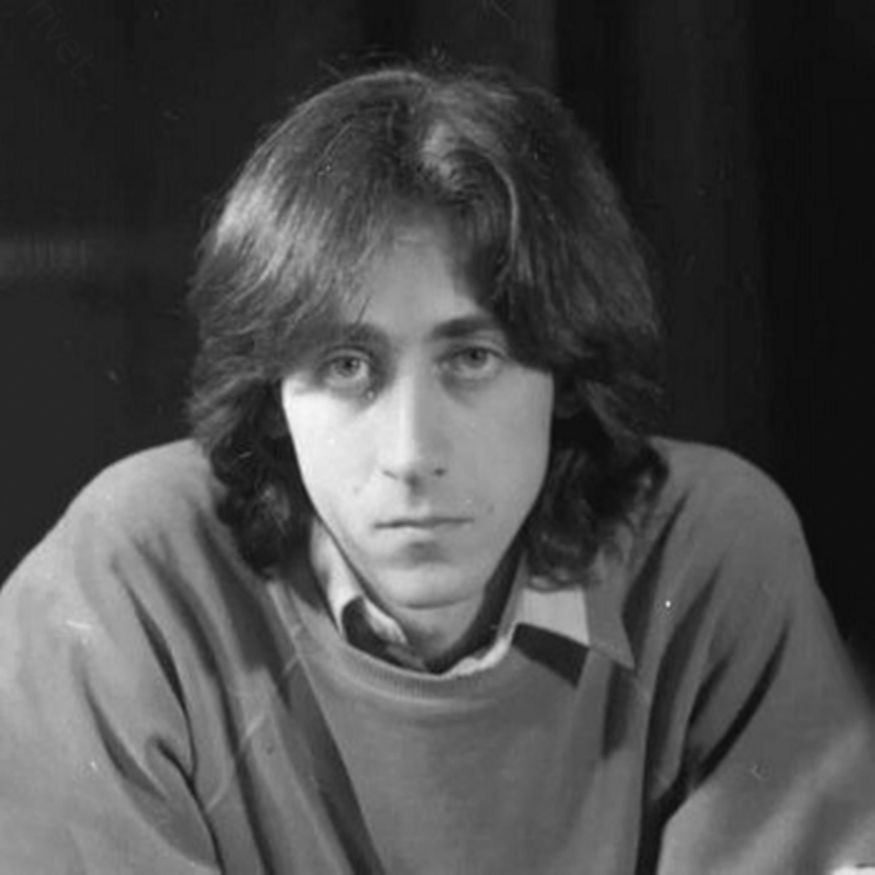

Владислав был не просто актёром — он был взглядом. Огромные, немыслимо глубокие глаза делали из любого кадра исповедь. Он не играл — проживал. «Бег», «Солярис», «Земля Санникова», «Капитан Немо» — эти фильмы навсегда закрепили его в советском кинематографе, как человека, у которого на лице можно прочитать вечность.

Он снимался восемнадцать раз за восемь лет, будто боялся, что время закончится. И, возможно, чувствовал: закончится раньше, чем он успеет выдохнуть.

Четыре брака, трое детей, вечные съёмки, гастроли, интервью — жизнь превращалась в гонку без пит-стопов.

Когда во время съёмок в Ялте случился второй инфаркт, врачи приказали: «Покой». Но покой для него был хуже смерти. Он закончил фильм, поехал в Гомель на встречу с публикой — и на обратной дороге попал в аварию.

Он выжил, но на следующий день сердце не выдержало. Третий инфаркт. Ему было тридцать девять.

Его уход воспринимался как физическая нелепость: такой живой, такой яркий, такой неостановимый.

Но, если прислушаться, в каждом его герое звучала тревога — как будто Владислав всю жизнь играл прощание.

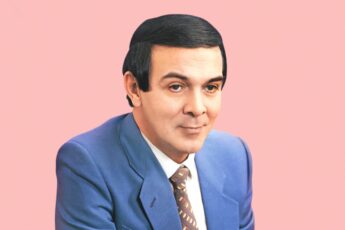

Его младший брат, Евгений, был противоположностью — спокойный, собранный, дисциплинированный. Он вырос в любви, в доме, где всё уже устаканилось, где мать ставила спектакли, а отец репетировал до ночи.

Он не бунтовал, не рвал границы, не искал спасения — он строил жизнь по линиям, будто боялся выйти за черту.

Учился отлично, окончил Щукинское, остался в Москве. Работал в трёх театрах, на телевидении, снимался.

Если Владислав горел, то Евгений светил — ровно, надёжно, без надрыва. Но в его спокойствии всё равно жила та же генетическая искра — потребность идти до конца.

Он сыграл тридцать семь ролей: «Михайло Ломоносов», «Диссидент», «Графиня де Монсоро», «Раскол». Его лицо знали все — узнавали в очереди, на улице, в киоске. Он женился на актрисе Нине Горелик, долго не заводил детей — сначала хотел быть готовым, ответственным, «взрослым». Всё делал правильно, без суеты.

И всё равно финал настиг его в том же возрасте, что и брата.

Декабрь 1999-го. Москва, Замоскворечье. Он за рулём, торопится домой, набирает жену, чтобы сказать что-то, может быть, самое обычное — «Я скоро буду». И не замечает знак.

Грузовик, удар, мгновенный конец. Тридцать девять. Тот же возраст, та же фамилия, та же трагическая ирония судьбы.

Рива Левите, мать Евгения и мачеха Владислава, пережила их всех. Она хоронила мужа, потом двух сыновей, оставаясь на сцене — как будто театр был её единственным воздухом. Говорят, на похоронах младшего она стояла неподвижно, без слёз, с тем самым выражением, с каким актёры ждут последнего аплодисмента.

Семья Дворжецких — это не просто род. Это формула: талант, боль, преданность сцене, и короткая жизнь, прожитая на разрыв.

Каждый из них шёл по одной и той же дороге, как будто не умел сворачивать. У каждого был шанс остановиться — никто не остановился.

И, может быть, поэтому они остались не просто в истории кино, а в памяти зрителей — как люди, которые сгорели, потому что иначе не умели светить.

Каждый артист знает: аплодисменты звучат только тогда, когда свет уже гаснет. У Дворжецких этот свет был слишком ярким, чтобы гореть долго. Они не доживали до старости — будто в их крови стояла программа на перегрев.

Три поколения — и каждый шаг на грани. Вацлав — человек, прошедший лагеря и сцены, сумел не ожесточиться. Владислав — сын, который превращал боль в энергию искусства. Евгений — младший, самый устойчивый, но именно поэтому — самый беззащитный перед случайностью.

Ни один из них не жил «тихо». Ни один не позволил судьбе диктовать ритм. Они сами ускоряли время — и время забрало их раньше срока.

В советском кино было много ярких фамилий, но Дворжецкие отличались одним — они жили так, будто не имели права на паузу. И, возможно, именно в этом заключалось их проклятие: слишком серьёзно воспринимать жизнь, в которой всё временно.

Сегодня, когда листаешь старые кадры — Владислав в «Беге», Евгений в «Графине де Монсоро», Вацлав в «Щите и мече» — они смотрят в камеру так, будто знают, что времени больше нет. И от этого взгляда делается не по себе.

Не из-за смерти — из-за подлинности.

Они не были героями, не были идолами. Просто трое людей, которые умели быть живыми на сто процентов.

И, может быть, в этом и есть суть искусства — прожить жизнь так, чтобы потом о тебе не говорили «актёр ушёл», а говорили «его до сих пор не хватает».

Театр, кино, зритель — всё меняется. Но фамилия «Дворжецкий» звучит так, будто за ней — не одна судьба, а целый аккорд. Высокий, хрипловатый, тревожный. Тот, что застревает где-то между сердцем и памятью.

А вы бы согласились прожить жизнь Дворжецких — коротко, больно, но так, чтобы каждый кадр и каждое слово оставались в памяти людей надолго?