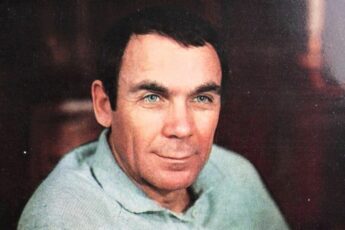

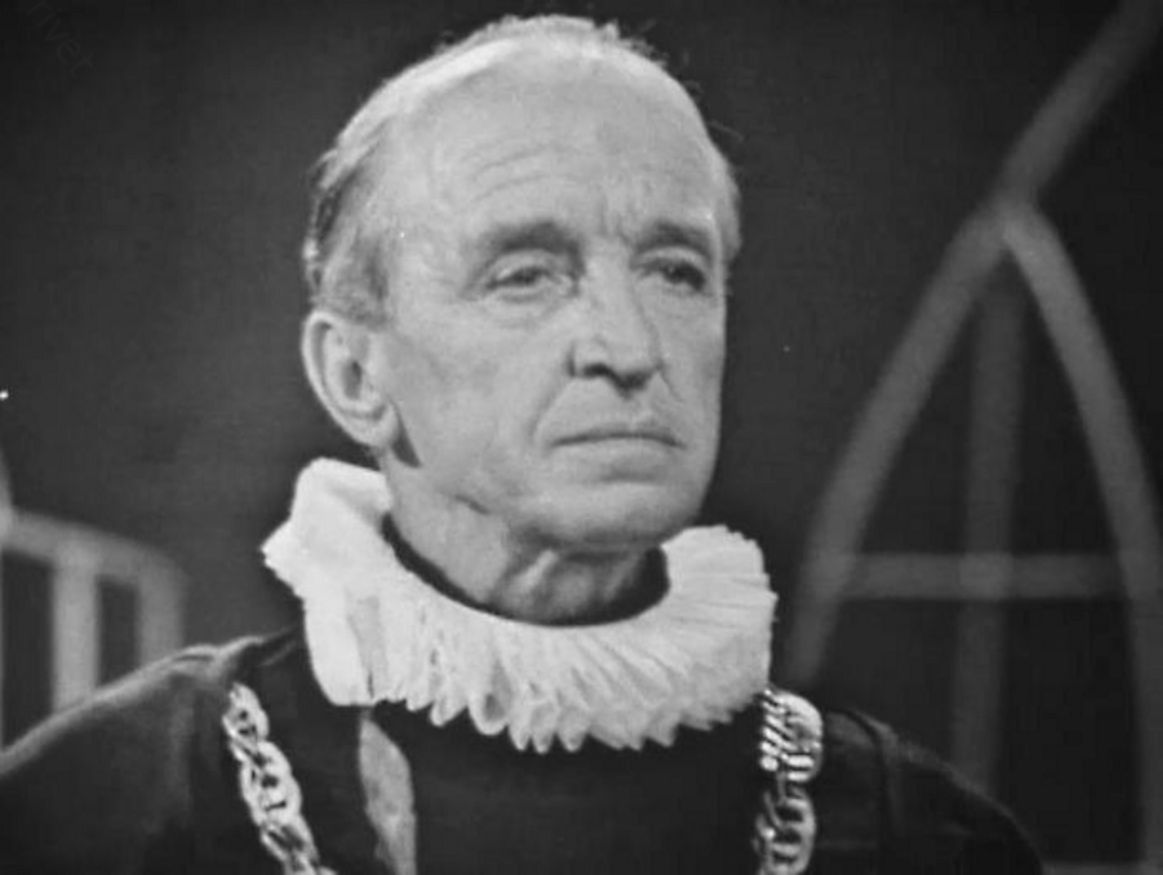

Он не был создан для ролей положительных героев — слишком тонкие черты, слишком настороженный взгляд. В нём было что-то от старинного портрета, где художник передал не улыбку, а внутреннюю тревогу. Андрей Файт выглядел чужим на фоне уверенных, широкоплечих советских лиц, где честность мерили по прямоте осанки.

Его облик ломал шаблон — немецкая кровь, аристократическая выправка, чуть насмешливое спокойствие. Он будто бы родился не для того, чтобы строить социализм, а чтобы напоминать людям: зло тоже может быть умным, красивым и воспитанным.

Файта снимали часто — но почти всегда в одном амплуа. Он был идеальным антагонистом. Его появление на экране означало, что сейчас произойдёт что-то тревожное. С ним зритель замирал. Этот мужчина мог войти в кадр и сказать одну фразу — и воздух становился плотнее.

Он умел держать паузу, будто измерял время сердечными ударами. Режиссёры ценили эту сдержанную энергию — она делала сцену живой, без всяких эффектов.

Но за холодной пластикой лица скрывалась другая натура. В юности он писал стихи — с пылом, с юношеским надрывом, с той наивной верой, что слово способно менять жизнь. Его первая книга называлась «Каскады страсти» — звучит громко, даже дерзко, особенно для будущего «злодея» советского экрана.

Он водился с поэтами-имажинистами, бывал в тех московских квартирах, где по ночам читали Есенина. Он знал цену словам, и, может быть, именно поэтому потом произносил их в кадре с особой точностью — без излишнего пафоса, но так, что верилось каждому звуку.

Семья видела его врачом. Медицинская карьера — спокойная, уважаемая, предсказуемая — казалась естественной дорогой для интеллигентного юноши.

Но у каждого есть свой момент, когда всё решается. У Файта это был спектакль с вызывающим названием «Ковчег великолепных дегенератов». Друзья затеяли любительскую постановку — больше ради смеха, чем всерьёз. Он согласился участвовать, не подозревая, что этот вечер изменит всю жизнь.

В свете лампы, под неловкие аплодисменты знакомых, он вдруг ощутил то, что не давала медицина, — ток живой реакции, дыхание зрителя, мгновенную связь, ради которой потом живут десятилетиями. После этого пути назад не было. Он понял, что сцена — не подмостки, а единственное место, где его собственная жизнь обретает смысл.

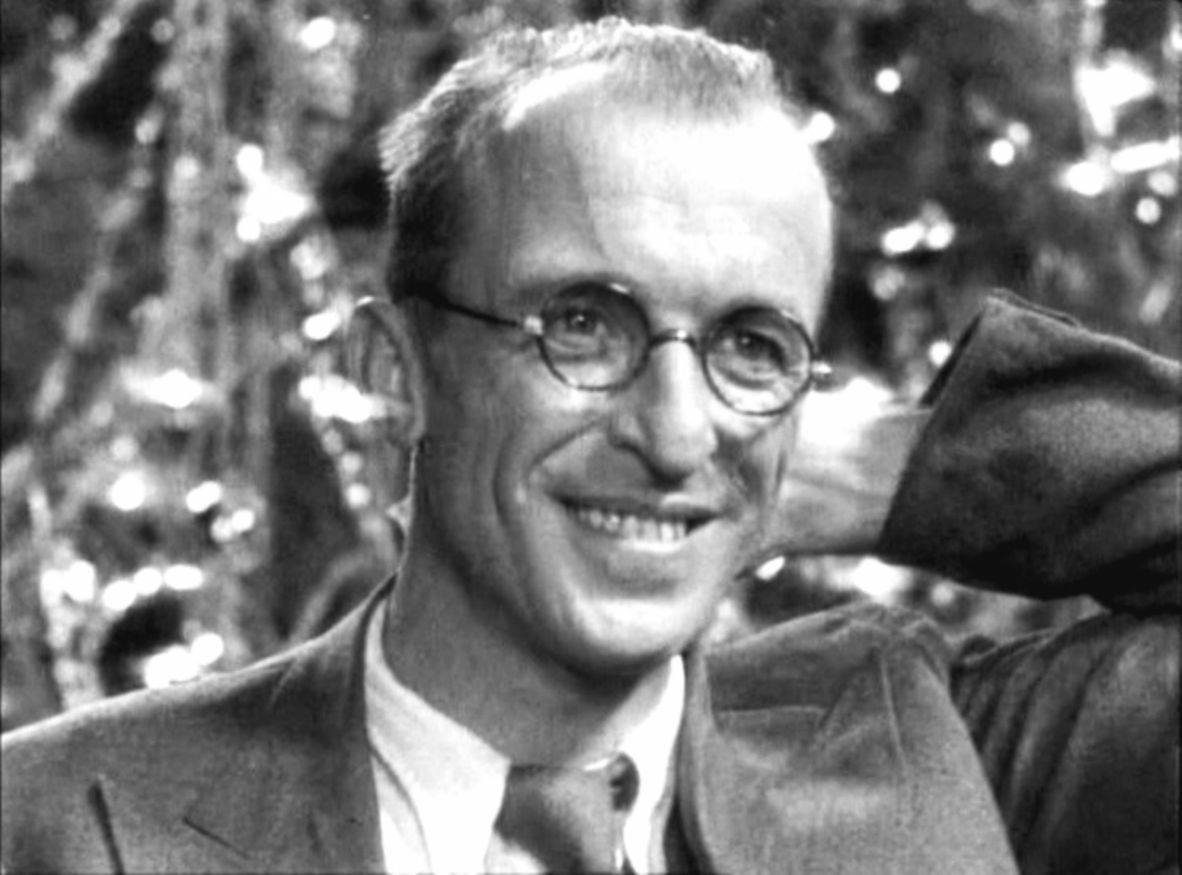

Медицинские книги ушли в ящик. ВГИК стал его новой клиникой, а Кулешов — наставником, который учил не играть, а «думать телом». Там Файт встретил людей, чьи имена позже войдут в историю кино, но тогда они были просто студентами, делившими хлеб и мечты. В их мастерской пахло табаком, гримом и надеждой.

Его лицо, странное, «немодное», стало находкой. Кулешов однажды сказал: «В нём есть опасность, но благородная». И это точное определение сопровождало его всю жизнь. На экране Файт не кричал, не выпячивал злость. Он внушал тревогу одним движением глаза. Его злодеи были умны и холодны, но в глубине их взгляда жила усталость человека, который слишком хорошо понял мир.

Он играл врагов, но сам оставался человеком, который никому не желал зла. И, возможно, потому его персонажи не вызывали ненависти — только уважение. За ними чувствовалась личная боль, давняя, несказанная. Файт никогда не декларировал её, но зритель это чувствовал.

Любовь под знаком рока

ВГИК в те годы был похож на закрытую планету. Студенты жили как в коммунальной утопии: делили роли, хлеб и ночные разговоры. Там, среди ослепительных прожекторов и вечной нехватки денег, рождалась не просто дружба — сплав характеров, из которого потом делали кино.

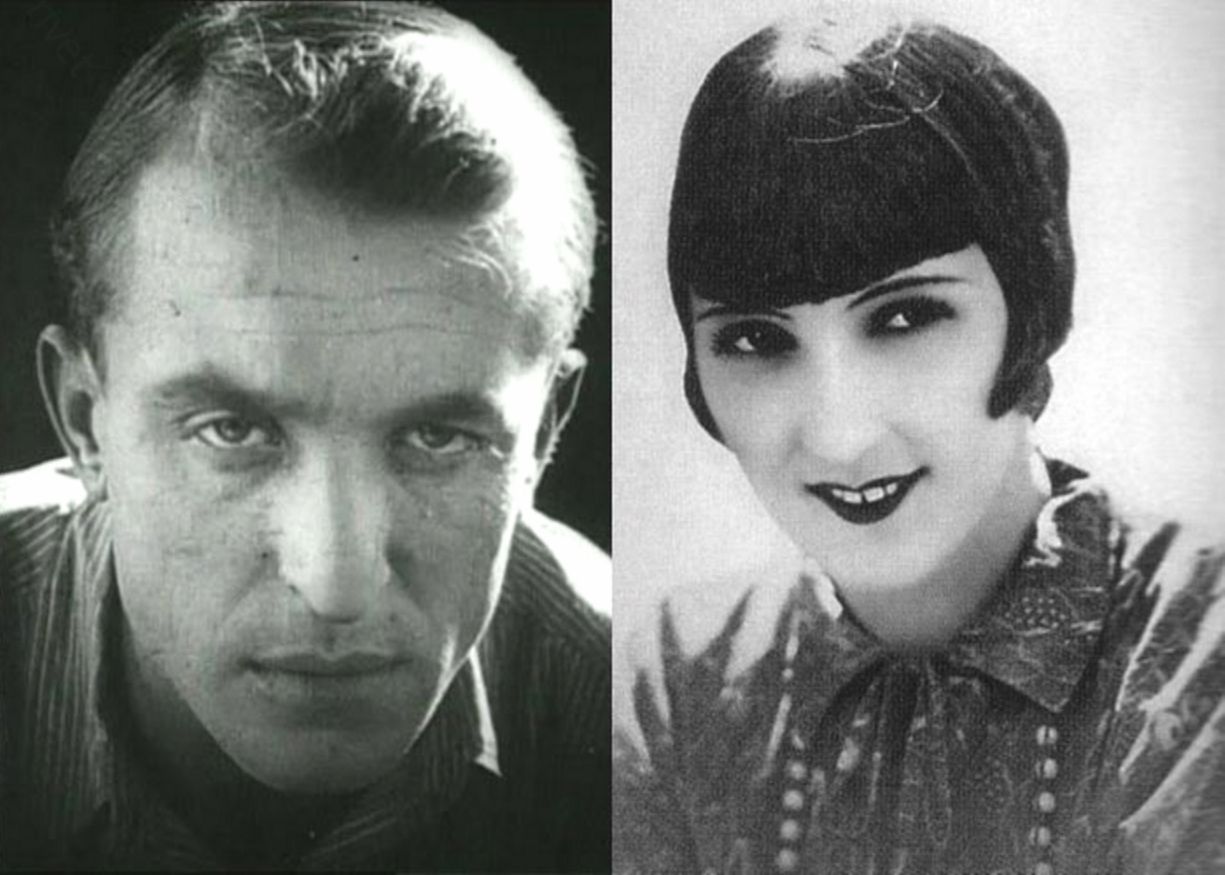

Файт попал в компанию, где было трое — он, Александр Червяков и Галина Кравченко. Они шутили, что теперь называются «Кравчерфайт». У каждого своя сила: у Червякова — азарт, у Кравченко — свет, у Файта — внутренняя дисциплина. Их троица была неразлучна — до тех пор, пока дружба не треснула под напором чувства.

Сначала всё выглядело как лёгкий флирт. Галина могла смеяться, касаясь его плеча, он — отшучиваться. Но между ними быстро возникла та самая невидимая искра, когда слово «мы» произносится само собой. Оба были молоды, оба — влюблены в кино и друг в друга. Их брак казался естественным продолжением этой эйфории.

Первые годы пролетели в огне. Съёмки, гастроли, суматоха, чемоданы на вокзале. Они снимались в разных городах, пересекались на премьерах, ночами обсуждали сценарии. Кинематограф стал их домом и их ловушкой. В нём не было места тишине, в нём невозможно было спрятаться от усталости.

Постепенно в отношениях поселилось ощущение отсутствия. Галина уезжала чаще, возвращалась позже. В доме всё ещё звучал смех, но он уже не согревал. А потом — пустая квартира. Пропавшие книги, исчезнувшее платье с вешалки. Обычный день, который вдруг оказался последним в совместной жизни.

Файт не устраивал сцен, не бегал за объяснениями. Он молча ждал, а потом узнал: Галина ушла к Александру Каменеву — сыну Льва Каменева, влиятельного партийного деятеля. Новая жизнь, новые покровители, блестящие приёмы. Казалось, всё решено.

Для Файта это был удар без публики. Он не умел играть роль жертвы. Просто продолжил жить — с той же выпрямленной спиной, с тем же холодным взглядом. Вечером, вместо сна, он записывал строки в тетрадь: короткие, отрывистые, словно пытался зафиксировать момент боли, пока та не рассыпалась в пыль.

А потом грянула ирония, от которой не защищён даже самый стойкий человек. Через несколько лет блестящий мир Кравченко рухнул. Каменев-старший был расстрелян, его сын — арестован и расстрелян вместе с женой. Галина стала «женой врага народа». Её перестали снимать, имя исчезло из афиш.

Файт не злорадствовал. Он знал цену падению. Его жизнь не стала легче, но в нём появилось что-то новое — тихая сила, способность не ломаться. Он научился жить без оправданий и без мести. На площадке был собран, точен, безупречен. Личная драма превратилась в энергию работы.

Кино стало не просто профессией, а способом держаться на плаву. В каждой роли — частичка того молчания, которое он вынес из дома, когда там погас свет.

Тихая гавань и новая буря

После громких ролей и разбитых чувств он будто ушёл в тень. Молчание стало для него лучшей ролью. В нём исчезла юношеская острота, осталась собранность и сдержанная сила. Казалось, он принял философию бойца: не жалуйся, не объясняйся, не показывай кровь.

И всё же судьба вновь открыла дверь — совсем с другой стороны. Мария Бриллинг, дочь инженера-автомобилестроителя, женщина, далёкая от кино и суеты, вошла в его жизнь тихо. Без фанфар, без случайных скандалов. Она не знала его экранных ролей и, возможно, поэтому видела не злодея, а человека.

Она обладала редким качеством — не требовать, а быть рядом. В ней не было ни ревности, ни игры, только внимание и спокойствие. Рядом с ней Файт впервые за долгое время почувствовал не вдохновение, а покой. Не бурю, а гавань.

Их брак был как дыхание после долгого бега. Простая радость: совместные завтраки, книги, разговоры о науке и музыке. Он называл её «Марией без сцены» — не потому, что она не актриса, а потому, что с ней жизнь наконец перестала быть спектаклем.

У них родился сын — Юлий. В нём Андрей видел продолжение, которого не искал, но к которому оказался готов. Он учил его дисциплине, не через приказы, а примером: каждое утро зарядка, каждое дело — доведено до конца. Дом наполнился светом, которого в нём не было с тех пор, как Галина ушла.

А потом — внезапная тьма. Болезнь пришла быстро, как нежданный ураган. Мария умерла молодой. Без пафоса, без долгих прощаний — просто не стало человека, ради которого он научился снова жить.

После похорон он не говорил ни слова. Коллеги пытались отвлечь — приглашали в гости, на чтения. Он вежливо отказывался. Единственное, что спасало — работа. И спорт.

Да, именно спорт. Мужчина под шестьдесят, с лицом, знакомым миллионам, вдруг начал заниматься акробатикой и боксом. Не для показухи. Просто потому, что если не можешь победить боль умом, попробуй победить телом. Он бил по груше с той же точностью, с какой произносил реплику в кадре. И будто выжигал всё, что нельзя было выговорить словами.

Эта дисциплина — не ради молодости, а ради выживания. Коллеги удивлялись: «Зачем тебе это? Ты уже легенда!» А он отвечал коротко: «Чтобы не заржаветь».

И, пожалуй, в этой фразе — весь Андрей Файт. Он никогда не позволял себе ржаветь. Ни в работе, ни в чувствах, ни в боли.

Поздний расцвет и сын света

К шестидесяти Андрей Файт выглядел не стариком, а человеком, который только начал по-настоящему жить. Его тело было натренировано, движения точны, голос — хрипловат, но твёрд. Он играл так, будто в каждой сцене заключал поединок с самим временем.

На съёмках «Королевства кривых зеркал» режиссёр предлагал дублёра: трюки, лошади, падения. Файт лишь улыбнулся и сказал: «Зачем? Это же моя работа». И действительно — в кадре он сам скакал верхом, сам падал, сам вставал.

Его злодей Нушрок пугал детей, но взрослые смотрели иначе. В его взгляде читалось не зло, а осознание собственного конца. Он не просто играл отрицательного героя — он проживал каждую роль, как исповедь.

С годами экран стал относиться к нему как к мастеру старой школы. Ему доверяли сложные характерные роли — без прикрас, без шаблонов. Он мог за две минуты экранного времени создать образ, который помнился годами. У него не было орденов, но было уважение, редкое и честное.

Когда другим актёрам предлагали «почтенные» роли стариков, Файт всё ещё играл тех, кто действует, борется, движется. В нём чувствовалась сталь. Не холодная — закалённая. Он не позволял себе лениться, не жаловался на усталость, не искал публики. Жил по внутреннему кодексу, который придумал сам: «Работай, пока можешь говорить. Потом — пиши».

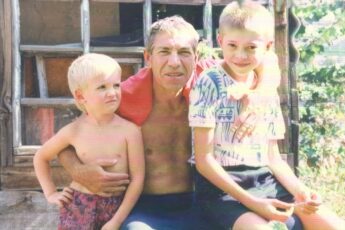

Он умер в январе 1976 года. Без громких прощаний, без пафоса, как жил. Но судьба будто оставила послесловие. Его сын, Юлий Файт, вырос режиссёром — и снял фильм, который помнили целые поколения детей: «Пограничный пёс Алый». Добрый, искренний, настоящий. Такой, каким, возможно, Андрей сам хотел видеть этот мир.

Сын принёс то, чего отец не застал: настоящую народную любовь. В его картинах — та же честность, та же точность. И кажется, что в каждом кадре его фильмов живёт часть того взгляда, что однажды заставлял замирать зрительный зал.

Андрей Файт не был героем плакатов. Он не спасал страну, не произносил лозунгов. Он просто прожил жизнь, где слово «работа» значило больше, чем слава. Его злодеи были умнее большинства «положительных» персонажей, потому что не притворялись добрыми.

Он прожил честно — как человек, который принял свой облик чужака и превратил его в оружие. В мире, где все старались быть «своими», он позволил себе быть другим. И этим остался навсегда.

Сегодня его имя редко вспоминают. Он словно растворился между плёнками, где добрые и злые так часто менялись местами. Но если пересмотреть старые фильмы, если присмотреться к лицу — к этим глазам, в которых живёт усталость и достоинство, — понимаешь: Андрей Файт никогда не был злодеем. Он просто слишком хорошо знал правду о человеке.

А вы как считаете — почему именно «злодеи» в кино часто оказываются честнее героев?