В начале 1962 года на перрон Киевского вокзала сошла девушка. Худенькая, в простом пальто, с огромными глазами. Звали ее Нонна Новосядлова. Она приехала поступать в театральное, и москвичи, еще не знавшие её имени, уже тогда восхищались её красотой.

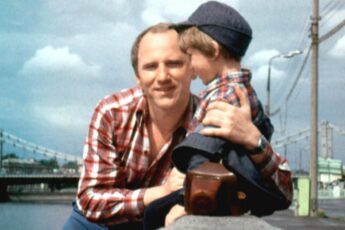

Лев Прыгунов, который был студентом во время первой встречи с Нонной вспоминал, что в той девятнадцатилетней киевлянке было столько природной притягательности, что это буквально сбивало с ног. Он использовал странное, но точное определение — «магнит-динамит».

По его словам, той Нонны, какой она была в начале своего актёрского пути, потом уже никто не видел. Даже когда она стала известной актрисой в ней оставалось не больше десяти процентов от того первозданного заряда, но даже этих десяти процентов до конца жизни хватало, чтобы мужчины теряли голову.

Нонна появилась на свет в солнечном Баку 15 февраля 1942 года. Ее отец, Николай Самсонович Новосядлов, был военным. Именно он придумал для дочери редкое имя Нонна, чтобы инициалы складывались в тройное «Н» — Нонна Николаевна Новосядлова.

Звучало красиво, почти как сценический псевдоним. Мать, Антонина Федоровна, в молодости была актрисой Бакинского театра, но, выйдя замуж за офицера, оставила сцену. Всю свою нереализованную творческую энергию она вложила в дочь.

С ранних лет Нонна занималась в хореографической студии. Балет был ее первой большой любовью. Дома у них был свой кукольный театр, где девочка сама ставила спектакли, озвучивая всех персонажей разными голосами. Амбиции у нее были под стать материнским.

Однажды маленькая Нонна написала письмо самой Галине Улановой. Вложила в конверт свою фотографию в балетной пачке и на пуантах и отправила в Большой театр. Самое поразительное, что прима-балерина ответила. В ответном письме было приглашение приехать в Москву.

Но жизнь семьи военного — это постоянные переезды. Гарнизоны, новые города, новые школы. В конце концов Новосядловы осели в Киеве. К моменту окончания школы Нонна стояла перед выбором: хореографическое училище или театральный институт. Сцена манила в любом ее проявлении, но драматический театр был ей наиболее интересен.

Нонна без особого труда поступила в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, но отучилась там всего один семестр. На семейном совете было решено: если уж становиться актрисой, то делать это нужно в Москве. Нужно было поднимать планку.

«Звезда театрального вуза»

В Москву Нонна поехала с мамой. Антонина Федоровна, сама в прошлом актриса, лучше других понимала, что настоящая карьера для дочери может начаться только в столице. Первым делом Антонина Федоровна повела дочь прямиком к звездной чете — Макаровой и Сергею Герасимову, которых она знала лично.

Девушка им понравилась. Миниатюрная, с тонкой талией, с какой-то нездешней пластикой и живыми, огромными глазами. Герасимов, опытный педагог и режиссер, сразу увидел в ней потенциал. Но была одна проблема: в тот год они с Макаровой не набирали курс во ВГИКе. «Приходи на следующий год, — сказал он с сожалением. — Я тебя обязательно возьму».

Терять целый год девятнадцатилетняя девушка не хотела. Нонна забрала документы и отнесла их в Щукинское театральное училище. Там она произвела сильное впечатление на приемную комиссию и была зачислена в мастерскую профессора Анатолия Борисова.

Курс в тот год подобрался на редкость звездный. Вместе с Новосядловой учились Марианна Вертинская, Борис Хмельницкий, Евгений Стеблов, Валентина Малявина, Наталья Селезнёва. Почти все студенты курса были внешне красивы, но даже на этом фоне Нонна выделялась.

Нонна вместе с матерью сняла комнату в коммуналке неподалеку от Вахтанговского театра, в одном из арбатских переулков. Именно в этот период и началась ее московская жизнь, полная не только учебы, но и бурных романов.

Одним из первых ее поклонников стал поэт и интеллектуал Сергей Чудаков, друг Льва Прыгунова. Прыгунов позже рассказывал, как был посредником-почтальоном между вечно ссорившейся парой, носил Нонне витиеватые письма Чудакова со стихами. Он бывал у них в комнате и утверждал, что мама, Антонина Федоровна, была почти так же хороша, как и ее дочь.

Именно Чудаков познакомил Нонну со студентом истфака МГУ, начинающим поэтом Игорем Волгиным. Волгин влюбился мгновенно. Он вспоминал, что Нонна была поразительно цельной и чистой натурой, к которой, как он сам выражался, «грязь не липла». Он часами маячил под подъездом её дома, наблюдая за окнами.

Студентам «Щуки» строго-настрого запрещали сниматься в кино, пока они не получат диплом. Но Нонне каким-то образом удалось обойти этот запрет. Уже на втором курсе она сыграла главные роли в двух картинах: «Бухта Елены» и «Самый медленный поезд» (1963). И ей это сошло с рук.

Говорили, что после занятий она была вынуждена уходить из училища через черный ход, потому что у парадного входа ее постоянно ждала толпа поклонников.

Игорь Волгин, наблюдая за ней в те годы, написал строки, которые она очень любила. Про девчонку, которая идет по Москве, покупает мороженое, а мужчины всех возрастов — «народ серьезный и бывалый» — растерянно улыбаются ей вслед.

Спустя годы, уже будучи известной актрисой, она гуляла с мамой по Калининскому проспекту и с грустью показывала на плиты тротуара возле Ленинской библиотеки: «Мы с Игорем здесь на каждой плите останавливались и целовались!».

Канны, Париж и американские летчики

Настоящий успех пришел к Нонне через четыре года после тех поцелуев на тротуарных плитах. В 1967 году режиссер Иосиф Хейфиц искал актрису на роль Екатерины Ивановны Туркиной в экранизацию чеховского «Ионыча» — фильм «В городе С.».

Увидев на пробах Нонну, он сразу понял, что нашел свою героиню. В ней была та самая «чеховская» надломленность, сочетание наивности и порочности. Ее партнером по фильму стал Анатолий Папанов, игравший Ионыча. Их дуэт получился точным и пронзительным.

К моменту выхода картины на экраны в жизни Нонны произошли большие перемены. Она окончила училище, отработала сезон в Театре имени Станиславского, а затем вернулась в Киев. Там она вышла замуж за своего поклонника, Бориса Терентьева, аспиранта и сына местного министра. В титрах фильма «В городе С.» она уже значилась под новой фамилией — Терентьева.

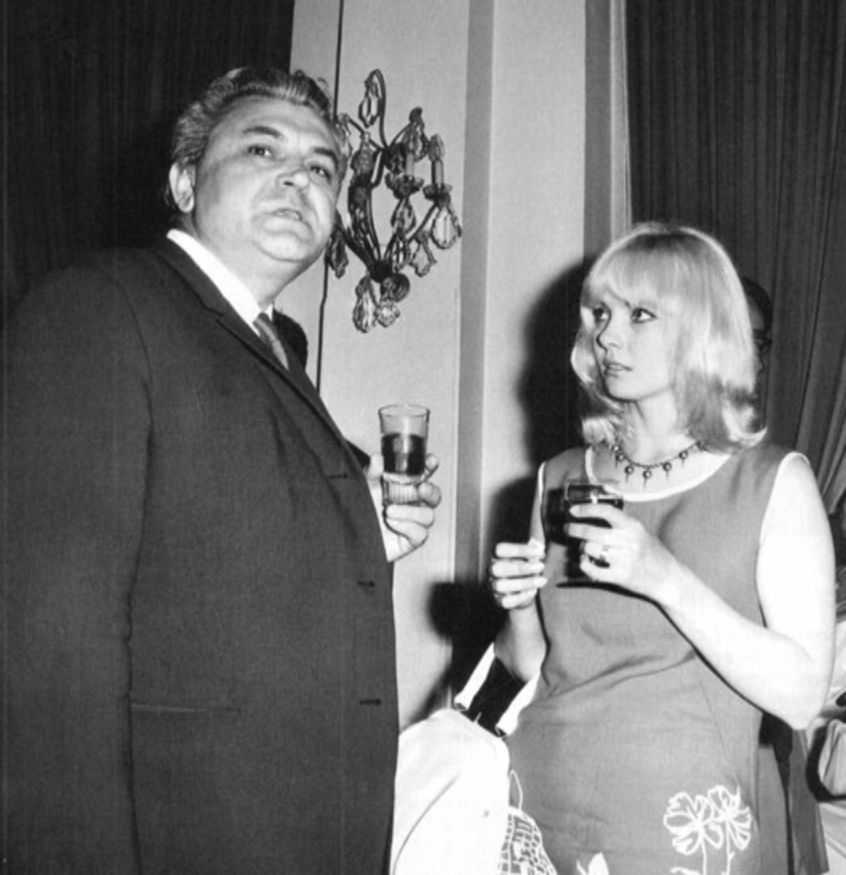

Фильм имел успех не только в СССР. В 1967 году он получил приз «Капитолийский Юпитер» на кинофестивале в Риме и был включен во внеконкурсную программу Каннского фестиваля. В Канны отправилась и Нонна в составе советской делегации.

Ее мама, Антонина Федоровна, прекрасно понимала, что такое Канны. Она заказала у знакомой киевской портнихи для дочери девять вечерних платьев из шелка и шифона. Расчет оказался верным. Нонна Терентьева была единственной актрисой из советской делегации, которая каждый день появлялась на мероприятиях в новом наряде.

Это само по себе привлекало внимание прессы. За ней охотились фотографы, ее появление на красной дорожке вызывало ажиотаж. На одном из приемов её представили Симоне Синьоре и Иву Монтану. Французская кинозвезда была в восторге и от фильма, и от его главной героини.

На этом история международного триумфа Нонны Терентьевой не закончилась. В том же 1967 году фотопортрет актрисы, который составил фотограф Василий Малышев, попал на выставку ЮНЕСКО в Париже и занял там первое место.

Фотографию перепечатали многие мировые издания, включая ежедневную газету Министерства обороны США «Stars and Stripes», которая распространялась в 50 странах мира.

Как рассказывали близкие Нонны Терентьевой, она стала мешками получать письма от американских солдат, воевавших во Вьетнаме. Они вырезали её портрет из газет и вешали в кабинах своих самолетов, называя ее «королевой красоты». В письмах были признания в любви и предложения руки и сердца.

На волне этого успеха западные киностудии начали засыпать Госкино СССР предложениями о съемках. Но ответ был стандартным, как и для многих других советских звезд, блеснувших на международных фестивалях, — Татьяны Самойловой, Изольды Извицкой, Зинаиды Кириенко. Чиновники отвечали вежливым отказом: «Актриса поехать не может, поскольку невероятно занята на родине».

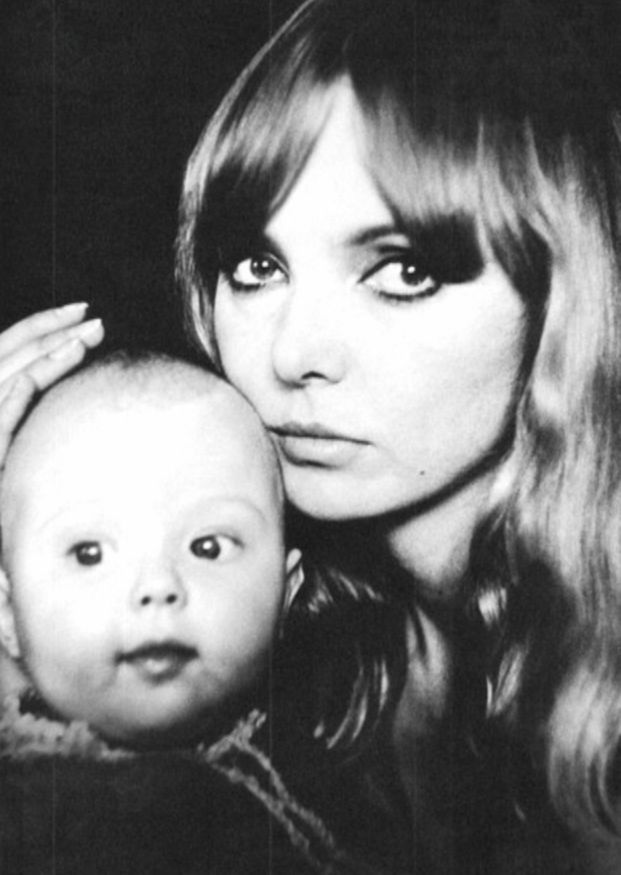

Отчасти это было правдой. Нонна родила дочь Ксению и была плотно занята в репертуаре киевского Театра русской драмы имени Леси Украинки. Она стала ведущей актрисой, на ее спектакли зрители ломились. Но в кино она не снималась три года как раз-таки из-за занятости. Кто знает, как могла бы сложиться ее судьба, если бы она тогда рванула за рубеж.

Роковая женщина советского экрана

В конце 60-х Нонна Терентьева все же вернулась на съемочную площадку. Сыграла небольшую, но яркую роль француженки Жюстин в «Дворянском гнезде» Андрея Михалкова-Кончаловского, затем были роли в драме «Трое» по повести Горького и в картине «Сеспель».

В то же время семейная жизнь дала трещину. Мужу, Борису Терентьеву, не нравилась богемная жизнь жены, постоянное внимание поклонников, корзины цветов после каждого спектакля. Он хотел видеть ее хранительницей домашнего очага, а Нонна не была готова, как когда-то ее мать, отказаться от карьеры ради семьи. Через четыре года совместной жизни их брак распался.

Последствия развода оказались неожиданно жестокими. Как только стало известно, что за Нонной Терентьевой больше не стоит влиятельный муж, местные театральные примы, которые давно точили на нее зуб, быстро её «съели». У неё отобрали все роли, создали невыносимую атмосферу, и Терентьева была вынуждена уволиться.

В 1971 году, забрав маленькую Ксению, актриса вернулась в Москву. Ее взяли в труппу Театра Советской армии, но и там пробиться было сложно. В театре были свои королевы — Людмила Касаткина и Нина Сазонова, и для новой актрисы, пусть и со звездным прошлым, больших ролей не находилось.

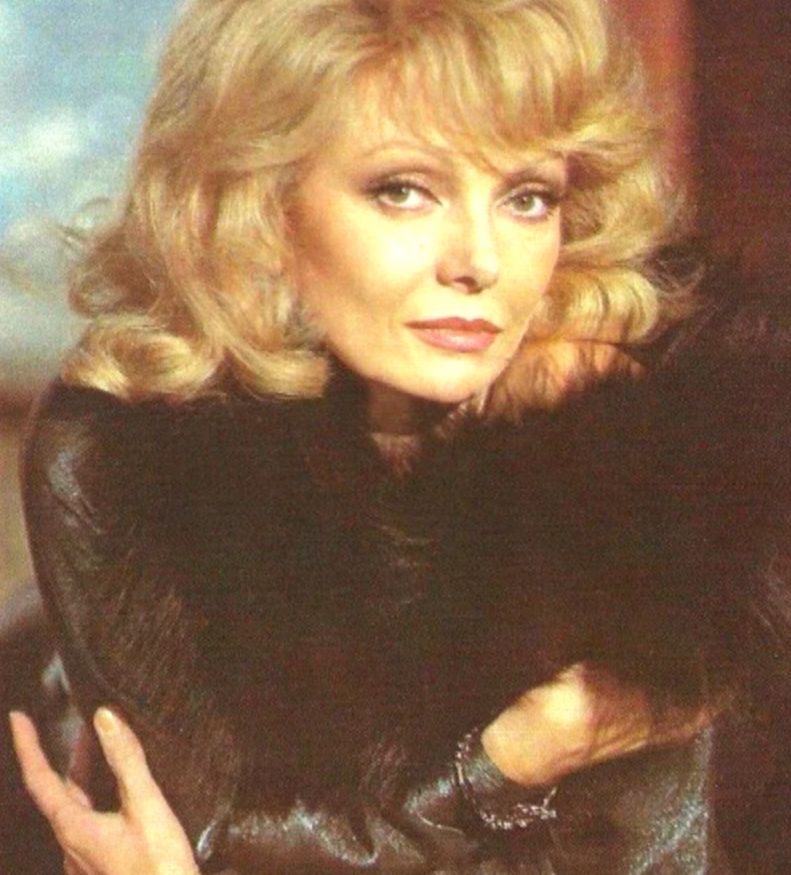

Именно в этот момент Нонна Терентьева получила роль, которая стала её визитной карточкой и одновременно её проклятием. Режиссер Леонид Квинихидзе готовился к съемкам многосерийного фильма «Крах инженера Гарина» по роману Алексея Толстого.

Он долго и мучительно искал актрису на роль Зои Монроз — авантюристки, светской львицы, аристократичной, холодной и страстной одновременно. Ему нужна была актриса с «несоветской» внешностью. Пробовались Людмила Гурченко и Валентина Титова, но всё было не то.

Сроки поджимали. И тогда Олег Борисов, уже утвержденный на роль Гарина, показал режиссеру фотографию Нонны Терентьевой. Квинихидзе вспоминал, что снимок его буквально заворожил. А когда он увидел Нонну в гриме и костюме, то бросился обнимать Борисова. Это было стопроцентное попадание в образ.

«Крах инженера Гарина» значительно повлиял на востребованность Нонны Терентьевой. Теперь от предложений режиссеров не было отбоя. Но было одно «но». Все они видели в ней только Зою Монроз. Как только в сценарии появлялась роковая красавица, загадочная иностранка или циничная авантюристка, звали Терентьеву. Зачем искать кого-то еще, если есть готовый, идеально работающий типаж?

Нонна Терентьева снялась в приключенческих лентах «Бешеное золото» и «Транссибирский экспресс», в детективе «Соучастие в убийстве». Всего в её фильмографии 33 работы, и почти все ее героини — вариации на одну и ту же тему. От многих подобных предложений она отказывалась, понимая, что это путь в никуда, но вырваться из этого амплуа так и не смогла.

Никто из режиссеров не рискнул предложить ей роль простой советской женщины — колхозницы, врача или учительницы. Возможно, они были правы, и ее утонченная внешность не вписывалась в каноны соцреализма.

Но никто и не попытался раскрыть другие грани ее таланта, поэкспериментировать. А сама Нонна Николаевна, в отличие от той же Людмилы Гурченко, не была в профессии «танком». У нее был другой характер. Она не искала покровителей, не заводила «нужных» связей, хотя желающих сделать её своей «королевой» среди сильных мира сего всегда было достаточно.

«Кошка, которая гуляет сама по себе»

В 1983 году, перед тем как уехать из СССР, к Нонне Терентьевой зашёл попрощаться Олег Видов. Они были друзьями. «Я мечтал сыграть Есенина в британском фильме, но меня не отпустили, — сказал он. — А сейчас я у них вообще в «черном списке»», а на прощание добавил: «И ты, Нонна, уезжай. Кому мы тут со своими мордами нужны?»

Актриса не уехала. Последние годы она с дочерью жила в небольшой квартирке на улице Герцена. Это было в начале 90-х, когда советская киноиндустрия рухнула, Театр-студия киноактера, где она тогда числилась, фактически прекратил свое существование, а многие актеры оказались без денег на жизнь.

Замуж Нонна Терентьева больше так и не вышла, хотя предложения были. Писала стихи, даже пробовала сочинять либретто для рок-оперы. А зарабатывала на жизнь тем, что ездила по стране с творческими вечерами от Гильдии актеров кино. Это были сборные концерты, где вчерашние кумиры миллионов выступали в полупустых и холодных домах культуры в провинциальных городах.

Ведущий тех концертов Сергей Майоров вспоминал, что Терентьева была их палочкой-выручалочкой. Она никогда не торговалась из-за гонорара и была готова ехать хоть на край земли. Пока другие артисты ныли, трясясь по разбитым дорогам в стареньком «газике», она всех подбадривала и шутила: «Это же прелесть! Такое ведь больше никогда не повторится!».

Она умела находить радость в мелочах: в стуке колес поезда, в позвякивании ложечки в стакане с чаем. Могла часами молча смотреть в окно. Майоров говорил, что она была похожа на грациозную белую кошку, которая гуляет сама по себе.

На сцену она выходила в своих старых, но по-прежнему роскошных нарядах. Читала стихи поэтов Серебряного века, пела на английском песни из репертуара Эллы Фицджеральд и русские народные. Пела так, что зал аплодировал ей стоя.

А потом она узнала, что больна. Врачи диагностировали рак груди в неоперабельной стадии.

Уход

Актер Станислав Садальский рассказывал, что Нонна Терентьева уходила из жизни тяжело. О ее болезни почти никто не знал. За две недели до ухода ей позвонил актер Андрей Вертоградов и был шокирован, услышав её слабый голос. Он поднял тревогу. Из Института Бурденко к ней стала приходить медсестра, Татьяна Петровна, которая бесплатно ставила ей капельницы, чтобы хоть как-то облегчить боль.

Дочь Ксения вспоминала, что мама, предчувствуя скорый конец, отправила ее в Германию незадолго до своего дня рождения в феврале. Нонна Николаевна не хотела, чтобы дочь видела, как она угасает. Когда Ксения звонила домой, актриса всегда отвечала бодрым голосом: «Все в порядке». Она угасла за месяц, на руках у своей матери, Антонины Федоровны.

Нонны Терентьевой не стало 8 марта 1996 года. Ей было 54 года. На прощание в Дом кино пришло очень много людей — известные актеры, режиссеры, художники и просто зрители, которые её любили. Хоронили её на деньги, собранные благотворительными фондами Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова, а также её однокурсниками.

Когда на могиле актрисы на Троекуровском кладбище установили фотографию, многие не могли поверить в даты. На снимке была молодая, цветущая женщина, которой на вид было чуть за сорок.

Её однокурсник Евгений Стеблов сказал на похоронах слова, которые потом вспоминали многие: «Нонна лежит, как будто спящая принцесса в хрустальном гробу».

Дочь актрисы Ксения говорила, что мама очень не хотела стареть. Хотела остаться в памяти зрителей вечно молодой и красивой, как та загадочная Зоя Монроз, как та девушка «магнит-динамит», которая когда-то холодной зимой сошла на перрон Киевского вокзала, чтобы покорить Москву, и собирала на себе любопытные взгляды проходящих мимо людей.