Иногда судьба актёра — это не сцена, а тишина после аплодисментов.

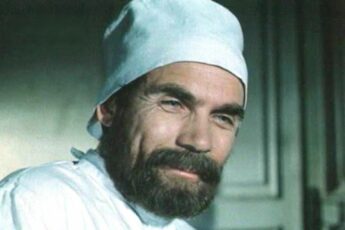

Имя Анатолия Барчука сегодня редко всплывает в разговорах о советском кино. Его лицо мелькает в старых фильмах — знакомое, благородное, будто вырезанное из хрупкой плёнки шестидесятых. Зритель на секунду замирает: «Я ведь где-то видел этого мужчину… кто он?» — и не может вспомнить.

А между тем этот человек снялся почти в сотне картин, носил звания Заслуженного и Народного артиста, и прожил жизнь, полную любви, боли, ревности, упорства и странного одиночества.

Барчук родился не в Москве и не в Киеве, а в крошечном украинском селе Бабанка — в доме, где пахло землёй, дымом и трудом. Отец ушёл на фронт и не вернулся. Мать тянула троих сыновей одна, без жалоб и без пафоса. Война не оставляла детям права на детство.

Самая сильная его память — не кино, не театр, а немецкий солдат с автоматом и пригоршней конфет. Маленький Толик тянет руку за сладостью, и вдруг — крик, угроза, мать на коленях у сапог, слёзы, страх. Из таких кадров не делают хронику, но именно они лепят характер.

Он рос замкнутым, будто боялся, что мир слишком громкий. Впрочем, музыка стала его первым выходом в этот мир: баян, гитара, самодеятельность, школьная сцена. А потом — сельский клуб, экран, на котором двигались другие жизни. Он сидел в полутёмном зале и понимал: вот оно. Не трактор, не колхоз, а свет, кадр, слово. В нём родилось желание, стыдливое, но настойчивое — оказаться там, по ту сторону экрана.

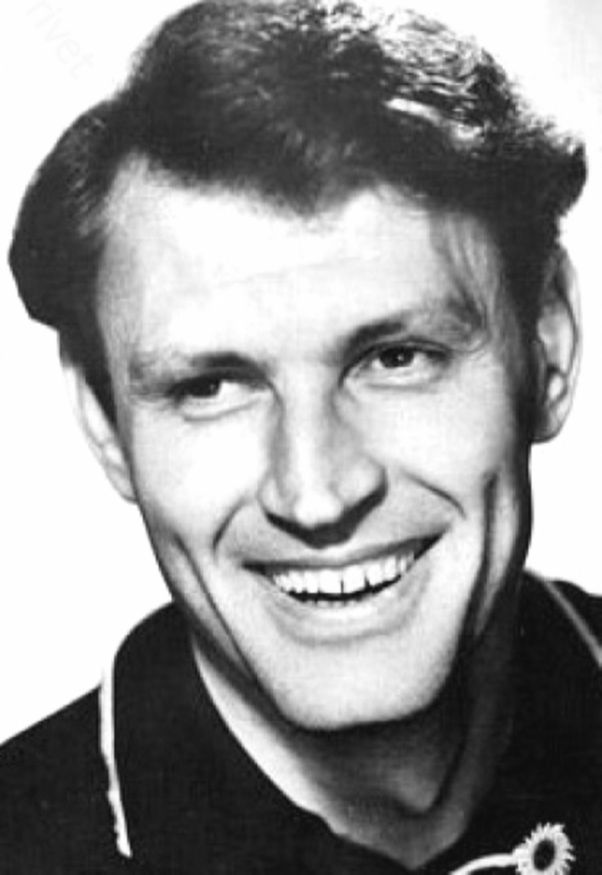

Воля у него была материнская — неотступная. После школы он уехал в Киев и поступил в театральный институт имени Карпенко-Карого с первого раза. Без протекции, без знакомых. Красивый парень с прямой осанкой, тяжёлым взглядом и какой-то врождённой внутренней дисциплиной.

Преподаватели посмеивались: «Будешь вечным героем-любовником, Анатолий». Он смущался, но упрямо шёл дальше. За этим лицом с правильными чертами жила железная воля крестьянина, привыкшего пахать не ради славы, а ради результата.

После института его направили в Усть-Каменогорск — далеко от родного дома, но ближе к сцене. Театр стал его первым домом и первой школой боли: здесь он понял, что актёрство — это не поклон, а выгорание. Репертуар держался на нём, а он — на внутренней тяге доказать, что может.

Там же случилась первая любовь — актриса Нила Крюкова, хрупкая, ревнивая, с тем самым блеском в глазах, который пугает сильнее, чем привлекает. Их направили вместе, поженились, и на сцене, и в жизни стали дуэтом, который держался на вспышках страсти и столкновениях амбиций

Когда она забеременела, они вернулись в Киев. Барчуку прочили московскую карьеру — но Крюкова не захотела. Ревность оказалась сильнее амбиций. Москва могла увезти у неё не мужа, а предмет гордости.

Но Киев дал им другое: киностудию Довженко, первые съёмки, и путь, который открыл двери в большую игру.

Первые роли у Барчука были скромные, но экран его любил с первого дубля. В 1963-м на Свердловской киностудии он появляется в лирической драме «Самый медленный поезд». Небольшая роль — но глаза запоминаются. Это был редкий случай, когда человек, ещё не сказавший почти ни слова, уже становился частью истории кадра. Барчук не играл — он просто жил перед камерой, и в этом была его сила.

Через три года на «Довженко» ему доверяют главное — роль разведчика в фильме «Два года над пропастью». Картина прогремела. Тридцать миллионов зрителей — и один новый кумир, неожиданно скромный, без столичных манер. На экране — военный, в жизни — тишина, труд, дисциплина. Барчук не стремился в светскую хронику, не строил из себя гения. Просто снимался, работал, брал новые роли.

Он часто играл людей с погонами: следователей, лётчиков, полковников. Лица долга и чести. Возможно, так судьба мстила ему за тот военный детский кадр — немецкий сапог, мать в слезах. Теперь он сам носил форму и оружие, только уже в кино, где можно было победить.

Режиссёры любили в нём именно это — чистоту. Он никогда не «продавал» героя, не украшал сцену, не вставал на цыпочки ради внимания. В нём было что-то надёжное, простое, мужское. Глаза человека, который умеет терпеть. Камера это чувствовала.

Но за экраном жизнь трещала. Нила Крюкова ревновала его ко всем партнёршам, к каждой улыбке на съёмочной площадке. Анатолий давал поводы — был слишком открыт к людям, к женщинам, к флирту, к вниманию. Он не искал измен, но любил ощущение жизни, её движущего тепла.

Успех, съёмки, цветы, внимание — всё это неизбежно разрушало семью, где не хватало воздуха. Тринадцать лет они жили как на пороховой бочке. В конце концов — развод. Без скандала, без таблоидов. Просто молчание, чемоданы, дверь.

Он ушёл с пустыми руками, но с головокружительной известностью. Имя Барчука знали, его лицо ассоциировалось с честностью и достоинством. А вот личная жизнь обнулилась. Дочь Мирослава осталась с матерью и долго не прощала.

Для неё он был предателем, не сумевшим сохранить семью. Он не оправдывался — просто жил дальше, хотя именно эта дистанция потом навсегда останется в нём болью, неразделённой и молчаливой.

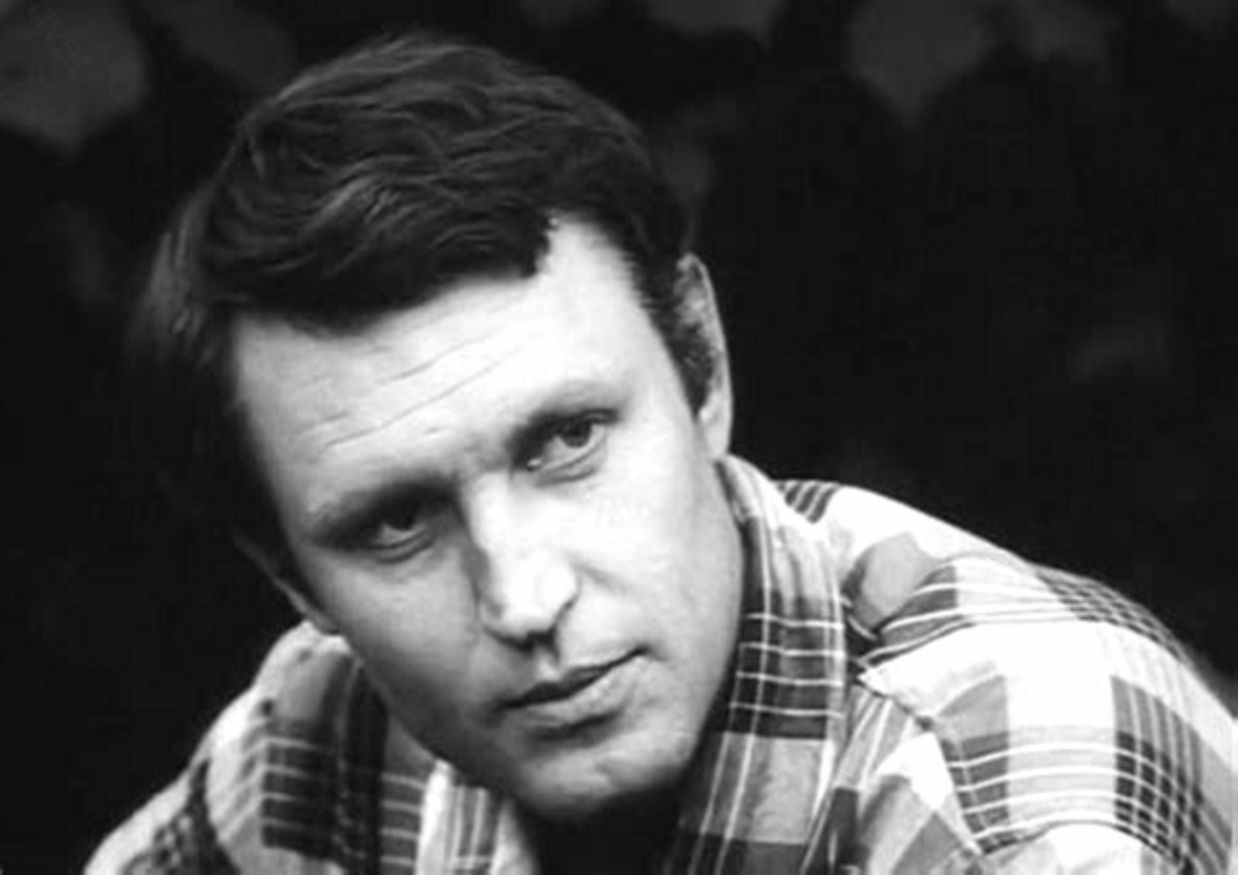

Карьера шла своим ходом. Семидесятые, восьмидесятые — золотое время для советского кино, и Барчук — в строю. Его можно увидеть в десятках фильмов — где-то в эпизоде, где-то в главной роли. Он был универсален: и офицер, и интеллигент, и человек, который умеет молчать с таким выражением лица, что зрителю не нужен текст.

Его редко обсуждали в кулуарах. Он не пил, не хамил, не интриговал. Не был «звездой» в привычном смысле. Просто мужчина, на которого можно положиться в кадре. А в те времена это значило больше, чем вся реклама и пиар вместе взятые.

Он сам говорил: «Актёр — это ремесло. Если перестал быть честным в ремесле — перестал быть актёром».

Когда тебе за пятьдесят, в жизни всё должно устаканиться: роли, привычки, одиночество. Но у Барчука в это время всё только начиналось заново. На съёмках он встретил молодую актрису Ганну Лев — мягкую, солнечную, будто из другого мира. Ему — пятьдесят четыре, ей — тридцать. Возрастная арифметика выглядела нелепо для чужих, но внутри пары всё складывалось естественно. Он будто впервые выдохнул. С ней исчезла та привычная усталость, в которой актёры живут между дублями и гастролями.

Он снова стал человеком, а не ролью. Строил дом под Киевом, сам клал кирпичи, варил варенье, закручивал банки, копался в грядках. После десятилетий экранного напряжения ему наконец было позволено просто существовать. И, кажется, впервые за всю жизнь он никуда не торопился.

В 1993-м родилась младшая дочь — Стефания. Он боготворил обеих своих девочек, старшую и младшую, но именно в этой второй семье стал тем отцом, каким хотел быть всегда: домашним, внимательным, любопытным. Готовил ужины, учил ребёнка плавать, рассказывал о съёмках без пафоса, как о походах в соседнюю деревню.

С Ганной он прожил больше двадцати лет — без громких скандалов, без демонстративной ревности, без «артистических» взрывов. Она приняла его усталость, а он — её свет. С ней Барчук перестал смотреть по сторонам. Камера по-прежнему любила его, но теперь он снимался ради семьи, а не ради славы.

Девяностые, тяжёлые для всех, не обошли и актёров. Студии закрывались, кино перестало быть делом чести. Он снимался, где предлагали, ездил в Россию, участвовал в сериалах, появлялся в эпизодах «Возвращения Мухтара». Казалось бы, не то амплуа, не тот масштаб, но Барчук работал без снисхождения. Не из нужды — из привычки быть честным с профессией.

В двухтысячных он продолжал выходить на сцену Театра-студии киноактёра, проводил творческие вечера, шутил, цитировал Чехова. Болел, но не сдавался. Даже когда врачи настоятельно советовали лечь, он ехал на съёмки. На площадке никто не догадывался, что каждый дубль давался ему ценой боли.

Три года подряд он снимался в украинской комедии «Виталька». Лёгкий, почти абсурдный проект, не того уровня, на котором когда-то блистал Барчук, но именно это его и спасало — не нужно было притворяться «великим». Он мог быть просто человеком в кадре.

Последние годы принесли не славу, а тишину. Он не участвовал в политике, не раздавал интервью, не кричал о себе. Лишь однажды признался друзьям, что ему больно смотреть, как народы, которые жили бок о бок, вдруг стали врагами. Он не любил громких слов, но это сказал тихо, с тем самым взглядом, в котором читалось всё: усталость, горечь, надежда.

Когда бывшая жена поддержала Евромайдан, он попросил дочь поговорить с ней — не из злобы, а из страха, что родные навсегда разойдутся, как и страны. Он верил в простые вещи: что актёр должен служить не флагу, а человеку; что кино объединяет, когда слова бессильны.

В июне 2015 года его не стало. Последняя просьба — развеять прах над рекой Канев. Не памятник, не плита, не надпись золотом. Только ветер, вода и покой. Ему было семьдесят пять.

Барчук никогда не был кумиром толпы, но был актёром, которому веришь. Он не играл героев — он ими становился. Его сила — в спокойствии, его трагедия — в забвении.

Он прожил жизнь, где не было места показной славе, но было много труда, тепла и достоинства. Время быстро смывает имена, но лица остаются. Иногда — на старых кинолентах, иногда — в памяти тех, кто случайно узнаёт его взгляд на экране и вдруг чувствует: этот человек был настоящим.

А что вы чувствуете, когда смотрите старое советское кино — узнавание, тоску, радость или что-то другое?