Иногда всё решает одна фраза — сказанная между делом, без расчёта, почти в шутку.

«Исполнится восемнадцать — женюсь», — сказал режиссёр Александру Полынникову коллеге, когда та самая девочка в школьной форме смотрела на него снизу вверх, с тем самым взглядом — не детским, не наивным, а каким-то необъяснимо взрослым.

Тогда никто не поверил, что он сдержит слово.

А он сдержал.

История Анны Назарьевой — не про скандалы, не про «эротику на экране» и не про брак с мэтром. Это история про тихое упрямство женщины, которая с самого детства шла по тонкому льду — между мечтой и чужим осуждением.

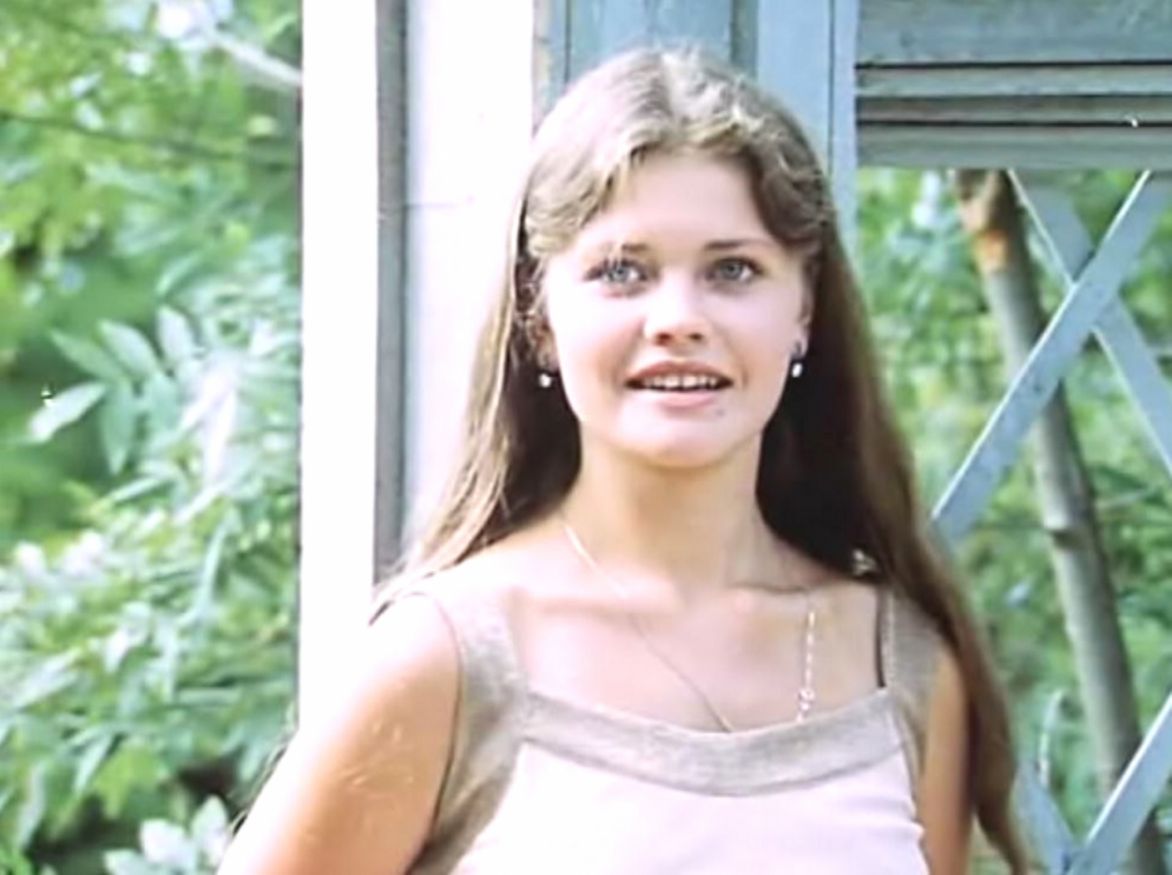

Про девочку, которую случайно заметили на ВДНХ и которую не смогли забыть. Про актрису, которая не кричала о таланте, не строила карьеру на скандалах, не оправдывалась — просто снималась, пока было кому снимать.

У неё не было громких интервью, скандальных романов, глянцевых обложек. Но её имя помнят те, кто рос в восьмидесятые: «Юность Петра», «Поживём — увидим», «Приморский бульвар» — фильмы, где она будто светилась изнутри.

В кадре — свет, за кадром — стальная выдержка.

Она начинала как ребёнок, которому просто предложили: «Хочешь сняться в кино?»

И согласилась — не из тщеславия, а из любопытства.

Дальше всё пошло будто само собой: съёмки, «Ералаш», киношные будни, первые авансы.

Но за лёгкостью этого пути всегда стояли железные нервы. Ведь девочка, выросшая под строгим взглядом матери, знала: успех — это не сказка, а работа.

Во ВГИКе её сначала приняли вольнослушателем. Просто потому, что режиссёр Сергей Герасимов, увидев фотографии, сказал: «Эта девочка особенная».

Она ездила через всю Москву два раза в неделю — после школы, с тяжёлым портфелем, зимой и летом.

Пока другие играли влюблённых на переменах, она читала Чехова перед комиссией, где все знали: ребёнок, а глаза — будто тридцатилетней женщины.

Когда Герасимов умер, её могли бы «забыть». Но Анна не ушла. Осталась учиться — уже у Баталова.

Восемь лет без статуса, без гарантий, без ролей. Только вера.

Такое не делают карьеристы. Такое делают люди, которые иначе не умеют жить.

Судьба будто вела её к тому самому мужчине, о котором потом будут писать: «Старше на тридцать лет».

Но до этой встречи был ещё долгий путь — съёмки, пробные сцены, крохотные эпизоды.

Когда режиссёр Полынников впервые увидел её — девочку с серьёзным лицом, — он сказал: «Хорошая, но не в типе».

Прошло четыре года, и тип вдруг совпал.

Он искал актрису для новой картины — и вспомнил о ней.

Анна тогда уже была другой: из девочки выросла женщина, у которой в глазах поселилась тихая решимость.

Роль в фильме «Поживём — увидим» стала переломной — не только в карьере, но и в жизни.

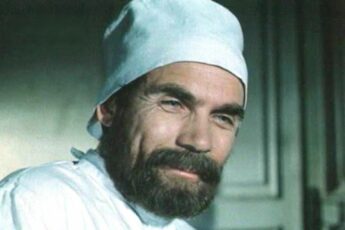

На съёмках между ними сразу возникло странное притяжение. Не вспышка, не игра, не кокетство — просто тихое понимание, что эти двое смотрят на жизнь одинаково, только с разных берегов. Он — уже проживший не один десяток лет режиссёр, в котором мудрость соседствовала с усталостью.

Она — юная, с прямым, взрослым взглядом, будто давно знала цену и людям, и себе. Александр Полынников видел перед собой не просто начинающую актрису, а редкий материал — ту внутреннюю правду, которая либо есть, либо нет.

На съёмках фильма «Поживём — увидим» их отношения сначала напоминали обычный союз режиссёра и актрисы. Он требовал строгости, не позволял снисхождения, и в этом был его способ уважать её. Она не обижалась, а работала — сосредоточенно, с азартом.

Между дублями могла молчать, глядя в одну точку, словно проживая судьбу своей героини и свою собственную одновременно. Полынников ловил себя на мысли, что ждёт её взгляда — того самого, в котором не было ни страха, ни притворства, только внимание и доверие.

Вокруг уже начинались пересуды. Кому-то казалось: режиссёр слишком часто задерживает взгляд на своей героине. Другие шептали, что девочка сама знает, зачем здесь. В советском кино любовь ученицы и мэтра была почти кощунством — слишком много слухов, слишком мало права на личную жизнь.

Сам Полынников как-то отшутился: «Исполнится восемнадцать — женюсь». Фраза прозвучала легко, но, как это бывает с судьбоносными словами, оказалась пророческой.

Когда Анне исполнилось восемнадцать, они снова встретились — уже на съёмках «Приморского бульвара». Она выросла, обрела уверенность и ту внутреннюю тишину, что приходит к людям, прошедшим испытания. Полынников увидел это сразу. И понял: перед ним больше не ребёнок. Предложение последовало быстро, без громких слов и театра. Просто момент, в котором всё стало ясно. Она сказала «да».

Родители были в смятении. Почти тридцать лет разницы, статус, разговоры — всё это казалось непреодолимым. Мать пыталась отговорить: «Ты не представляешь, что значит быть рядом с человеком, который прожил целую жизнь до тебя».

Но Анна, кажется, как раз представляла. Она не бежала за славой, не искала покровительства. Ей нужен был не режиссёр, а человек, с которым можно быть собой — без роли, без маски, без вечного ожидания чьего-то одобрения.

После свадьбы всё, как водится, разделилось на «до» и «после». Теперь в каждом разговоре звучала тень сомнения: сама ли добилась успеха, или муж помог. Любой её успех тут же обесценивали чужим именем. Говорили, что она вышла замуж ради карьеры, что её талант преувеличен. Но она не оправдывалась и не спорила. Просто продолжала работать — будто слова не имеют власти над тем, кто привык выживать в киношной реальности.

Да, Полынников часто приглашал супругу в свои картины, но с каждым годом Анна становилась всё более самостоятельной фигурой. Она умела играть не только глазами, но и паузой — тем самым мгновением, когда зритель вдруг перестаёт видеть актрису и видит человека. Её кадры в «Идеальной паре», где она плывёт в голубоватой воде бассейна, стали почти символом её храбрости. Тогда откровенные сцены считались вызовом. «Чтобы тело не было видно, синьки в воду насыпали», — смеялась она потом. Смех — это тоже броня.

Она всегда относилась к профессии без кокетства. Откровенность для неё не была эпатажем — лишь частью роли. В пятнадцать лет в «Танцплощадке» с героини Анны срывают платье, и это была первая сцена, где ей пришлось столкнуться с понятием «стыд» не как чувством, а как реакцией общества. Она боялась не камеры, а одноклассников, их смешков и осуждения. Но в школе об этом никто не заговорил. Сцена прошла незамеченной — и, наверное, это было самым лучшим исходом.

Полынников, несмотря на природную ревнивость, относился к этим эпизодам с философским спокойствием. Он понимал, что искусство не принадлежит тому, кто его создал. Иногда в его словах звучала ирония: «Если есть что показать — почему бы и нет?» Но за этим стояла не циничность, а уверенность в жене. Он знал, что её работа — не игра на публику, а часть того внутреннего мира, в котором она жила.

Когда в девяностые кино рушилось, актёры теряли площадки, студии пустели, Назарьева не пропала. Она снималась — часто у мужа, иногда у других режиссёров, но всегда с той же отдачей. Работала не ради денег и не ради звания «актрисы эпохи». Просто без съёмок ей становилось тесно в жизни.

Анну называли «русской Эммануэль» — с оттенком насмешки и зависти. Но она не обижалась. В этом прозвище была доля правды: Назарьева умела быть чувственной без пошлости, женственной без фальши. Она не продавала себя в кадре, а проживала каждую эмоцию. В этом и заключалась её редкая правда — правда женщины, которая не боится быть собой.

К началу двухтысячных Анна Назарьева уже прошла весь путь, который обычно занимает у актрис целую жизнь. От «девочки с ВДНХ» до женщины, имя которой знали в титрах. От героинь с детским лицом до зрелых, сильных, иногда хрупких женщин, умеющих молчанием сказать больше, чем монологами. Её фильмы перестали быть событиями, но остались в памяти. Она не гналась за славой — просто играла.

К этому времени её муж, Александр Полынников, постепенно отходил от режиссуры. Их жизнь стала тише, спокойнее, почти домашней. Уютная квартира на Красной Пресне, старый диван, на котором можно смотреть старые плёнки, запах кофе и табака — вот и весь глянец их будней.

К ним часто приходили друзья, актёры, соседи, иногда студенты. За столом всегда было место лишней тарелке, потому что у Полынникова и Назарьевой получалось не только готовить, но и собирать вокруг себя жизнь.

С годами они стали похожи друг на друга — даже жестами, интонациями, тем, как слушали. Он ревновал реже, она шутила мягче. Любовь их не была громкой. Скорее, это была привычка держаться за руки, когда свет выключают в коридоре, или молчать вместе, когда за окном идёт дождь.

Они прожили вместе больше тридцати лет, и в этом браке не было ни «сделки», ни «карьерного расчёта». Был выбор — тихий, упорный, настоящий.

Детей у них не появилось. Она говорила об этом спокойно, без жалобы: «Бог не дал. Можно было ЭКО сделать, но я не захотела. Ребёнка же надо успеть поднять, воспитать, дать образование. Всё должно быть вовремя».

Эти слова звучали не как оправдание, а как констатация того, что в жизни всё имеет срок — и радость, и печаль, и возможности. Возможно, это и была её философия: не бороться с тем, что нельзя изменить.

После двухтысячных Назарьева всё чаще снималась в сериалах. Времена требовали скорости: один дубль — и в следующий эпизод. Грим, свет, съёмка — без репетиций, без режиссёрских поисков, без привычного «проживания». Её поколение актёров называли «старой школой», но в этом определении звучала не критика, а тоска по тем временам, когда играли не ради рейтингов. Она держалась, как умела: работала, принимала правила, не жаловалась.

Последняя крупная роль пришлась на 2016 год — сериал «Крёстная». После этого звонки от режиссёров стали редкостью. Но Анна не унывала: продолжала играть в антрепризах, выезжала на гастроли, встречала публику с тем же достоинством, что и раньше. Она всё ещё умела собирать зал — не эффектом, а присутствием. На сцене, как и в жизни, она не кричала — просто была.

А потом всё оборвалось. В 2022 году не стало Александра Полынникова. Болезнь была тяжёлой, но Анна до последнего надеялась, что он справится. После похорон она исчезла. Ни интервью, ни выходов в свет, ни соцсетей. Соседи говорили: «Тихо живёт, редко выходит». Знакомые пытались позвонить — не брала трубку. Как будто вместе с ним ушла та часть, которая держала её в мире.

Когда человека уходит не только любимый, но и его смысл, пустота делает страшное — превращает каждый день в тень. Назарьева оказалась в этом беззвучном мире одна. Её редкие появления в прессе теперь сопровождались слухами — кто-то говорил о депрессии, кто-то об алкоголе. Никто не знал правды, но спешили поставить диагноз.

А потом — январь 2025-го. Её нашли на улице, без сознания, с травмами головы и плеча. Газеты разнесли весть мгновенно: «Назарьева в больнице». Слухи, догадки, версии. Актриса, которую когда-то знала вся страна, теперь лежала в палате, где журналистов не пускали даже под видом родственников.

Сама она, насколько позволяли силы, отрицала домыслы. «Со мной всё будет хорошо», — говорила. И в этих словах, как всегда, была не поза, а вера. Она пережила больше, чем можно выдержать: раннюю славу, осуждение, долгую любовь, бездетность, одиночество и потерю. Но осталась собой — человеком без показного величия, без фальши, без жалоб.

Сегодня ей пятьдесят пять. Возраст, в котором многие начинают всё заново. Возможно, и у неё ещё будет своя сцена — пусть не кино, не театр, но человеческая. Мир обязан вернуть хотя бы часть тепла тем, кто столько лет светил в кадре не ради аплодисментов, а ради смысла.

Её история — не о взлётах и не о падениях. Это история женщины, которая прожила жизнь, не притворяясь, что она лёгкая. В ней нет громких лозунгов и красивых финалов. Только правда: светлая, горькая и, может быть, именно потому — настоящая.

Что вы думаете о таких судьбах — о людях, которых сначала возносят, потом забывают, а потом снова вспоминают, когда уже поздно?