Вечерами, после отыгранного спектакля, Михаил Светин часто отправлялся домой пешком. Если на улицах Петербурга было ещё не совсем темно, начинался спектакль одного актера для одного зрителя — его молодого коллеги Михаила Разумовского, который, как по традиции, провожал мэтра до самой квартиры.

Светин тщательно маскировался. Натягивал на лоб шапку, сверху накидывал капюшон, а глаза прятал за черными солнцезащитными очками. В этом странном облачении он напоминал не то шпиона, не то грабителя, высматривающего своих жертв на набережной Фонтанки. Шагая по тротуару, он ворчал: «Надоело, все меня узнают, не могу больше, хочу погулять как нормальный человек».

На половине пути Светин резко останавливался. Сначала с головы слетал капюшон. За ним в карман отправлялась кепка. Последними исчезали черные очки.

Потому что идти, когда на тебя никто не смотрит, было невыносимо скучно.

Стоило ему открыть лицо, как улица оживала: прохожие бежали к нему, лезли обниматься, просили автографы, а мужчины порой даже норовили его поцеловать. И человек, который минуту назад жаловался на бремя славы, растягивал улыбку до ушей.

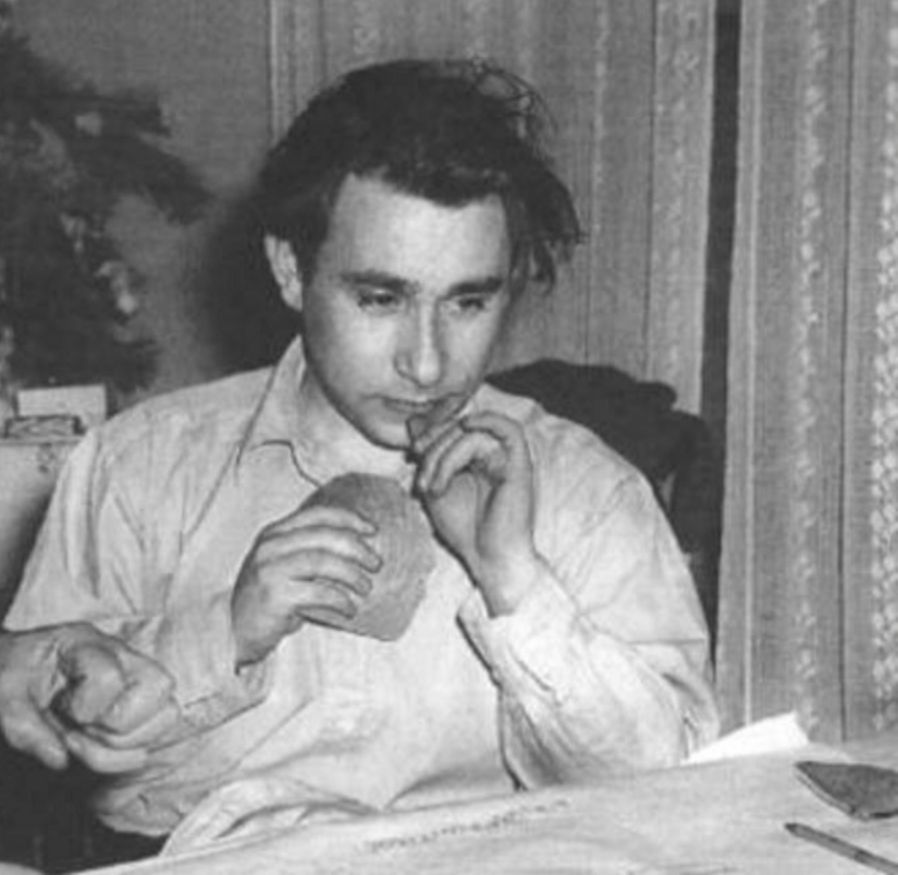

Михаил появился на свет в Киеве, в районе Бессарабского рынка — месте шумном и, по тем временам, хулиганском. Его отец, Семен Гольцман (настоящая фамилия актёра), слыл душой любой компании. Сын богатых родителей, владевших когда-то бакалейным магазином, он вырос человеком избалованным, к труду не приученным и промотавшим всё дедовское наследство ещё до рождения сына.

Зато у него был абсолютный природный артистизм: не зная ни одной ноты, он садился за пианино, брал в руки скрипку или аккордеон и играл так, что заслушивались все.

Весь быт семьи держался на хрупких плечах мамы. Анна Петровна была женщиной простой, с тремя классами образования, работала то уборщицей, то воспитательницей в детском доме. Когда Михаил Светин станет знаменитым актёром, он скажет о матери: «Она была самым добрым и интеллигентным человеком на свете».

Однажды его мама привела с улицы бездомного, накормила его и позволила пожить в их полуподвальной комнатке пару дней — вот насколько она была щедрой.

Маленький Миша рано понял, чего хочет. В три года, посмотрев «Огни большого города», он заявил родителям, что когда вырастет, станет Чарли Чаплином. Мальчик был уверен, что «Чарли Чаплин» — это не имя, а название профессии, суть которой — заставлять людей смеяться до слёз.

Свою «профессию» он начал осваивать немедленно, превращая любой выход в свет в сольный концерт. Мишу не нужно было упрашивать встать на табуретку — он сам на неё охотно лез. Правда, репертуар юного дарования иногда заставлял родителей седеть от ужаса.

Середина тридцатых годов, время, когда за лишнее слово могли и посадить. Маленький Миша под конец утренника в детском саду звонко выдал: «Спасибо счастливому Сталину за нашу дорогую жизнь!». Просто перепутал прилагательные. Взрослые оцепенели. Воспитательница подкралась к мальчику сзади, прикрыла ему рот и потянула к остальным детям, чтобы он не брякнул ещё чего-нибудь.

Был и другой подобный случай. На празднике в честь дня рождения вождя революции Миша так же громко и четко продекламировал: «Ленин умер, и дело его умерло!» вместо: «Ленин умер, но дело его живёт!». Родители были уверены, что рано или поздно их посадят из-за сына, но спасло, видимо, то, что воспринимать всерьез этого крикливого мальчишку было невозможно.

Война забросила семью в эвакуацию в Ташкент, и здесь актерский талант Миши впервые начал приносить доход. Одиннадцатилетний мальчишка, как заправский коммерсант, торговал на рынке всем подряд: спичками, самокрутками, холодной водой по пять копеек за стакан.

Чтобы продать товар, он разыгрывал целые спектакли. Например, изображал вора, который, опасливо озираясь, достает из-под полы дефицит. У местных спекулянтов загорались глаза. Они думали, что он продаёт краденые вещи по дешёвке, и скупали у него всё подчистую, надеясь перепродать подороже.

Вернувшись в Киев, Светин продолжил свои «цирковые гастроли» уже в школе. Учеба его интересовала мало, зато класс был идеальной публикой. Он садился за первую парту, гримасничал, задавал учителям совершенно идиотские вопросы и без умолку травил анекдоты. Уроки срывались, дети хохотали, педагоги пили валерьянку.

Директор школы, устав бороться с этим ходячим стихийным бедствием, в конце восьмого класса вызвал Гольцмана к себе и попросил: «Миша, уходи из школы по-хорошему. Нечего тебе делать в девятом классе». И тот послушался.

Так, с репутацией главного клоуна района, он оказался на пороге взрослой жизни. Дядя советовал идти в обувщики, но Миша уже видел себя только на сцене. Чтобы получить хоть какое-то среднее образование для поступления в театральный, он решил пойти в музыкальное училище. Выбор пал на дирижерское отделение — профессия казалась ему «непыльной»: стой себе, размахивай руками, да деньги получай.

Подготовка к экзаменам проходила дома перед репродуктором. Миша часами дирижировал воображаемым оркестром под трансляции радиоконцертов. На вступительном экзамене он с пафосом отмахал «Песню о Сталине», поклонился и гордо замер в ожидании оваций. «А где вы стажировались, молодой человек?» — с трудом сдерживая смех, спросил педагог. «Перед репродуктором!» — честно ответил абитуриент.

В дирижеры его не взяли, но директор училища, оценив напор и артистичность Миши, догнал его на лестнице: «Вы нам понравились. Хотите в класс гобоя?». «А в театральный я потом смогу поступить?» — спросил Миша. «Конечно!» — ответили ему. «Ну, тогда берите!».

Михаил Светин понятия не имел, что такое гобой, но это был его первый серьёзный шаг к искусству. Позже он шутил: «Хорошо, что в дирижёры не взяли. Если бы меня увидели во фраке и с дирижерской палочкой, оркестр не смог бы сыграть ни такта от смеха».

В музыкальном училище Михаил так и не доучился. Его забрали в армию, где от греха подальше перевели из танкистов в полковой оркестр (после того как рядовой Гольцман попытался зарядить танковый снаряд не той стороной). Вернувшись домой, он решил, что пора брать Москву. Ехал с твердым намерением поступить в театральный.

В приемных комиссиях над ним откровенно смеялись. Щукинское училище, ГИТИС — везде отказ. Педагоги не стеснялись в выражениях: маленький рост, жуткий акцент, отвратительная дикция. В ГИТИСе ему вынесли совсем уж издевательский вердикт: «У вас два верхних зуба слишком широко расставлены — между ними ветер будет свистеть». Ему прямым текстом говорили, что в театральном ему не место.

Возвращаться в Киев было не в его правилах. Узнав, что в Москве гастролирует театр Аркадия Райкина, Светин решил действовать нахрапом. Он выяснил, где живет мэтр, и неделю караулил его у гостиницы «Москва», приходя туда как на работу. Когда Райкин наконец вышел из автомобиля, к нему бросился взъерошенный парень с криком: «Стоять! Хочу у вас работать!».

Оторопевший Аркадий Исаакович попытался мягко отказать: мол, штат укомплектован, всего 12 человек, мест нет. Но Светин так просто не отступал и буквально вымолил устроить прослушивание.

На следующий день в театре Маяковского он вышел на сцену, сложил руки на животе (где-то подсмотрел, что так делают профессиональные чтецы) и начал читать «Монолог кота» из чеховской «Весны» — тот же самый монолог, с которым с треском провалился во всех вузах. Райкин дослушал и неожиданно сказал: «Вы мне понравились, беру вас в театр учеником!».

Казалось бы, вот он — золотой билет. Райкин выбил для него место в штате, терпеливо учил азам профессии, показывал, как нужно играть. Но тут с Михаилом Семеновичем сыграла злую шутку его фантастическая, ничем не подкрепленная самоуверенность. Вместо того чтобы впитывать каждое слово мастера, ученик возомнил себя гением.

«Мания величия росла день ото дня, — вспоминал позже сам актер. — Я начал позволять себе недопустимое».

Он, человек без образования и опыта, начал учить играть Райкина! «Здесь, Аркадий Исаакович, вы неправильно уходите со сцены», — заявлял он на репетициях. Однажды он даже прервал выступление мэтра на сцене со словами: «Давайте я вместо вас выйду. А вы посмотрите, как надо играть!».

Вдобавок к творческой наглости начались регулярные нарушения режима: Михаил опаздывал, выпивал, а на замечания парировал: «Я за свои деньги и выпить не могу?». Когда Светин выпросил у Райкина одну-единственную фразу в долгожданном спектакле, билеты на который были раскуплены полностью, он так перенервничал, что напился и просто проспал свой дебют за кулисой. Терпение мэтра лопнуло. Светина выставили за дверь.

Оказавшись на улице без диплома и работы, он отправился в Сад имени Баумана. Там в те годы работала своеобразная «актерская биржа» — туда приезжали директора провинциальных театров набирать труппы. Хвастаться Светину было нечем, кроме работы с Райкиным, но бойкий парень приглянулся директору театра из города Камышин.

— Поедешь в Камышин? — спросил мужчина в строгом костюме.

— А где это? Хотя бы приблизительно.

— В Волгоградской области!

— Это там, где арбузы? Ну, тогда поехали!

Ему поставили оклад в 600 рублей и сразу дали главные роли, наплевав на отсутствие актёрского образования.

В том самом Камышине Светин встретил главную любовь своей жизни. Её звали Бронислава Проскурнина. Ей было всего 17 лет, она только начинала свой первый театральный сезон, а ему было уже около тридцати. Судьба, словно смеясь, свела их в спектакле с говорящим названием «Брак поневоле».

На сцене Михаил играл старика Сганареля, который гонялся за молоденькой героиней Брониславы с текстом: «Ах, как она мила! Какое личико!». А в жизни всё происходило почти так же, только без мольеровских экивоков. Светин просто поставил девушке ультиматум: «Выйдешь за меня? А то, если ты не выйдешь, я женюсь на Ире!» — и указал на дочь местного артиста.

Удивительно, но Бронислава согласилась. Правда, из ЗАГСа их с позором выгнали: невесте ещё не исполнилось восемнадцати. Свадьбу пришлось отложить на год.

Больше десяти лет Михаил и Бронислава мотались по провинциальным театрам, живя в условиях, от которых современная звезда впала бы в кому. Ночевали на матрасах в съёмных сарайчиках, где по полу бегали крысы, тряслись в кузовах грузовиков во время гастролей по целине, спали прямо на столах в гримёрках.

Бронислава, которую он ласково звал Броня, стала его опорой. Светин в быту был абсолютно беспомощен — не мог забить и гвоздя, зато Броня умела всё: и доску распилить, и ремонт сделать, и гуся запечь. Он, с его вечным комплексом маленького роста, обожал идти рядом с ней — статной, крупной женщиной, всем своим видом показывая: «Вот какую цацу я охомутал!».

Ребёнок в их кочевой кибитке появился, когда жена поняла: тянуть дальше некуда. «Давай родим, а то поздно будет», — сказала она. Мать Светина, Анна Петровна, пообещала забрать малыша к себе. Девочка Света родилась в Киеве и первые годы жила там с бабушкой и дядей, пока родители «служили искусству» в Кемерове. Лишь когда дочь пошла в четвертый класс, семья наконец воссоединилась и осела в Ленинграде.

Именно рождение дочери подарило актеру имя, под которым его узнала страна. До середины 60-х он работал под фамилией Гольцман. Но однажды в Киевском театре оперетты его сняли с роли и выжили из труппы с формулировкой: «Устроили из театра филиал синагоги!». На афишах и так было слишком много еврейских фамилий.

И когда в 1965 году родилась дочь, Михаил нашёл изящный выход. «Я ведь Светин папа», — решил актер и взял псевдоним Светин. Хотя в паспорте он ещё двадцать лет, вплоть до самой перестройки, оставался Михаилом Гольцманом.

Эта связь с дочерью осталась самой крепкой нитью в его жизни. Даже когда Светлана вышла замуж за программиста и уехала в Нью-Джерси, они созванивались как минимум дважды в день. Он жаловался, что никто его не понимает так, как «Светка».

В большое кино Михаил Светин попал поздно, в 44 года. До этого были лишь нелепые попытки получить хоть какую-то роль. Однажды в Киеве родственник, работавший осветителем на студии Довженко, по блату провел его на пробы: режиссер искал актёра на роль приятеля главного героя. Светина загримировали, нацепили усы, криво повесили на голову кепку-аэродром. Режиссер взглянул на это чудо, расхохотался и махнул рукой: «Ой, уберите его, пожалуйста!».

Но спустя годы, в коридоре той же студии, Михаил столкнулся с комедиографом Виктором Ивановым, который позвал его в фильм «Ни пуха, ни пера». А затем случился прорыв — роль в «Агонии» у Элема Климова. И тут плотину прорвало.

Главным его режиссером стал Леонид Гайдай. «Ни один режиссер не терпел меня так долго», — признавался позже Светин. Он снялся в половине его фильмов, но на площадке вел себя так, будто Гайдай дебютант, а он — мэтр. Будучи совсем «зеленым» в кино, Светин постоянно лез с советами. «Здесь бери меня крупно!» — командовал он оператору. «Ничего подобного! Тут надо снять мой выход издалека!» — спорил он с Гайдаем.

Леонид Иович, человек ангельского терпения, в конце концов сдавался: «Снимайте как хочет. Всё равно по-своему сделает». Получалось, по признанию самого актера, черт-те что, но иногда рождались и умные идеи. Например, трюк с прищепками на пиджаке в «Не может быть!» придумал именно Светин.

Однако этот же характер стоил ему ролей. Гайдай предлагал ему сыграть мафиози Каца в своем последнем фильме «На Дерибасовской хорошая погода…». Светин, прочитав сценарий, вскипел:

— Что вы меня держите на штампованных репликах?! В прошлом фильме я говорил «Надо прощаться», а тут — «Надо сдаваться»!

— А ты бы какую реплику хотел? — спросил опешивший режиссер.

— Мне надо подумать.

Гайдай повесил трубку и с тех пор они больше не общались. Роль ушла Армену Джигарханяну, а Светин потом долго кусал локти.

Георгия Данелию Светин и вовсе довел до белого каления. На съемках «Афони» в Ярославле режиссер попросил актера задержаться всего на пару часов, чтобы доснять небольшой эпизод. Но Светин уперся: его ждали на ленинградском телевидении: «Я не могу, у меня дела!».

Данелия вспылил, послал его к черту и выгнал со съемок. В итоге персонаж Светина, шофер Воронцов, говорит в фильме чужим голосом — озвучивать строптивца пригласили другого актера.

Светин часто обижался. На режиссеров и на коллег. Мечтал сыграть Швейка или трагикомическую роль уровня Чаплина в «Огнях большого города», а ему предлагали лишь эпизоды, где нужно было смешно падать или за кем-то бегать.

С возрастом здоровье начало подводить, но Светин относился к этому так же, как ко всему в жизни — с юмором. Когда ему потребовалась сложная операция на сердце — шунтирование, деньги на которую собирали всем миром, он даже на операционном столе умудрился устроить представление.

В израильской клинике анестезиолог, пытаясь успокоить знаменитого пациента, начала заговаривать ему зубы: «Ой, Михаил Семенович, я вас так люблю! Какие у вас прекрасные фильмы…». Светин понимал: его внимание пытаются усыпить, чтобы начать резать. От ужаса он решил, что нужно как можно скорее уснуть. Он схватил маску, прижал её к лицу и начал жадно, со свистом вдыхать.

Врачи пытались его остановить, но Светин вцепился в маску мертвой хваткой, думая, что это наркоз. А это был… чистый кислород. Хирурги потом признавались, что долго не могли начать операцию — смеялись до слёз.

После операции врачи прописали ему особую диету и режим. Светин кивнул головой, но по ночам, когда жена засыпала, крался к холодильнику. «Я же киевлянин! Без сала мне не жить!» — жаловался он на свою диету. Режим дня он тоже соблюдал так, как ему было удобно. Жена Бронислава ложилась в одиннадцать вечера, а Михаил бодрствовал до четырех утра.

В эти ночные часы он висел на телефоне. Его главным собеседником в последние годы стал коллега по театру Михаил Разумовский. Они могли говорить часами. Светин, которого публика считала позитивным человеком, в этих разговорах раскрывался совсем с другой стороны. «Я мечтаю играть великие роли, — признавался он. — Мне надоело быть для всех клоуном».

В Театре комедии имени Акимова Светин прослужил тридцать пять лет. И до самого конца, даже разменяв девятый десяток, он выбегал на сцену, прыгал, танцевал и падал так, что зал замирал: «Сколько ему лет? Неужели восемьдесят?».

В последний раз Михаил Светин вышел к зрителю 15 августа 2015 года. Играл в «Свадьбе Кречинского». Он отыграл блестяще, как всегда, собрал свои аплодисменты и уехал на дачу. Там его и настиг инсульт. Пятнадцать дней врачи боролись за его жизнь, он находился, как говорят, между небом и землей, но спасти его не удалось. 30 августа его не стало.

За пару дней до инсульта, Светин гулял с Разумовским и они зашли в торговый центр. Навстречу шла семья с маленьким ребенком, который только-только научился ходить. Метров за двадцать малыш вдруг замер как вкопанный и уставился на старого артиста. Светин тоже остановился. Мальчик, отпустив руку мамы, уверенно, переваливаясь с ноги на ногу, пошёл к нему.

Приблизившись вплотную, задрал голову и молча смотрел на Светина. А Светин, серьезно и без улыбки, смотрел на него. Эта немая сцена длилась секунд пятнадцать. Вокруг толкались люди, из магазинов звучала музыка, а они стояли друг напротив друга — маленький человек, только начинающий жизнь, и «маленький человек», её заканчивающий. Будто бы они общались взглядом. И будто бы прекрасно понимали друг друга.