Стареющий и уже очень больной Ефремов поставил «Трех сестер». Ослепительной, надрывной Елене Майровой доверил роли Маши. Актриса репетировала исступленно, до кровавых мозолей на душе. А за день до премьеры ей кто-то позвонил и злорадно сообщил:

— Все, Ленка, завтра без тебя играем. Тебя сняли с роли…

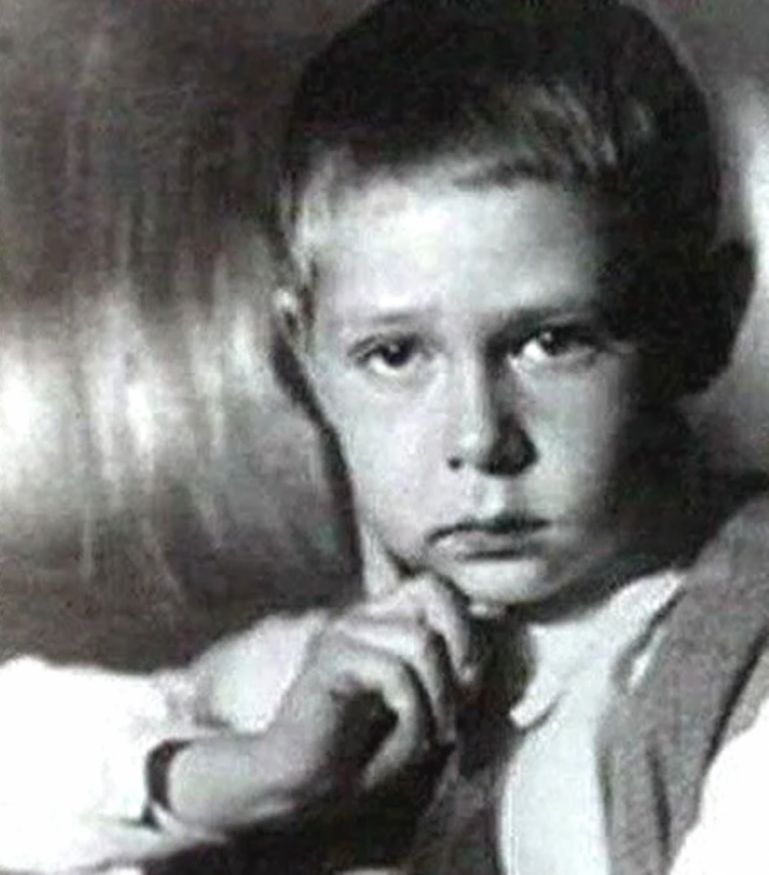

Олег Ефремов родился в московской коммуналке, но первые годы жизни прошли в совершенно иной реальности. Его отец, Николай Иванович, занимал ответственную должность в системе ГУВЖД, обеспечивая работу печально известных северных строек в Воркуте.

Мать Анна Дмитриевна очень старалась создать в доме уют, но суровая атмосфера лагерного края неизбежно влияла на мальчика.

Маленький Олежка, как его называли дома, находил себе компанию среди… заключенных, строивших железную дорогу. Для ребенка это были просто «дяденьки», которые рассказывали удивительные истории. А вот в глазах родителей сын рисковал превратиться в «домушника», так велико было влияние зэков на впечатлительного мальчишку. Поэтому совсем скоро Ефремов-старший перевез семью обратно в Москву.

Вопреки расхожему мнению, в детстве Олег вовсе не грезил о театре. Его первый творческий опыт выглядел скорее случайной авантюрой. В школьные годы он неожиданно увлекся кукольным театром. С присущей ему предприимчивостью подросток раздобыл где-то ширму, уговорил местного художника оформить декорации, адаптировал пьесу, которую нашел в журнале, и собрал труппу из соседских ребятишек.

Свой первый (и как оказалось, последний) спектакль юный режиссер представил на школьном вечере. Но вместо оваций получил жестокий урок. Зрители начали расходиться прямо во время представления. Этот провал стал для впечатлительного подростка настоящей драмой.

Собрав «труппу» после провала, 14-летний Ефремов заявил с непоколебимой уверенностью:

— Театр я закрываю. Но они обо мне еще услышат!

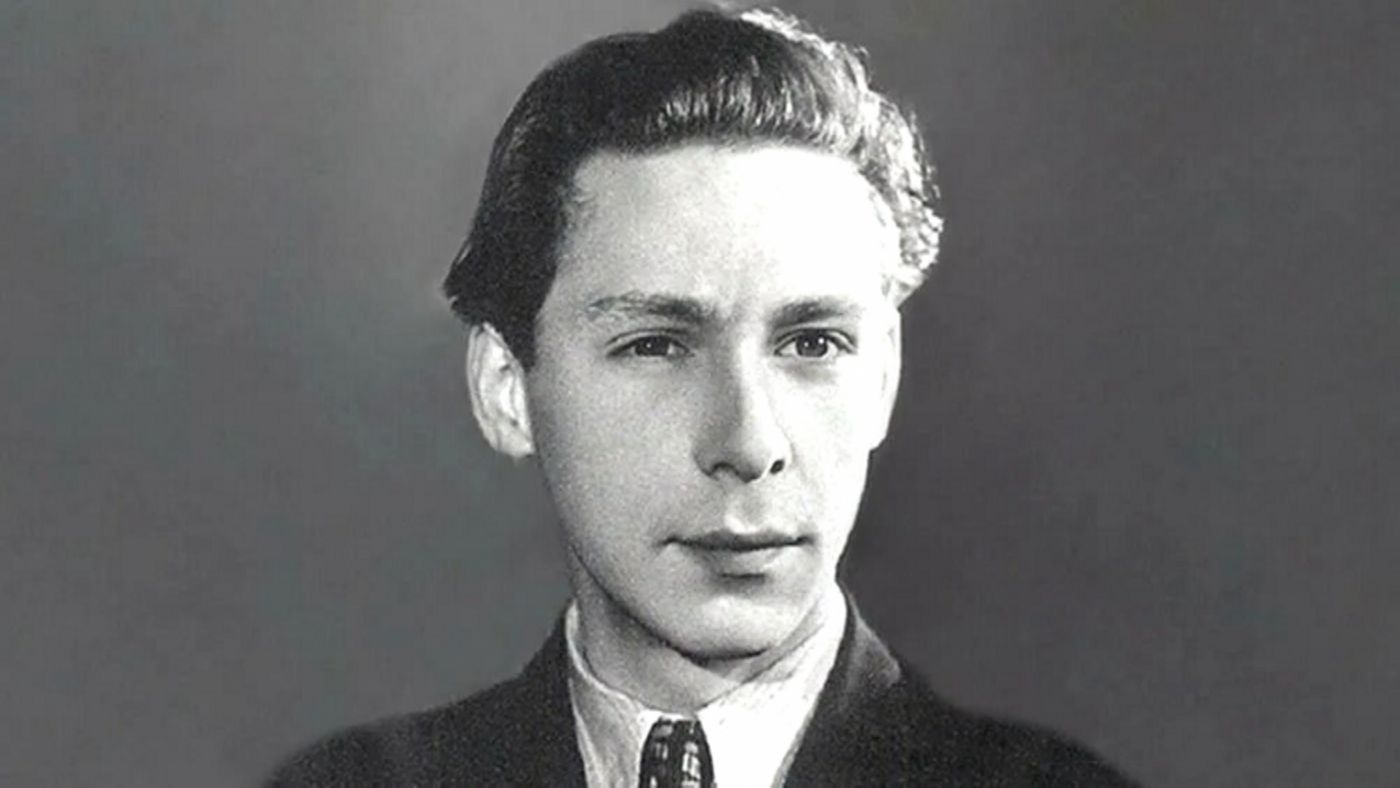

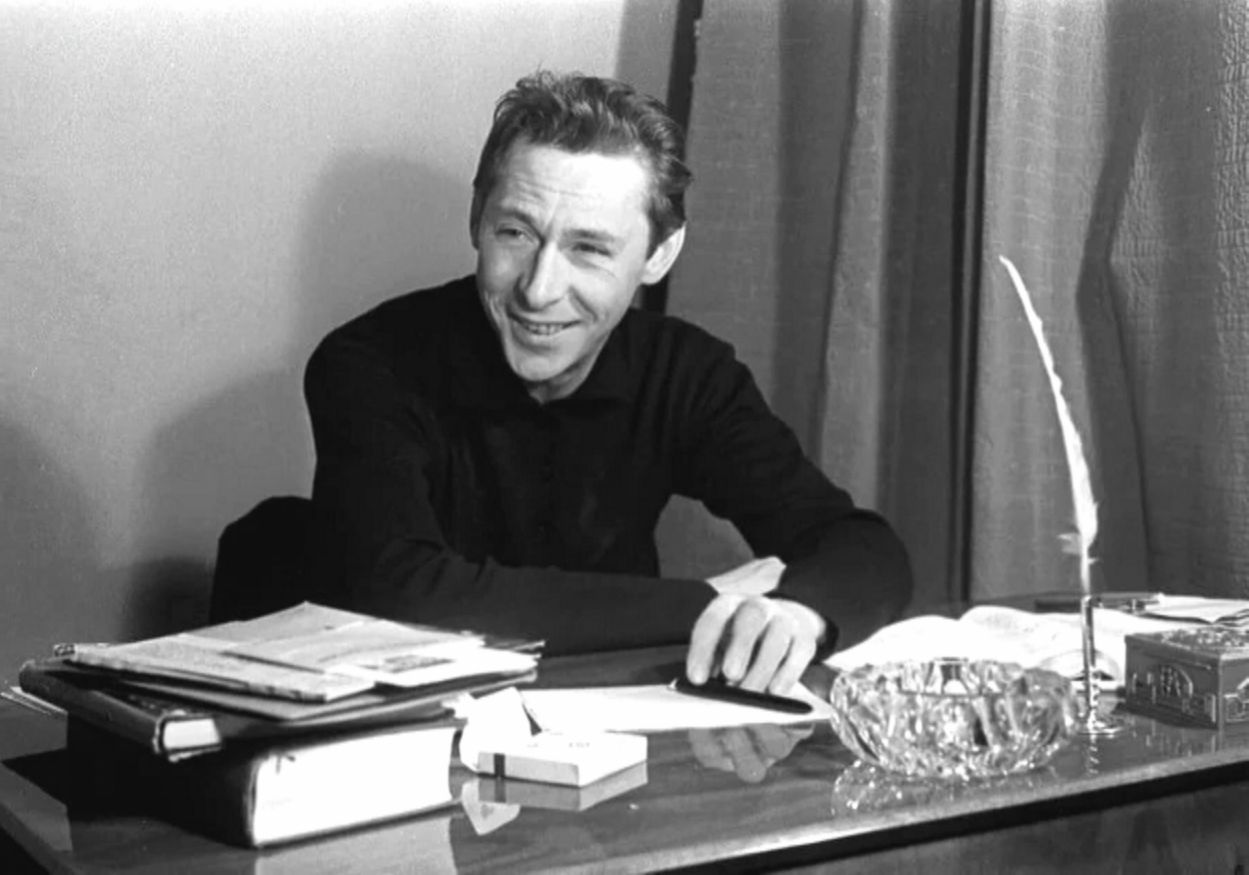

Сразу после войны Ефремов поступил на актерское отделение школы-студии МХАТ. А чтобы выделиться среди сотен абитуриентов, радикально побрился. Худой, невероятно высокий, в нелепо сидящем чужом костюме, он читал перед комиссией пушкинские строки с такой страстью, что педагоги даже не сразу определили гений перед ними или сумасшедший. Но равнодушным не остался никто.

Сам Олег до последнего не верил, что прошел жесточайший конкурс. Шутка ли, пятьсот человек на место!

Ефремов боготворил МХАТ, растворяясь в учебе без остатка. Его дарование проявилось столь ярко, что студента допустили на мхатовские подмостки раньше срока. Случай по тем временам исключительный. Вместе с группой близких по духу сокурсников он даже связал себя клятвой верности театральному искусству и заветам Станиславского — обету, которому оставался верен до последнего вздоха.

Но после блестящего окончания студии лучший студент курса получил жестокий отказ. Прима МХАТа Алла Тарасова заявила:

— Зачем нам два одинаковых актера? Они ведь так похожи: Ефремов и Покровский. Я голосую за второго.

В тот день униженный и оскорбленный, Ефремов записал в дневнике:

— Я вернусь сюда. Но уже в другом качестве.

В 1949 году Олег принял приглашение в Центральный детский театр, где за несколько лет сыграл более двадцати ролей, став настоящей звездой детской сцены. Именно здесь раскрылся его режиссерский талант. Постановка музыкального спектакля «Димка-невидимка» принесла ему первую славу как театральному новатору.

А еще через семь лет смог вернуться в стены родного МХАТа, собрав вокруг себя блестящую плеяду выпускников: Евгения Евстигнеева, Галину Волчек, Игоря Квашу, Лидию Толмачеву и Олега Табакова. На базе театра была создана «Студия молодых актеров» — творческое объединение, ставшее предтечей легендарного «Современника».

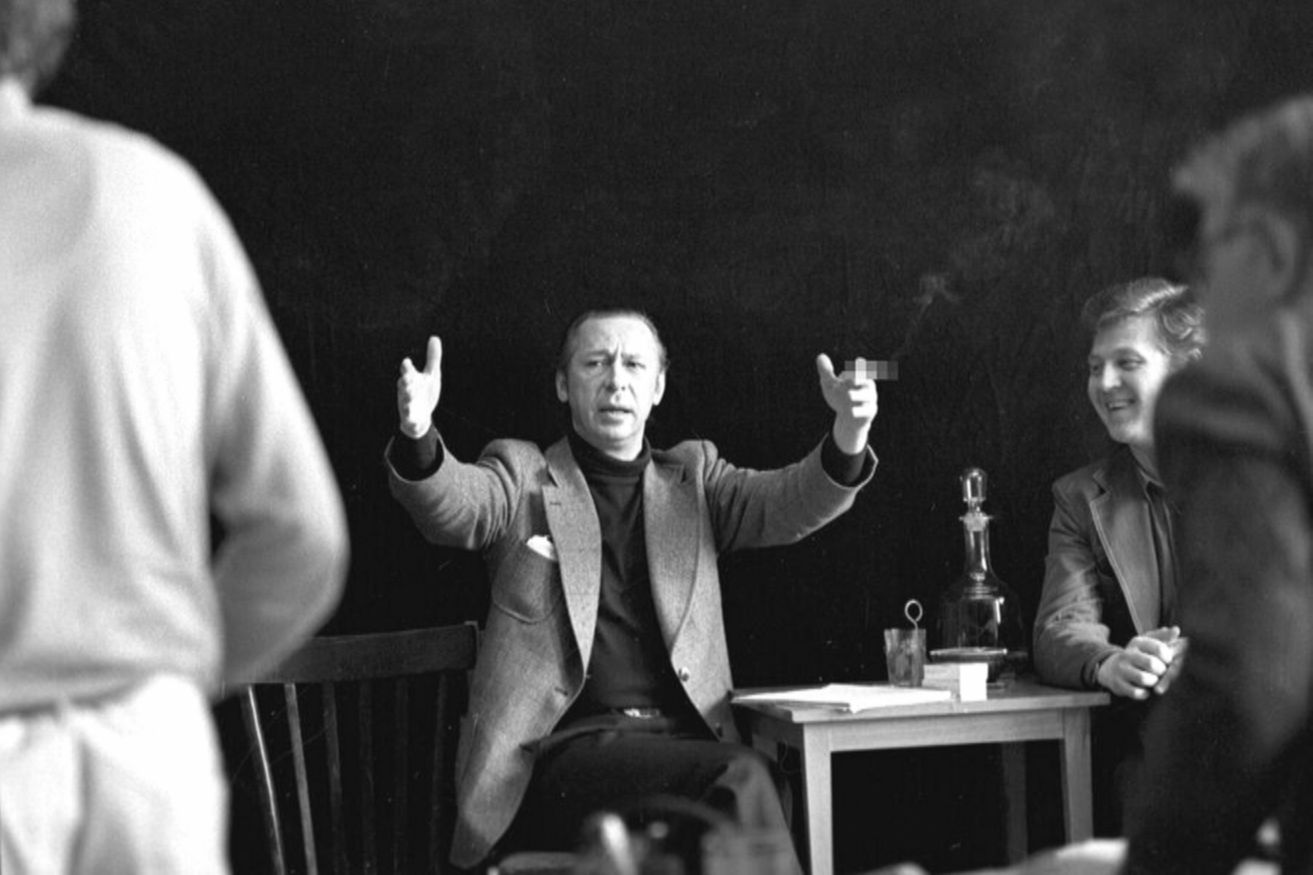

Молодые, дерзкие, преданные системе Станиславского, но жаждущие нового слова в искусстве, они создали театр, который ломал традиционные представления о репертуаре. Но начинали буквально с нуля: без сцены, декораций и даже постоянного реквизита.

Молодая труппа Ефремова, которую он с теплой иронией называл «компашкой», репетировала где придется, а играла на чужих подмостках. Но именно эта «бесприютность» сплотила их еще сильнее.

Дебютной постановкой стала пронзительная история о войне, любви и предательстве Виктора Розова «Вечно живые». Зрители, привыкшие к парадному советскому театру, увидели в ней себя и, когда занавес опустился, долго аплодировали стоя.

—Браво!- кричали они, а молодые актеры, потрясенные таким приемом, плакали за кулисами.

Это был не просто успех — революция!

Пять лет кочевой жизни завершились в 1961, когда «Современник» получил постоянную прописку в старинном особняке на Чистых прудах. Театр мгновенно стал местом паломничества московской интеллигенции. Билеты исчезали из касс моментально, создавая ажиотаж, сравнимый разве что с дефицитными товарными очередями тех лет.

В зрительном зале можно было увидеть весь цвет эпохи оттепели: рядом с обычными театралами сидели Евтушенко с Вознесенским, художники-нонконформисты, философы-вольнодумцы и те, кого позже назовут диссидентами. Для них «Современник» стал не просто театром, а живым пространством свободы, где на языке искусства говорилось то, о чем молчали газеты.

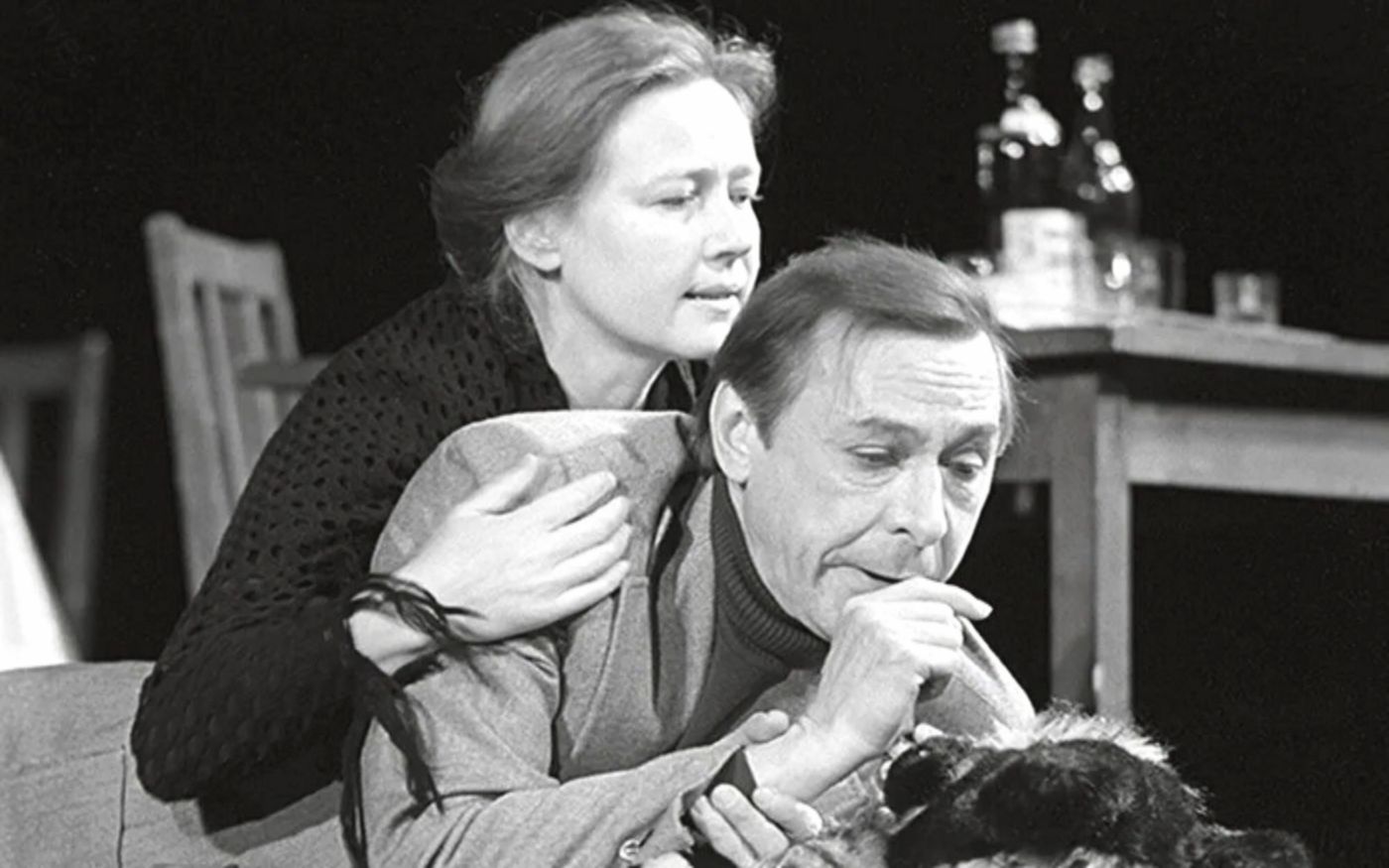

Особый дух царил и за кулисами. Ефремов создал не просто труппу, а творческую коммуну, где каждый спектакль рождался в жарких спорах и совместных поисках.

В 1970 году мхатовские ветераны, чей театр переживал творческий кризис, обратились к Ефремову с предложением возглавить МХАТ. Даже министр культуры Фурцева, обычно скептически относившаяся к новаторам, поддержала это назначение.

Сбылись слова, которые молодой Олег записал в дневнике. Но это решение далось ему тяжело. Коллектив «Современника» был шокирован поступком учителя, называя за глаза предателем, хотя сам режиссер искренне верил, что лучшие ученики последуют за ним.

Лишь горстка актеров решилась на этот шаг. Сначала всего пять человек, к которым позже присоединились Евгений Евстигнеев, Андрей Мягков с Анастасией Вознесенской, Татьяна Лаврова, Анастасия Вертинская и Петр Щербаков.

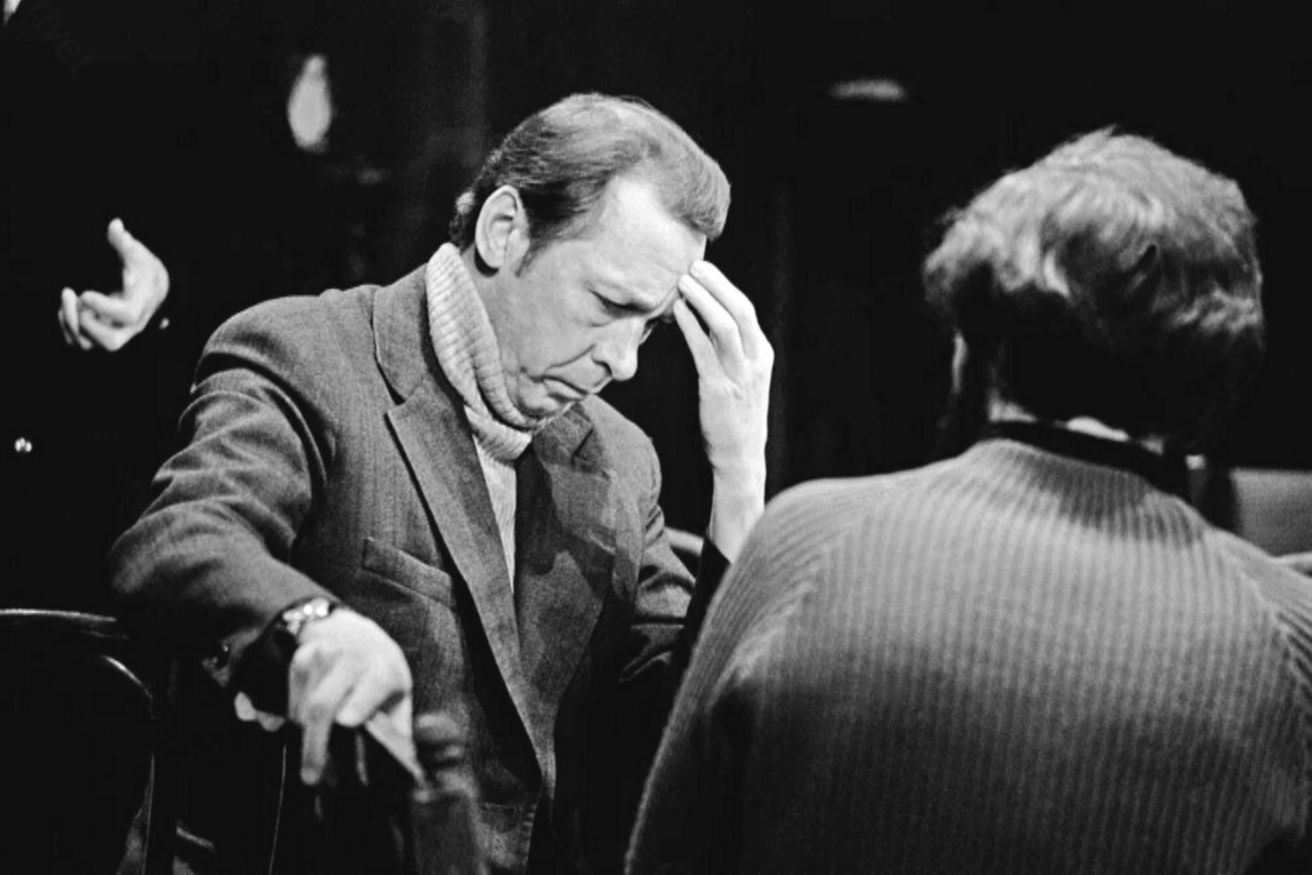

Ефремов не собирался сдаваться. Его любимый МХАТ лежал в руинах: разношерстная труппа, пыльный репертуар, сцена, помнящая лучшие времена. Казалось, театр выдохся. Но он верил в чудо.

Первым делом пригласил в труппу всех бунтарей и гениев: Иннокентия Смоктуновского, Александра Калягина, Татьяну Доронину … В классику вдохнул новую жизнь, будто сдирая с нее слои старых смыслов. А потом пошел еще дальше: выпустил на сцену полузапрещенных: Виктора Розова, Александра Гельмана и Романа Виктюка.

Зрители вернулись. Но едва МХАТ ожил, в дверь постучалась новая угроза.

Труппа, которую Олег когда-то собирал по крупицам, разрослась до невероятных размеров. Но сцена не резиновая. Каждый вечер занавес поднимался лишь для избранных, а остальные простаивали в тени, как невостребованный реквизит.

Молодые артисты, которых когда-то с восторгом принимали, теперь ловили на себе снисходительные взгляды:

— Подожди своего часа… если доживешь.

В театральном буфете за столиками формировались оппозиционные кружки. Кто-то тихо ненавидел, кто-то открыто саботировал репетиции. Особо отчаянные начинали «болеть» именно в дни премьер.

Словно в дурном повторении истории МХАТ разорвали на части. Доронина уводила за собой половину труппы. Громко, с пафосом, с претензией на истинное наследие Станиславского.

Ефремов остался с пустующими гримерками и репертуаром, который таял на глазах. Современная драматургия иссякла, и тогда Олег Николаевич бросился в классику, как в последнее убежище: чеховские вишневые сады, чайки, шекспировские страсти. Но даже они не могли склеить распавшийся мир.

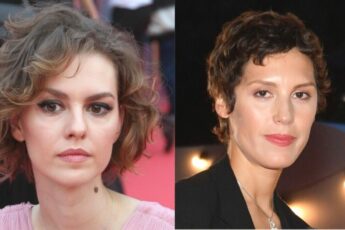

Спустя несколько лет после раздела Ефремов остался фактически в одиночестве. Скончался Евстигнеев, не стало Смоктуновского. А потом погибла Майорова. Яркая, неистовая Лена, его последняя муза, умерла абсурдно, страшно, на пике славы. После этого Олег Николаевич будто сломался…

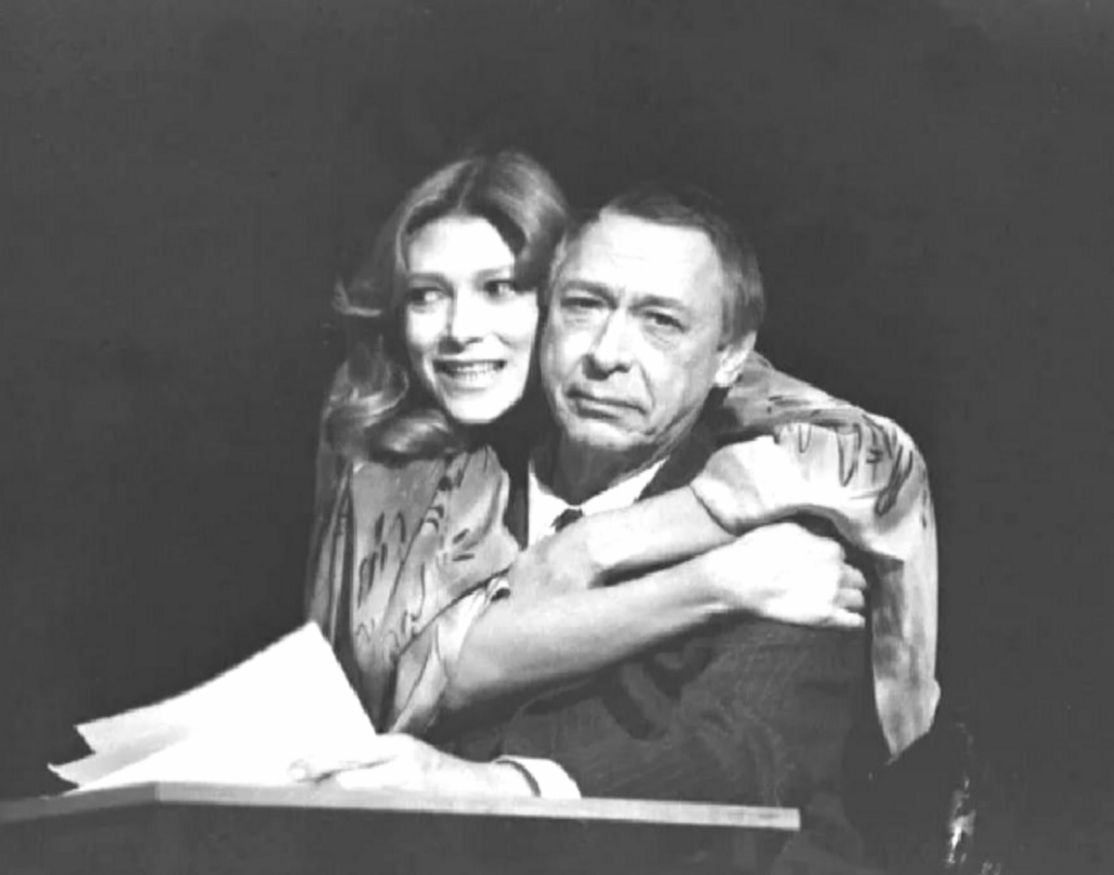

Ходили слухи, что Майорова была последней его любовью. Стареющий и уже очень больной мэтр поставил «Трех сестер». Ослепительной, надрывной Елене доверил роли Маши.

Актриса репетировала исступленно, до кровавых мозолей на душе. А за день до премьеры ей кто-то позвонил и злорадно сообщил:

— Все, Ленка, завтра без тебя играем. Тебя сняли с роли.

Она поверила. Ведь в этом безумном театре все было возможно. Весь вечер и ночь пила, а утром ей позвонил растерянный ассистент:

— Леночка, а ты где? Мы все ждем!

На сцену Майорова вышла с опухшими от слез глазами, что сделало ее Машу пронзительной до мурашек. Весь зал плакал. А когда спектакль закончился, растроганный Ефремов дрожащим голосом предложил:

— Давай будем вместе!

— Я мужа люблю,- ответила Елена.

Через полгода ее не стало. «Три сестры» так и останутся в истории театра как самая пронзительная и самая горькая постановка режиссера. Где жизнь и сцена переплелись навсегда…