Нам может казаться, что про блокаду уже давно все сказано и написано, но это совсем не так. Мы делимся с вами рассказом о жизни Веры Викторовны Соминой. Её история способна тронуть любого.

Страшное воспоминание

Уже после войны один журналист задал вопрос моей бабушке: «Какое у вас самое страшное воспоминание о блокаде?» Я была уверена, что, она расскажет про смерть сына. А она вдруг ответила: «Я получила хлеб по карточкам и делила его на мелкие порции, чтобы чаще держать его во рту.

И вот моя внучка, которой было три-четыре года, подошла к столу, дисциплинированно, строго показала на одну такую горку, и спросила: «Это – мой паек?» А после начала есть. Самое страшное, что я видела в своей жизни – это ребенок, который берет только свою норму и ест только то, на что он имеет право».

Потом мама говорила мне, что видела, как бабушка кладем мне часть хлеба из своего пайка. Мама добавляла: «Нужно было и мне отдать тебе кусочек, но я этого не могла. А бабушка – могла».

Как все началось

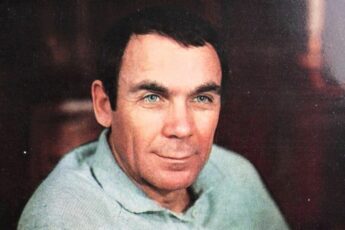

Я родилась в 1939 году в Ленинграде. Мать и отец были студентами исторического факультета Университета. Мы жили вместе с мамиными родителями и ее младшим братом Володей, очень любимым и очень важным для меня человеком. После начала война, мужчины отправились на фронт добровольцами, дома были только я, мама и бабушка.

Голод пришел сразу. В семье никогда не было никаких запасов. Бабушке пришлось менять вещи, и у нас были две карточки, по которым выдавали минимальные порции хлеба. Я помню, что много лет интересовалась у бабушки: «Почему все говорят про столярный клей, мы же не ели столярный клей?» Она отвечала: «Не ели, потому что его не было у нас».

Обстрелы, детский дом и спасение

Даже сейчас я с ужасом слышу звук сирены, хотя, когда была маленькой, самой бомбежки не боялась ни секунды. Такие же бесстрашные были мама и бабушка, мы ни разу не спускались в бомбоубежище. В один из дней в увольнение пришел мой дядя Володя и началась воздушная тревога.

Увидев, что мы никуда не собираемся, он взял меня на руки: «А ну, марш все в бомбоубежище! Что вы делаете? Сами такие и у вас ребенок такой». Мама отвечала: «Интересно, если бы ты на фронте так боялся бомбежки!» – «На фронте я вооружен, я с ними воюю, а вы что? Быстро идите».

Это был единственный раз, когда мы спустились, – и в этот же день бомба попала в нашу квартиру. Это было чудо – Володя пришел и нас спас.

После того как квартиру разбомбили, а продуктовые карточки бабушки растащили, у нас начался настоящий голод. Бабушка попала в госпиталь, она умирала. Дядю Володю позвали, чтобы он пришел попрощаться. И он пришел.

Позже он рассказал, что зрелище было жутким: стена, у которой бабушка лежала была почти полностью покрыта льдом. Сама она уже ничего не понимала, ничего не видела. Тогда дядя начал с ней прощаться и заплакал, встал на колени, целовал руки. А она пришла в себя. И не умерла.

Бабушка еще находилась в больнице, когда мама почувствовала, что тоже сдает. Нужно было срочно найти мне место. Тогда она отправилась на улицу Марата к друзьям, у которых, она знала, не такая тяжелая ситуация. Но там сказали, что не могут взять на себя ответственность, не могут оставить ребенка. И мы вернулись домой.

Только вошли в парадную, как мама упала. Для меня это был такой шок, что с того момента все события я помню очень отчетливо. Мне было почти 3 года. Тут же появились люди, среди них военный, маму положили на носилки и унесли. А этот военный взял меня на руки и отнес в детский дом.

Я прекрасно помню первую ночь. В то время в Ленинграде на улице была страшная темень. В детском доме тоже было темно. Меня отвели в какую-то большую комнату и сказали: «Ты не бойся, здесь много детей, вот на кроватках все спят.

А для твоей кровати места нет, только под столом». Я помню эту ночь под столом. И этот жуткий холод, он у меня сидит где-то глубоко и не проходит до сих пор. Голод я почему-то не помню, только бесконечный холод.

Потом через какое-то время бабушку выписали из госпиталя и нашла меня. Вид у нее был отвратный: седые волосы, костыли, распухшее лицо. Почти все люди от дистрофии не худели, а только распухали. Очень немногие были такие ходячие скелеты.

И вот она жутко-жутко старой такой пришла, а ведь ей было немногим больше 40 лет. Но я была очень счастлива, и мы с ней пошли домой. Брести – так ленинградская поэтесса Ольга Берггольц описывала себя, она «добрела» куда-то, не дошла. Это была отличительная блокадная походка, стариковская, шаркающая.

Смерть Володи

Володя умер в 1944 году в январе. Бабушка была уверена, что это случилось 15 января в ее день рождения, и скорее всего, так оно и было. Он вел солдат на высоту, с которой немцы вели корректировку огня на город. И все потом помнили, что после 15 января замолчали орудия, в Ленинграде стало тихо. Бомбежки еще были, а вот обстрелов уже нет.

Горе в семье было настолько сильным, что даже не отмечали снятие блокады 27 января, и больше никогда не отмечали бабушкин день рождения. Впрочем, день снятия блокады в Ленинграде не праздновали очень долго, до самой перестройки.

В связи с Володиной смертью случилось два важных для моей жизни события. У мамы почему-то был ужас перед тем, что Володя не дожил до своего двадцатилетия, что он такой юный, такой смелый погиб, и никто не будет о нем помнить, не будет о нем плакать, кроме нас.

Она сказала об этом политруку Володи, с которым общалась. Он ответил: «Мы тоже думали об этом, надо, чтобы кто-то написал о Володе. Найди хорошего журналиста».

Мама ответила: «Никаких журналистов я не знаю, я знаю только поэта Ольгу Берггольц, которая говорит по радио». Каждый знал ее голос, ее стихи, она, как сейчас бы сказали, была культовой фигурой в Ленинграде. Политрук сказал: «Ну она не станет писать, но ты попробуй». Они написали обращение от 45-ой дивизии, мама взяла его и пошла к Берггольц, адрес которой узнала.

Ольга Федоровна спросила посетительницу: «Чего вы, девочка, хотите?» Мама рассказала ей всю историю. Та запротестовала: «Нет-нет, что вы! И потом, я же его не знала! Мой муж умер в начале 42 года, и я о нем до сих пор ничего, ни одной строчки о его смерти не написала!» А потом попросила: «Ну, покажите мне его фотографию». И мама ей показала…

Вот что пишет Ольга Федоровна Берггольц в поэме «Памяти защитников”:

“Стараясь быть суровой, как большие, Она портрет из сумочки достала: — Вот мальчик наш, Мой младший брат Володя… — И я безмолвно ахнула: с портрета глядели на меня твои глаза. Не те, уже обугленные смертью, Не те, безумья полные и муки, Но те, которыми глядел мне в сердце В дни юности, тринадцать лет назад.”

Она посмотрела на эту фотографию и ответила: «Вы не понимаете, что вы мне предлагаете. Ведь это глаза моего мужа». У нее постоянно на столе была эта фотография, и я правда видела, что у них одни глаза. Они были люди из разных слоев, разных семей, просто непонятно, как, но человеческая общность безгранична…

Она не знала этого, конечно. Она просила только: — Напишите Не для того, чтобы его прославить, Но чтоб над ним могли чужие плакать со мной и мамой — точно о родном… Она, чужая девочка, не знала, какое сердцу предложила бремя, – ведь до сих пор еще за это время я реквием тебе — тебе! — не написала…

У поэмы есть сноска: «Написана по просьбе ленинградской девушки Нины Нониной о брате ее, двадцатилетнем гвардейце Владимире Нонине, павшем смертью храбрых в январе 1944 года».