Она входила в зал не как актриса — как человек, которому нечего больше терять. Свет падал на неё тускло, будто сцена стеснялась прежней славы, и только глаза — усталые, живые, слишком честные — всё ещё помнили аплодисменты.

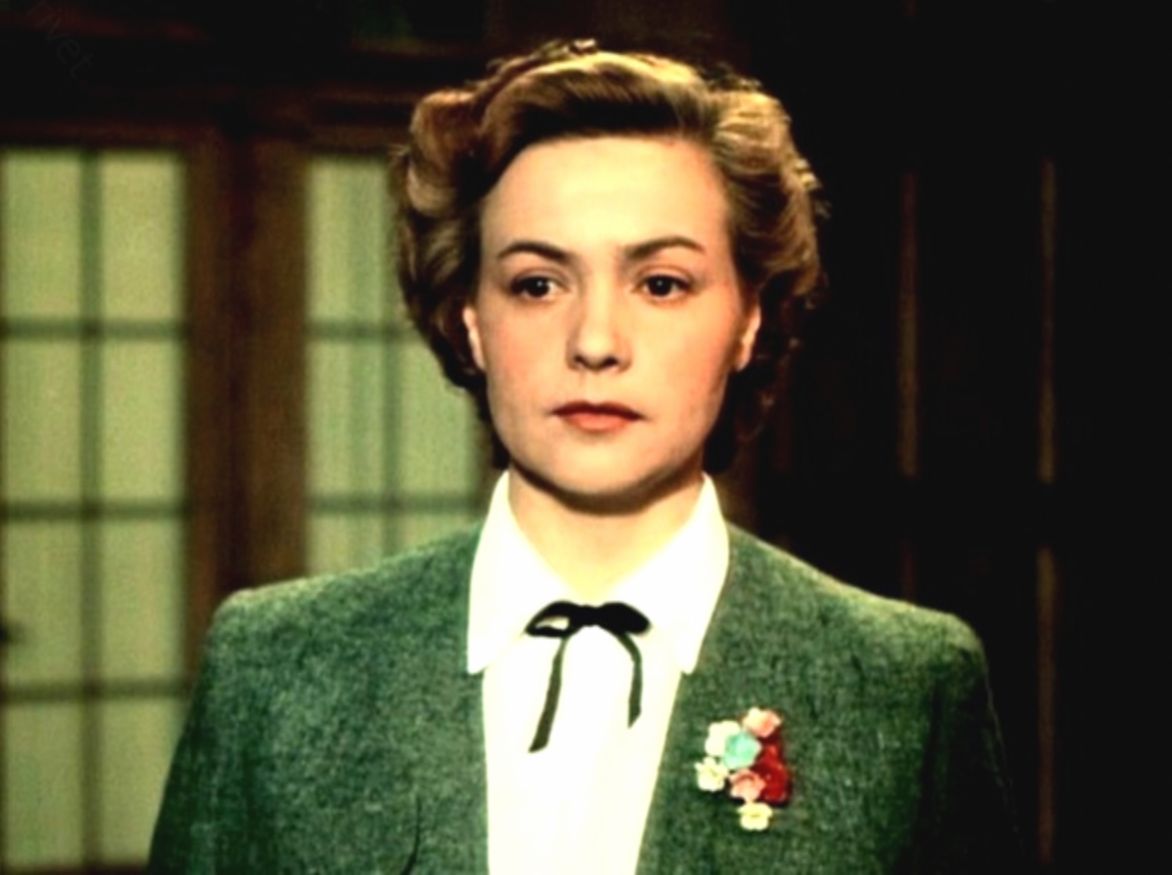

Лилия Олимпиевна Гриценко. Когда-то — любимая, цитируемая, красивая. Потом — забытая. Это имя сейчас почти не звучит, хотя в середине прошлого века её знали все, кто ходил в театр не ради моды, а ради искусства.

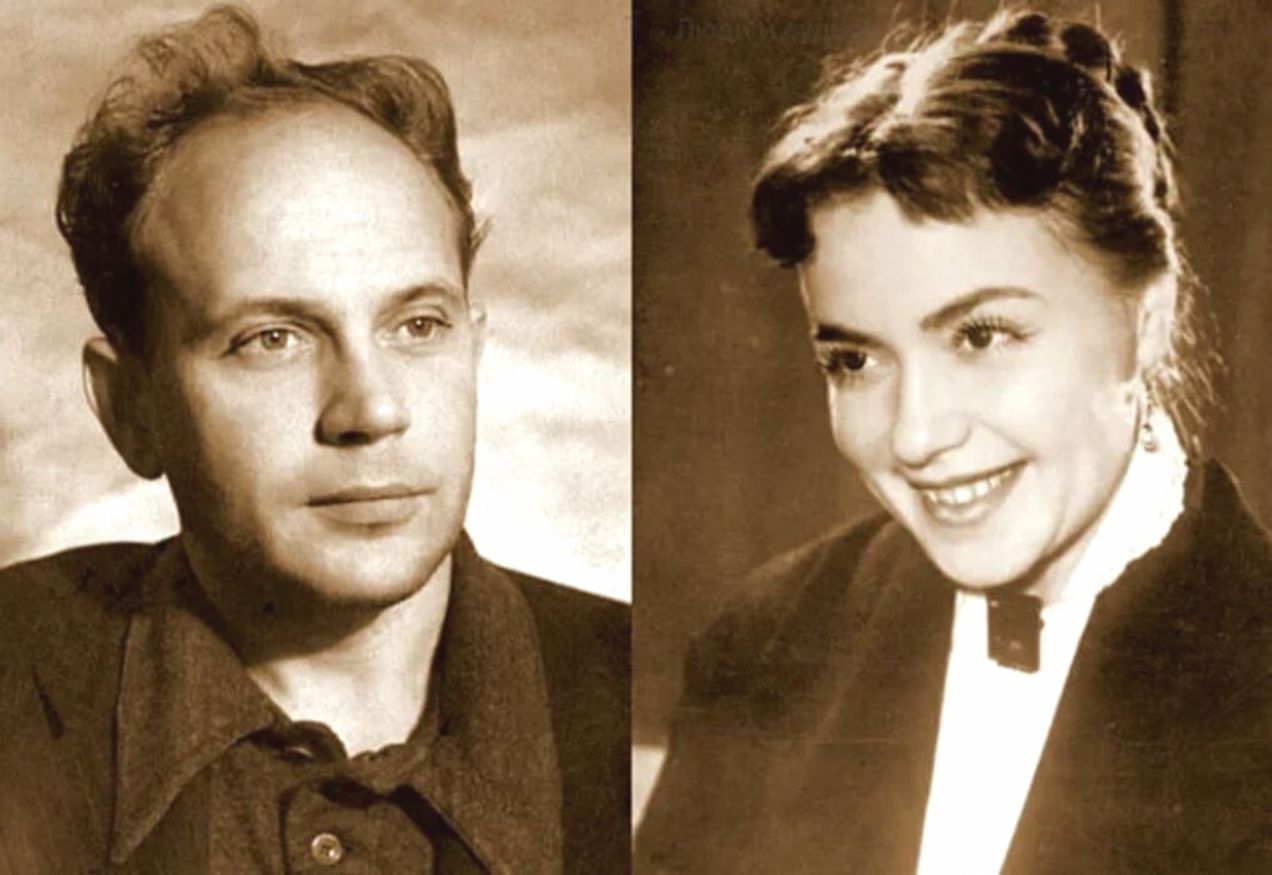

Она была младшей сестрой Николая Гриценко — того самого, кто заставлял зрителей плакать одним взглядом. Двое детей из одной семьи, два таланта, два одиночества. Их биографии будто шли параллельно, только без финала в радости. Они оба взлетели высоко, но падали молча — без жалобы, без публики, без прощальных интервью. Никто не аплодировал в тот момент, когда в их жизни гас свет.

Лиля не мечтала о сцене. У неё были другие чертежи — дома, линии, архитектура. Казалось, она строит путь к спокойной, надёжной жизни, пока судьба не вмешалась с характерным московским куражом: первое место на Олимпиаде по художественной самодеятельности — и билет в Большой театр. Она не просила этой дороги, но пошла по ней с тем же упрямством, с каким позже будет возвращаться после поражений.

В Москве она училась петь, двигаться, быть другой. Музыкальность у неё была от природы — даже в речи звучала какая-то нота, немного грустная, немного зовущая. Через пару лет она оставила вокал ради драмы — поступила в студию при театре имени Станиславского. Тогда ещё никто не понимал, что там зародится не просто карьера, а зависимость сильнее алкоголя, любви и признания — зависимость от сцены.

Её заметили быстро. Не за громкость, не за красоту — за внутренний жар. Она не играла, она горела. Молодой режиссёр Борис Равенских, ещё не знаменитый, но уже опасно талантливый, влюбился в неё — сначала в героиню, потом в женщину.

И сделал то, что режиссёры делают редко: он построил вокруг неё театр. Лилия стала его музой, тенью, вдохновением. Роли писались под неё, декорации — под её жест. Она блистала, а он сиял рядом — и все думали, что это и есть идеальный союз творческих людей.

Но счастье в театре всегда короткое. Там слишком много света, и под ним не выживают чувства. Публика видела только бенефисы и аншлаги, а за кулисами всё трещало от напряжения. Равенских мог кричать, унижать, даже ударить — а она молчала.

«Бьёт — значит любит» — слова, от которых веет холодом сороковых годов, когда женщины ещё верили в такую логику. Она не спорила. Просто вставала на сцену и играла, как будто всё это — тоже часть роли.

Когда в театре появилась новая звезда — Вера Васильева, — Лилия поняла, что её пьедестал покачнулся. Борис снова влюбился. Он был из тех, кто не умеет быть одному: новые героини сменяли старых с точностью репетиций. Лилия ждала, надеялась, что всё вернётся. Она мечтала о ребёнке, верила, что материнство спасёт от пустоты. Но врачи лишь качали головой. И где-то между любовью, надеждой и виной она осталась одна.

А одиночество — опасный собеседник для актрисы. Оно шепчет тихо, но настойчиво. Лилия стала чаще оставаться после спектаклей, где наливают «для настроения», потом «чтобы не грустить», потом просто «чтобы уснуть». Так в её жизни появилась привычка, которая не требовала публики — только тишины и рюмки.

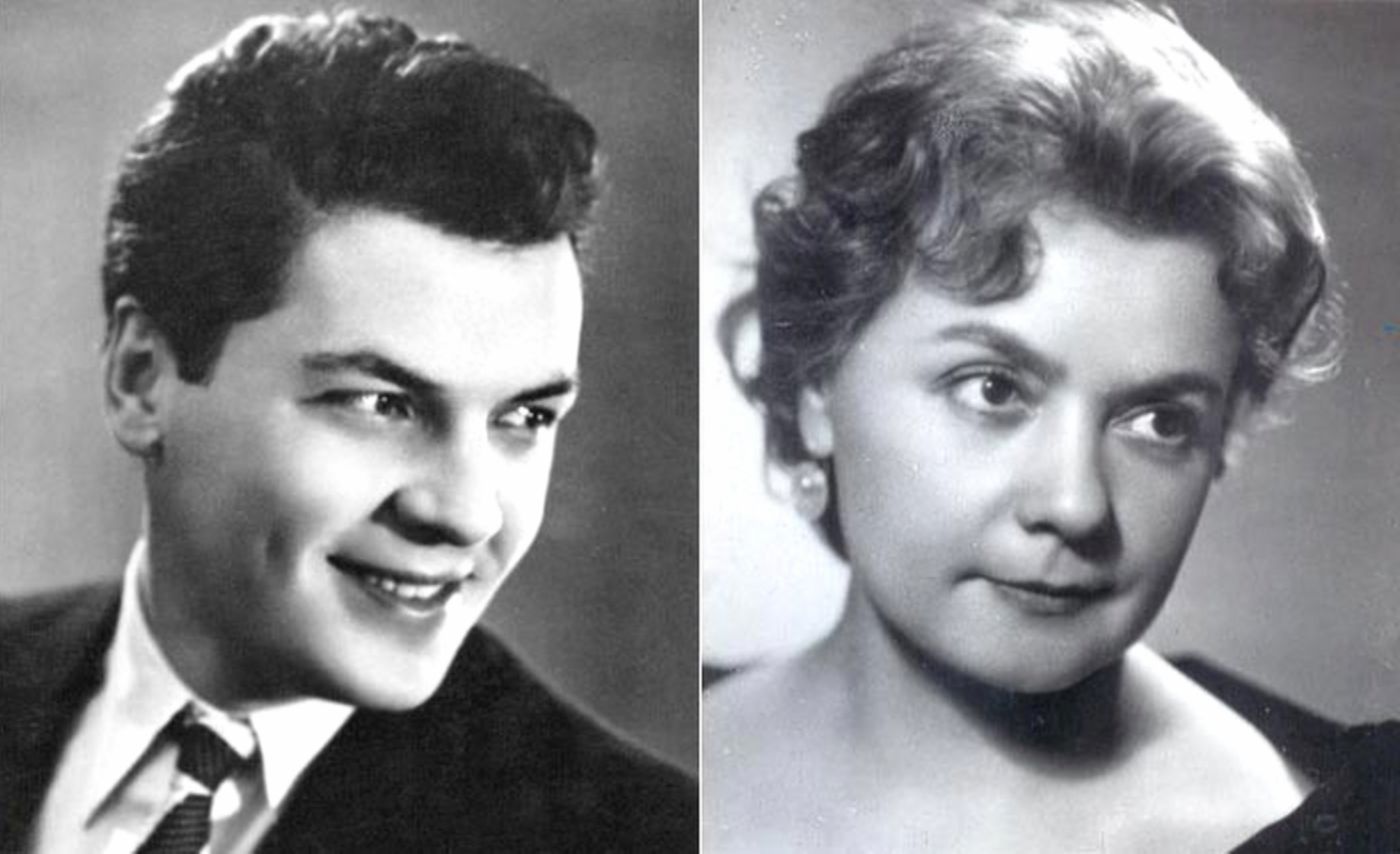

Он был моложе на четырнадцать лет — красивый, дерзкий, ещё не обожжённый ни славой, ни усталостью. Александр Шворин вошёл в её жизнь, как свежий ветер в запертую комнату. Лилия снова почувствовала себя живой — не как артистка, а как женщина, которую смотрят не из зала, а в упор, без грима и аплодисментов. Казалось, вот оно — второе дыхание, не карьеры, а сердца.

Она решилась на то, чего боялась всю жизнь: подала на развод. Это был жест отчаяния и свободы одновременно. В театральных кулуарах зашептались громче, чем на премьерах: «Гриценко бросила Равенских ради мальчишки!» Для неё это не было побегом — скорее прыжком с моста, без гарантии, что под водой не камни.

Борис, оскорблённый и униженный, ответил так, как умеют люди власти — без слов, но жёстко. После развода он просто не продлил ей контракт. Труппу собрали, объявили приказ — и в один день Лилия оказалась за воротами театра, который был её домом. Без сцены, без мужа, без права вернуться.

Поначалу она держалась. Говорила знакомым, что всё в порядке, снималась в кино, улыбалась на съёмках. Но съёмки — не жизнь. У актёра, привыкшего к репетициям, к шуму, к публике, свободное время превращается в пытку. «Пустое время» — так она это называла. А пустоту человек редко заполняет светом.

Бутылка стала другом, а одиночество — декорацией. Шворин, молодой, успешный, стал реже заходить. Он репетировал, строил карьеру, знакомился с другими женщинами. И однажды сказал прямо: «Я ухожу». Без паузы, без драмы. Просто — уходит.

Тот день для неё стал настоящей точкой. Она не плакала, не умоляла. Села в кресло, как после неудавшейся премьеры, и молчала долго, пока не наступил вечер. Потом открыла бутылку, как завесу между собой и миром. С этого начался самый страшный акт её жизни — акт без зрителей.

И вдруг, через годы, руку помощи протянул тот, кого она предала. Равенских уже руководил Театром имени Пушкина — уважаемый, опытный, всё ещё сдержанный. Он знал, что Лилия тонет, и всё равно позвал. Не из жалости — скорее из ностальгии, из долга перед прошлым.

Она вернулась. Худее, бледнее, с потухшими глазами. Но когда вышла на сцену, зал замер. В её голосе была новая тишина — не от суеты, а от прожитой боли. Публика это почувствовала. Лилия снова стала востребованной. Она перестала пить, собралась, нашла ритм. Казалось, судьба решила дать ей второй шанс.

Но в театре уже было другое время. Молодые актрисы шли вперёд, публика искала новизну, а Лилия — утешение. Роли возвращались, но не слава. Она работала честно, но без того блеска, что был раньше. Так бывает, когда человек уже не играет ради признания, а просто чтобы не исчезнуть.

К семидесяти годам Лилия Олимпиевна всё ещё вставала рано — привычка актрисы не умирает. Но теперь к зеркалу подходить не хотелось. Свет в комнате был холодный, утренний, и в нём проступало всё, от чего она когда-то уходила: дрожь век, сухость губ, усталость.

Театр остался за спиной, как город, который закрылся навсегда. Ей сказали, что пришло время заслуженного отдыха — и в этих словах не было ни грамма благодарности, только формальность.

После ухода со сцены её жизнь оборвалась не физически, а внутренне. Она словно выключилась из потока. Людей вокруг становилось всё меньше. Родных не осталось: брат Николай умер давно, муж Борис — тоже. Александра Шворина она не видела уже десятилетиями.

Только стены знали, как она живёт — медленно, по расписанию: чай, радио, старая фотография в рамке. Иногда соседка стучала, предлагала помочь, но Лилия вежливо отказывалась. Она не умела быть немощной. Не умела просить.

Когда-то она блистала на афишах, теперь её фамилию не знали даже в соседнем доме. Театр забыл своих актёров быстро — как будто сцена не любит долгов. А она любила до последнего. Писала письма в театр, приносила цветы на премьеры — сидела в зале в тени, чтобы никто не узнал. Её больше не приглашали, но она не обижалась. Просто уходила первой, пока публика аплодировала другим.

С годами её мир стал маленьким, как комната в коммуналке. В ней не было ничего лишнего — пара платьев, старые программы, фотографии, бутылочка духов, давно выдохшихся. Иногда она пела, тихо, под нос, будто проверяя, остался ли голос. Голос оставался — но уже не для сцены, а для памяти.

Соседи потом рассказывали, что в последние месяцы Лилия избегала всех. Дверь открывала не сразу, глаза прятала. В её квартире не горел свет. Когда запах за стеной стал невыносимым, вызвали участкового. Дверь вскрыли — она лежала на полу, рядом упали очки, а на столе стояла чашка с холодным чаем. Телевизор шипел пустым экраном. Так закончилась история женщины, которую когда-то называли «московской Джульеттой».

В газетах не написали ни строчки. Ни одной. Ни о её смерти, ни о жизни. Только спустя годы кто-то случайно вспомнил фамилию: «Гриценко… подожди, это сестра того самого Николая?» Да, сестра. Но в чём-то — сильнее его. Потому что она жила без восторгов, без признаний, без гарантий.

Лилия Олимпиевна не просила славы, но её жизнь оказалась театром — с первой роли до последней паузы. Она проиграла всё, кроме достоинства. И в этом — её главный монолог.

Вы бы выбрали славу без любви или любовь без сцены?