Он не был из тех, кто родился под софитами. В его жизни не было громких театральных школ, модных наставников и блестящих дебютов. Валентин Зубков пришёл в кино из мира бетона и строительных расчётов, где вместо репетиций — лопаты и смета, а вместо фанатичных зрителей — люди, строящие послевоенную страну.

Казалось бы, что общего между молодым техником и будущим актёром, которого будут узнавать по фильму «Над Тиссой»? Всё. Потому что в нём с самого начала жила та странная честность, что не нуждается в словах и аплодисментах.

Он не был актёром по образованию — но и зрители, и режиссёры любили его не за технику. Его любили за лицо, в котором жили простота и боль, доверие и усталость, — за правду, не сыгранную, а вынесенную из жизни.

Трудно сказать, в какой момент в этом человеке родился артист. Возможно, тогда, когда девятнадцатилетний парень, мечтавший строить города, надел военную форму и отправился на фронт добровольцем. Он хотел не славы, а участия. Но судьба распорядилась иначе.

Армавирская лётная школа — короткий эпизод, почти случайность. Потом фронт, туберкулёз, госпиталь, и впервые — чувство, что жизнь может закончиться раньше, чем начнётся. Он тогда не знал, что болезнь станет не приговором, а разворотом. Потому что человек, у которого отняли небо, вынужден искать другое пространство — на земле. Там, где живёт боль и вдохновение, где можно говорить не словами, а взглядом.

Зубков пережил депрессию, почти шагнул в пропасть — но выжил. Вернулся к работе, включился в самодеятельность. Казалось бы, типичная история фронтовика, которому нужно чем-то занять руки, чтобы не думать.

Но именно там, на сцене клубов и Домов культуры, впервые проявился тот магнитизм, о котором позже будут говорить режиссёры. Его голос звучал просто, без выученной интонации; он пел, рисовал, шутил — и притягивал. Ничего демонстративного, никакого позёрства — только внутренняя энергия, тёплая и немного упрямая.

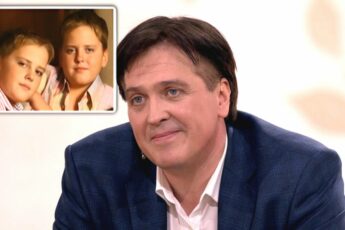

Первый эпизод в кино — «Близнецы». 1945 год. Победа, страна в ожидании новой жизни, а он — почти случайный человек на съёмочной площадке. С этого кадра началась его другая биография: актёр без школы, но с прожитым лицом.

Вскоре он оказался в студии при МГУ, где судьба свела его с Константином Воиновым — человеком, который разглядел в нём не самодеятельного парня, а будущего артиста. Воинов не лепил из Зубкова актёра — он позволил ему оставаться собой. И это оказалось самым верным решением.

Тогда же в жизнь вошла Нина — тихая, нежная, почти хрупкая. Та, кто не требовала признаний и не боялась ждать. Семь лет ожиданий, молитв и врачей, прежде чем у них родился сын Сергей. Для Валентина этот момент стал переломом: будто жизнь наконец перестала быть борьбой и разрешила дышать.

1950-е стали его десятилетием. «Это начиналось так…», «Коммунист», «Летят журавли» — фильмы, где он был не героем, а человеком, в котором зритель узнавал себя. Но настоящий прорыв случился, когда он сыграл иностранного шпиона Кларка в «Над Тиссой».

Контрастный, острый, напряжённый образ — и в нём всё то же лицо, знакомое по хронике, по соседу из коммуналки, по самому себе. Так рождается экранная правда: когда артист не старается понравиться.

Казалось, перед ним открылась долгая дорога. Но дорога вела не вверх — а внутрь.

Он стал знаменитым — но, пожалуй, это было худшее, что могло с ним случиться. Слава редко щадит тех, кто пришёл из жизни, а не из театральных школ.

Она ослепляет, особенно когда приходит внезапно. В шестидесятые режиссёры выстраивались в очередь: Зубкову доверяли роли простых, сильных, немного молчаливых мужчин. Он умел смотреть в кадр так, будто прожил за героя целую жизнь. Но там, за кулисами, его собственная жизнь начинала шататься.

Его уважали, но и побаивались. Говорили, что он может сорвать съёмку, если настроение не то. Что может уйти с площадки, не дождавшись дубля. Режиссёры терпели, потому что Зубков умел давать правду — ту самую, которую не научишься произносить на курсах Станиславского.

Но правда требовала платы, и платить приходилось дорого: всё чаще он прикладывался к бутылке. Не демонстративно, не скандально — просто чтобы успокоить сердце, чтобы перестать чувствовать.

Он не был богемой. Его пьянство не походило на весёлую артистическую разгульность — оно было тихим, усталым, домашним. Сначала — бокал после съёмок, потом — чтобы уснуть, потом — чтобы просто проснуться. Нина пыталась бороться.

Забирала, прятала, уговаривала, лечила, стояла стеной. Любовь в таких браках не романтична — она, как перевязка на старой ране, держится из последних сил. Она видела, как рушится её муж, но не уходила. Потому что Зубков оставался для неё не просто мужчиной, а частью дыхания.

Он был красив — слишком красив, чтобы женщины проходили мимо. Актрисы, поклонницы, ассистентки… Снимались слухи, вились сплетни, и всё это, как мелкие искры, оседало на их семейной тишине. Нина ревновала, но не к женщинам — к той неведомой тоске, которая гнала его из дома, к бутылке, к друзьям, к случайным застольям. Она понимала: соперница у неё не живая, а внутренняя. И эта соперница побеждала всё чаще.

Он терял работу. Режиссёры перестали рисковать, звали всё реже. Кинематограф не прощает слабостей, особенно тех, что видны в глаза. Последняя главная роль — в «Последнем форте». Символично: в ней уже чувствуется конец, человек, зажатый обстоятельствами, обречённый, но всё ещё держащийся. После этого были мелкие эпизоды, случайные приглашения. Театр киноактёра стал последним пристанищем — не сценой, а укрытием от пустоты.

Но самое страшное ждало впереди. В 1977-м их сын Сергей вернулся из армии — молодой, сильный, живой. Семья поехала на Волгу, в деревню, к родне. Простая радость — рыба, костёр, лодка. Утром Сергей с другом пошли на реку. Потом — тишина. Лодку нашли перевёрнутой. Тела — только на следующий день, за несколько километров от села.

Те, кто видел Зубкова в тот момент, говорили, что это был не человек, а воплощённый крик. Он не плакал — кричал, будто пытался перекричать само время. Потом — тишина, скорый, беспомощный инсульт, больница, потерянная память. Сосудистая деменция, странные провалы, обрывки фраз. Он узнавал лица, но не имена. Смотрел на Нину с теплом, но не понимал, кем она ему приходится. А про сына не спрашивал — словно сердце само решило вычеркнуть боль, чтобы просто не сгореть.

Она сидела рядом, гладила ему руку, молчала. Иногда он вдруг вспоминал: «А ведь я снимался… там, где журавли летят». А потом терял нить, закрывал глаза. Радио шептало что-то о новых премьерах, о фестивалях, а он слушал, будто через стекло. В доме стояли его картины — те, что он писал когда-то для друзей. Солнце, деревья, лица. Как будто он сам себе оставил напоминание, что был жив.

Он прожил последние месяцы тихо — словно приручённый шторм. Без съёмок, без аплодисментов, без людей, для которых он когда-то был лицом советского кино. Дом, радио, редкие визиты друзей, чайник, пахнущий железом, и Нина, которая не отходила. Его тело ещё держалось, но душа уже уходила куда-то туда, где всё равно, что показывают по телевизору и кто сегодня получает премии.

Иногда он смотрел на окно и говорил вполголоса: «Хорошо бы сейчас туда, где летят журавли». Нина не знала, помнит ли он фильм или просто видит небо. Врачи говорили: сердце работает, но память — как разбитая плёнка, где пропадают кадры.

Всё, что оставалось — дыхание. В январе 1979 года оно просто оборвалось. Без боли, без драмы, без свидетелей. Ему было пятьдесят пять. Возраст, в котором другие начинают жить заново. Он ушёл тихо, не потревожив никого, будто извиняясь за беспокойство.

С тех пор прошло много лет, а его имя звучит всё реже. Зубков не был кумиром эпохи, не снимался у Тарковского, не стал «иконой» стиля. Он был актёром, которому верили — и, пожалуй, это куда больше.

В нём не было игры, потому что он никогда не жил иначе, чем в кадре: прямо, без украшений, без страха показаться уязвимым. И, может быть, именно это делало его опасным для собственной судьбы — слишком живым в мире, где актёр должен лишь притворяться живым.

Его поколение — это не звёзды, а люди, которые знали цену боли. Те, кто сначала воевал, потом строил, потом снимался. Они не просили наград — они просто были. У каждого — своя рана, своя тень, свой внутренний шрам. Зубков принёс на экран не романтический героизм, а ту самую усталую доброту, что бывает у тех, кто пережил слишком многое и всё равно остался человеком.

Он не умел быть «в образе» — потому что его образ был реальностью. Поэтому даже в ролях шпионов или коммунистов в нём всегда чувствовалось одно и то же: человек, который слишком хорошо знает, как легко рушится жизнь. И как важно хоть на секунду верить в то, что она всё-таки стоит того, чтобы жить.

Когда смотришь сегодня «Над Тиссой» или «Коммуниста», замечаешь — он не строит лицо под камеру, не ловит свет. Он просто есть. И в этом «есть» — его правда. Без позы, без амбиций, без тщеславия. Просто человек, которому больно — и который всё равно держится.

Осталась Нина. Осталась память, фотографии, картины, несколько ролей, в которых он ещё живой, тёплый, настоящий. Не звезда, не легенда — просто Валентин Зубков. Тот, кто прожил жизнь без лишних слов. И, быть может, именно поэтому — остался в тишине.

Что вы думаете: стоит ли сегодня искать таких актёров — не звёзд, а людей, в которых по-настоящему веришь?