Он не любил говорить о себе. Не жаловался, не жаловался даже тогда, когда судьба ломала кости — не фигурально, а буквально. Александр Денисов был тем редким человеком, о которых потом говорят: «жил по-русски». Без позы, без громких слов, просто — честно.

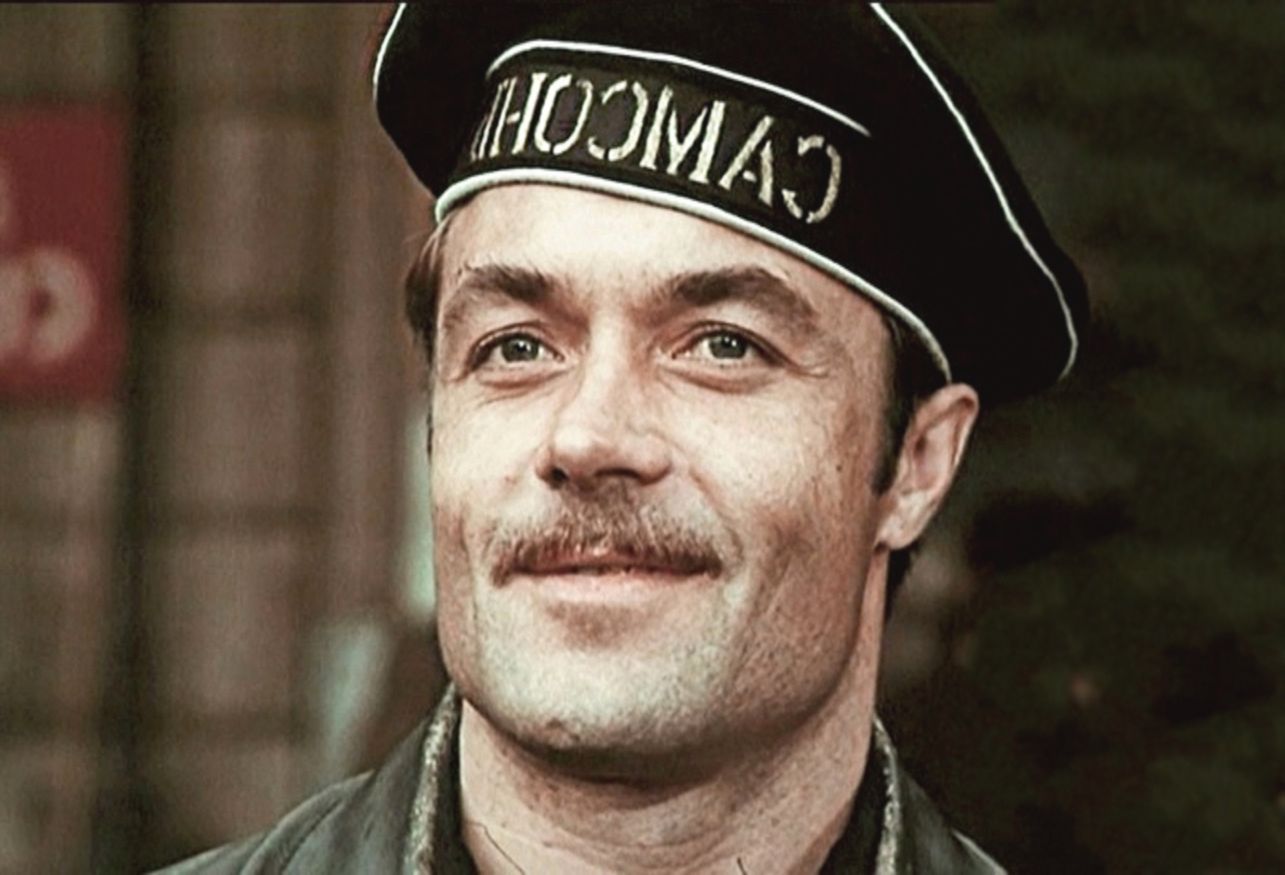

Сегодня его имя редко звучит в телеэфире, и зритель помнит лишь силуэтом — мичмана Вакуленчука, матроса Гамаюна, тех самых людей, что стояли до конца. Но за этим экранным мужеством стоял человек, которому пришлось пройти войну не на фронте, а в собственной жизни.

Он не собирался уезжать. К сорока пяти у него было всё, чего обычно ждут от судьбы актёра: крепкое имя в афишах Театра Янки Купалы, десятки ролей в кино, уважение коллег, дом, семья, сад с кедрами, которые он сам посадил.

А потом — диагноз дочери.

Сначала врачи говорили, что всё будет хорошо, что девочка «пойдёт в школу». Потом — что пойдёт «с костылями». Потом — что «лучше не ждать». Болезнь Гоше. Слова, которых он прежде не слышал. И фраза, которую он запомнил навсегда: в СССР это не лечится.

Он не был революционером. Не умел устраивать скандалы или добиваться «через связи». Он просто искал — людей, врачей, пути. И когда появилась единственная возможность — американская клиника, которая искала детей для тестирования нового препарата, — он собрался и поехал. Сам. С дочкой. С одной мыслью: спасти.

Театр, дом, жена, сын — всё осталось там, в Минске. Он улетел, как будто в безвозвратное небо. Никто не знал, что это — навсегда.

Америка встретила его холодно. Ни виз, ни знакомств, ни денег — только лекарство, которое стоило больше, чем он зарабатывал за год. Первое время они жили у хоккеиста Фетисова, потом — в съёмной комнате, где кровать скрипела при каждом вдохе.

Он, известный актёр, награждённый и узнаваемый, таскал ящики на складе, развозил мебель, подрабатывал грузчиком. Кто-то бы назвал это унижением. Он называл это работой. И каждую ночь возвращался домой к дочери, проверяя дыхание, глядя, спит ли спокойно.

Так началась его другая жизнь — не в кадре, а в тени.

Именно в этой тени он оказался сильнее, чем когда-либо на сцене.

Работа вместо славы

Он никогда не позволял себе жалости. Даже когда руки дрожали от усталости — день за днём, без выходных, таская коробки и контейнеры в чужом городе, где его имя никому ничего не говорило. Иногда бывшие коллеги из Минска присылали письма — короткие, как вдох. «Саша, скучаем». «Без тебя сцена пустая». Он отвечал редко: не умел говорить полусловами, а целиком — не хватало времени и сил.

Сцена осталась где-то за океаном. А здесь — шум грузовиков, холодный кофе из автомата, запах дешёвых перчаток. Он жил с этим, не ломаясь. Потому что рядом, в соседней комнате, спала Даша — и теперь она могла спать без боли.

Лекарство помогало. Она снова училась ходить, потом бегать. Когда мать приехала через год и увидела, как дочь съезжает по перилам со смехом, — просто не поверила. Из Минска она уезжала на костылях.

Цена этому чуду была непомерной: каждая ампула стоила, как новая жизнь. Но он не позволял себе считать. Деньги быстро кончались, и Денисов снова взялся за всё подряд — грузчик, водитель, курьер. А потом придумал способ выжить — вместе с американским приятелем открыл небольшую фирму по уничтожению вредителей. Звучит странно, даже грубо, но именно это спасло их обоих.

Он, мастер перевоплощений, истреблял крыс в чужих подвалах, а вечерами писал с дочерью сценки для любительского театра. Он всё ещё был актёром — просто без сцены. Впрочем, иногда Нью-Йорк давал шанс вспомнить себя: маленькие роли, участие в спектаклях русской диаспоры. Денисов выходил на сцену, и люди не верили глазам — тот самый мичман Вакуленчук стоял перед ними в рабочей рубашке, с усталыми глазами, но всё тем же огнём внутри.

Любовь на расстоянии — это не про письма и клятвы. Это про тишину между звонками.

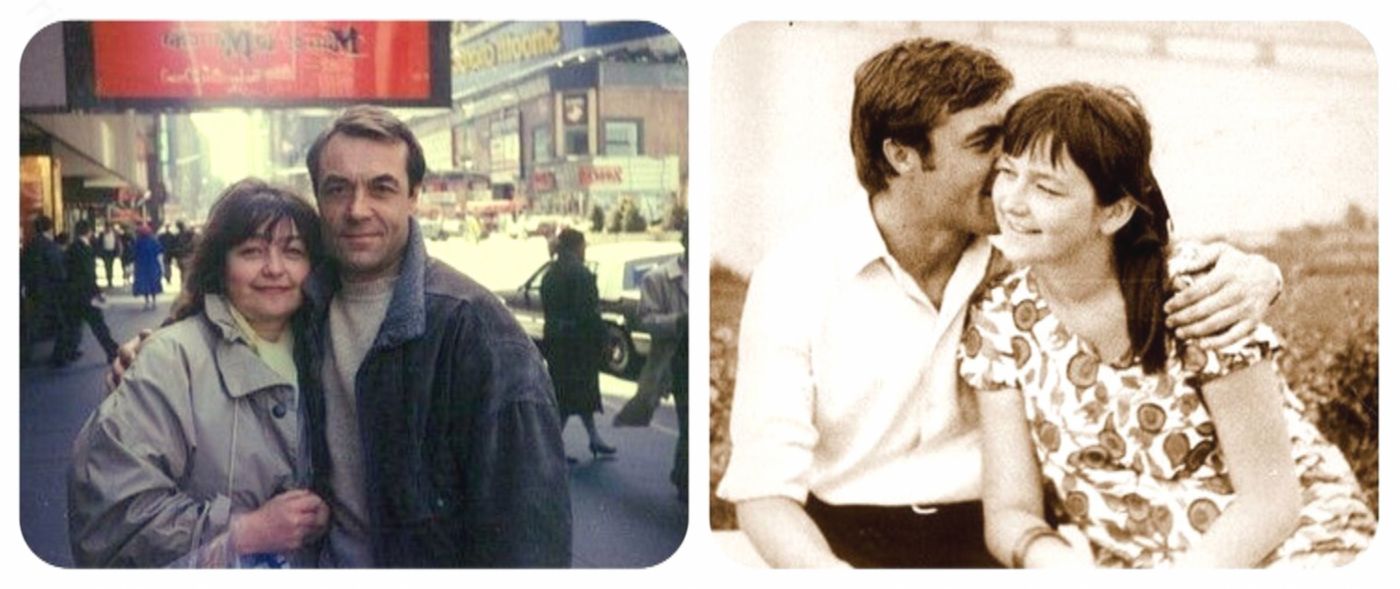

Жена, актриса Ольга Клебанович, осталась в Минске. Она не могла бросить театр, своё имя, сцену, зрителей. «Я там — никто», — сказала она. И он понял. Никто не виноват, просто жизнь не умещается в один континент.

Они писали друг другу редко, потом всё реже. Она приезжала к ним в Америку на короткие визиты — привозила новости, домашний запах, сына. Они говорили о разном, кроме главного. Между ними всё ещё была любовь, но она уже знала: теперь его дом там, где жива их дочь.

Иногда он вставал ночью, выходил на балкон и долго смотрел на звёзды. Говорил, что среди них есть одна белорусская — упрямая, как он сам. «Если скучаешь, смотри туда», — сказал однажды дочери.

Он мог бы вернуться. Через десять, пятнадцать лет. Мог — но не вернулся.

Даша должна была оставаться под наблюдением врачей, препарат изготавливали только здесь. Она подросла, стала писать сценарии, пробовала себя в режиссуре, ставила с отцом спектакли. Иногда они шутили, что «у них семейный театр из двух актёров и одной кошки».

Бизнес шёл в гору, но он всё равно подрабатывал — не из-за денег, а чтобы не чувствовать себя должником судьбы. Денисов оставался тем же — простым, собранным, упёртым. Только седина стала заметней, да глаза — глубже.

Возвращение, которого не случилось

Шестнадцать лет. Столько длилась его вынужденная эмиграция. Столько времени он не видел родину не во сне, а вживую — ту, где кедры, посаженные его руками, где баня, построенная в субботу, где всё было просто и по-настоящему. Когда он наконец приехал, кедры выросли выше крыши. А он постарел — не внешне, а где-то внутри, в том месте, где живёт усталость, что не лечится сном.

Он стоял у дома и долго не решался войти. Вышла Ольга — такая же красивая, но чужая. Между ними повисло молчание. Они пытались говорить, вспоминали, смеялись — но смех уже не грел. Слишком много времени, слишком много тишины между звонками.

Ольга не могла уехать в Америку, он не мог остаться в Минске. Жизнь разделила их аккуратно, как хирург: без крика, но навсегда.

Он вернулся в США. В Нью-Йорке его всё ещё ждали друзья, театр русской диаспоры, Даша. Она уже стояла на ногах — не только в прямом, но и в человеческом смысле. Получила профессию, писала, снимала короткометражки. Иногда отцу казалось, что она сильнее его.

В 2000 году он снова оказался на съёмочной площадке. Криминальная драма «П.М.Ж.» — съёмки проходили в Нью-Йорке. Камера, свет, хлопушка — и он, впервые за долгие годы, снова почувствовал то, без чего жил всё это время: дыхание кадра.

Там он встретил Елену Соловей — ещё одну эмигрантку из советского кино. Они говорили о прошлом, о Москве, о том, как странно терять страну, будто дом, где забыл оставить ключи. Вместе поставили спектакль «Записки сумасшедшего». Играли — не ради славы, а ради самого чувства сцены.

А потом пришло приглашение из Минска. Беларусьфильм затевал новую картину — «На спине у чёрного кота». Главная роль — для него. И роль для Ольги. Судьба словно решила подмигнуть. Он согласился без раздумий.

Это было его последнее кино. Он снова стоял перед камерой, снова говорил на родном языке, снова дышал воздухом сцены. Говорил, что вернётся окончательно, что уже договорился с Купаловским театром, даже с питерскими режиссёрами. Все обещали — ждут.

Но не дождались.

В начале 2012-го его не стало. В Нью-Йоркском госпитале он умер от осложнений после двустороннего воспаления лёгких.

Врачи сказали: организм был измотан. Но разве он когда-то жил иначе, чем на износ?

Панихида прошла в Америке. Простая, тихая, почти домашняя.

Ольга прилетела. Стояла рядом с дочерью, держала её за руку — так, как когда-то держала маленькой. Потом вывезла прах мужа в Белоруссию. Он просил похоронить его там, где растут кедры. И она сдержала обещание.

Сегодня о нём почти не говорят. Не пишут громких постов, не снимают фильмов о «звезде эмиграции». И, пожалуй, это правильно. Александр Денисов не был героем плакатов. Он был человеком, который сделал невозможное — спас свою дочь. А потом тихо вернулся в землю, к которой рвался всю жизнь.

Иногда говорят, что актёры живут ролями. Но он прожил жизнь, в которой роль и человек слились в одно. Не играл — жил. Не спасал — любил.

И, возможно, в этом и есть редкая правда искусства: когда за кадром остаётся человек, для которого добро — не поза, а просто способ существовать.

Можем ли мы сегодня позволить себе ту же честность, с которой он прожил свою жизнь — без громких слов, но с полным ощущением долга перед теми, кого любим?