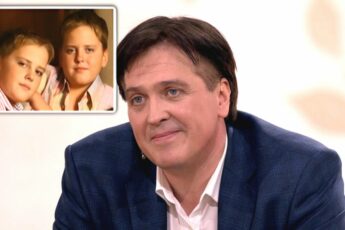

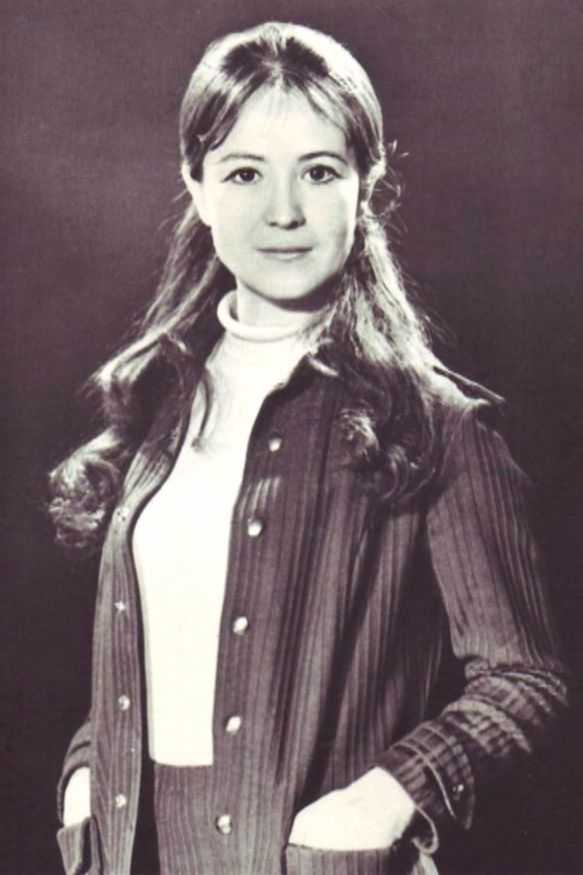

Иногда кажется, что настоящие актрисы рождаются не для сцены, а для испытаний. Театр им дан как щит — чтобы закрыться от боли и прожить за вечер то, на что другим не хватает жизни. Тамара Дегтярёва была именно такой: внешне мягкая, голос — как тонкий лёд над водой, а внутри — сталь, закалённая до прозрачности.

Она родилась в подмосковном Королёве — городке, где по утрам гудели заводские трубы, а по вечерам пахло холодом и железом. Война ещё не закончилась, и страна дышала, как человек после лихорадки: сбивчиво, с усилием. Тамара росла болезненной, упрямо живой девочкой. Мать ушла с работы, чтобы быть рядом, отец вкалывал за двоих.

Денег не хватало, но в доме не было ни крика, ни жалоб — только свет настольной лампы, запах картофельной похлёбки и тихий голос матери, читающей сказки. Из таких семей выходят люди, которые умеют держаться даже тогда, когда падает небо.

В театральный институт Дегтярёва поехала с матерью. В Щепкинском училище девчонка с простым лицом и внимательными глазами быстро выделилась — не напором, а внутренней достоверностью. Она не «играла» боль, не «изображала» чувства — она их проживала. Ей верили сразу, потому что в ней не было фальши. А это, пожалуй, редчайший дар для актрисы.

Первое место работы — Областной ТЮЗ. Детский театр, на котором большинство начинающих артистов ломаются: слишком просто, слишком наивно. Но Тамара радовалась, будто попала на подмостки МХАТа. Она знала: искренность — не зависит от возраста зрителя.

А потом в её жизни появился «Современник». Тот самый, легендарный, голодный и талантливый театр, где воздух был пропитан кофе, нервами и репетициями до рассвета. Там Дегтярёва стала своей — не громкой, не эпатажной, но такой, без кого спектакль терял опору. На сцене она была как тихая правда: не заметишь сразу, но без неё всё рушится.

Кино пришло позже. Дебют — сразу с главной роли. 1968 год, «Встречи на рассвете» — и зритель запомнил ту, кого не перепутаешь: простое лицо, но глаза — как после слёз, в них всегда было что-то недосказанное. Потом «Нюркина жизнь», а затем — роль Агаты Савельевой в «Вечном зове».

Та самая, от которой не отмыться — народная любовь всегда впивается под кожу. После этого её начали узнавать на улице. Но Тамара не ловила взгляды — она, кажется, вообще не знала, как живут звёзды. В ней не было ни тщеславия, ни позы. Только работа.

Но в жизни актрисы, как и на сцене, всё переворачивается без предупреждения.

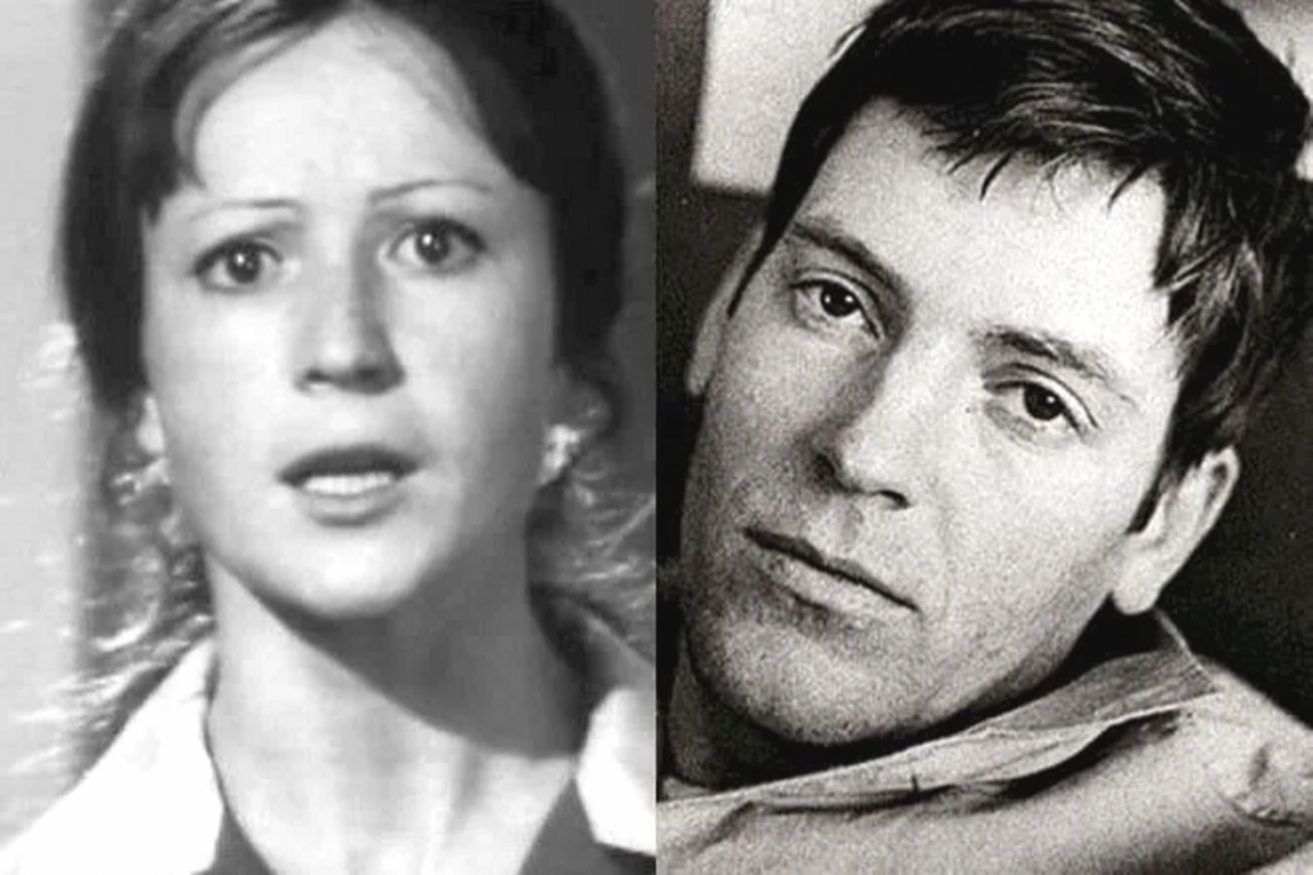

Она познакомилась с Юрием Погребничко на одной из премьер. Он был из тех режиссёров, о которых говорят: умный, сложный, немного не от мира сего. Тамара — скромная, почти застенчивая, с тем светом в глазах, который притягивает неосознанно.

Он ухаживал красиво — театрально, с цветами, разговорами о Чехове и Шекспире. Она видела в нём взрослого, уверенного мужчину, за спиной которого можно спрятаться. Поверила. И быстро согласилась на свадьбу.

А потом наступила тишина. Та самая, в которой рушатся иллюзии.

Юрий оказался человеком другой природы — не злым, не грубым, но из тех, кто живёт в режиме вечного недовольства. «Неправильно налила чай», «положила полотенце не так», «складка на рубашке» — мелочи, из которых выстраивается дом, похожий на клетку. Он говорил, она молчала. А потом начинала плакать — не от боли, а от бессилия. И всё повторялось. День за днём.

Позже она признается: «Он доводил меня до истерики, а потом успокаивался. И на следующий день начинал снова».

Так умирает любовь — не в криках и изменах, а в мелких уколах, в постоянном «ты не так».

Десять лет они прожили вместе. Без детей. Без тепла. С бесконечным чувством вины, что всё можно было бы иначе, если бы кто-то из них умел прощать. Но не умел никто. Развод стал для неё не поражением, а избавлением.

После этого она решила — больше не выйдет замуж. И сдержала слово.

Театр стал её домом. Репетиции — терапией, сцена — единственным местом, где можно было жить не как актриса, а как человек. Она приходила утром и уходила ночью. К коллегам относилась нежно, но держала дистанцию. Никто не знал, с кем она ужинает, куда ездит, что читает. Её жизнь становилась всё тише, словно кадр, в котором постепенно убавляют звук.

А потом — удар. Незаметный, почти бытовой. Болячка на ноге. Царапина, которая сначала раздражает, потом болит, потом не даёт спать. Она пошла в поликлинику, получила мазь — всё как у всех. Но тело, как и судьба, не прощает халатности. Болячка превратилась в воспаление, воспаление — в гангрену. Диагноз прозвучал как приговор: ампутация. Без вариантов.

Тамара не кричала. Просто сидела на больничной койке и смотрела в стену. Все её роли, репетиции, кулисы — всё казалось теперь из другого мира. Как будто жизнь, в которой она бегала по сцене, осталась в чёрно-белом кино, а она — в зале, на костылях, смотрит сама на себя.

И всё же она выжила. Не только физически — внутренне. Пережить ампутацию — это одно. Принять её — другое. И она приняла. Без слёз, без жалости. Просто стала жить.

Возвращение в свет

Первые месяцы после операции она почти не выходила из дома. Не потому что стеснялась — просто всё требовало заново выучить жизнь: вставать, двигаться, обслуживать себя, не зависеть. Для актрисы, привыкшей владеть телом до кончиков пальцев, утрата ноги была не просто физической болью — она разрушала профессию. Сцена ведь требует равновесия. А Тамара вдруг оказалась в мире, где равновесие нужно искать заново — не в теле, а в душе.

Она не позволила жалости поселиться рядом. Её соседи говорили: «Живёт одна, но к ней постоянно приходят букеты и люди из театра». Коллеги действительно не оставили её. «Современник» тогда был как семья, где чужой боли не бывает.

Для Дегтярёвой адаптировали старые постановки, где можно было сидеть, а новые роли писали под неё. Не потому, что жалели — потому, что уважали. Её присутствие на репетиции было как тихая опора: она не жаловалась, не требовала внимания, но все понимали, что рядом — человек, прошедший больше, чем кажется возможным.

Через пару лет она снова играла. Не бегала по сцене, не делала широких жестов, но сила её голоса стала иной — глубокой, выверенной, словно каждое слово проходило через боль и рождалось очищенным. Когда она выходила к зрителю, в зале стояла особая тишина. Не жалость — уважение. Публика чувствовала: перед ними человек, который остался актрисой даже без ноги, без привычной свободы движения. И от этого её роли становились ещё честнее.

Она прожила после ампутации шесть лет. Последний год был самым тяжёлым — болезни, слабость, постоянная усталость. Коллеги оплатили сиделку, навещали, приносили еду. Она не любила разговоры о жалости, просила не фотографировать. Когда её поздравляли с 74-летием, она улыбалась, чуть устало, но светло.

А через два месяца её не стало. Ушла во сне. Тихо, без драмы, как будто просто закончился спектакль, и занавес опустился вовремя. Похороны оплатил «Современник» — театр, которому она отдала жизнь, и который, в итоге, стал её последним домом.

Сегодня имя Тамары Дегтярёвой редко всплывает в телевизионных эфирах, её не цитируют на ток-шоу. Но стоит пересмотреть «Вечный зов» — и станет ясно: это лицо нельзя забыть. В её взгляде — не роль, не текст, не эпоха. Там — человеческое достоинство, не требующее аплодисментов.

Она не кричала о себе, не строила легенд, не оставила громких интервью. Просто жила, как умела — честно, до конца, без защиты и без пафоса.

Её история — не о несчастьях, а о том, что такое сила в тишине. Сила, которая не ищет зрителей. И, возможно, именно поэтому она осталась в памяти тех, кто однажды видел её на сцене: как свет, который не ослепляет, но не даёт потемнеть.

Как вы думаете, можно ли сегодня сохранить достоинство, когда жизнь отнимает почти всё?