Она входила в комнату так, будто свет включался сам. Взгляд — прямой, без сомнения. Манера говорить — будто у всех вокруг был долг её слушать. Людмила Шляхтур знала себе цену ещё до того, как получила первую роль.

Дочь офицера КГБ, воспитанная в достатке и заботе, она выросла в мире, где желания исполнялись быстрее, чем успевали оформиться в просьбу. Ей не нужно было заслуживать внимание — оно само вращалось вокруг неё, как свет рампы вокруг актрисы на сцене.

Но сцена обманчива. В жизни, где никто не аплодирует, а режиссёра нет, уверенность быстро превращается в уязвимость. Людмила не умела ждать. Хотела — и должна была получить. Хотела кино — получила лишь обиды. Хотела любовь — нашла непонимание. Хотела ребёнка — и осталась с пустыми руками.

Во ВГИК она пришла не как мечтательница, а как наследница своего внутреннего права на успех. Красивое лицо, точный голос, лёгкая пластика — преподаватели говорили о «врождённом даре». Режиссёры, правда, замечали другое: беспокойство, сжатую пружину в каждом движении.

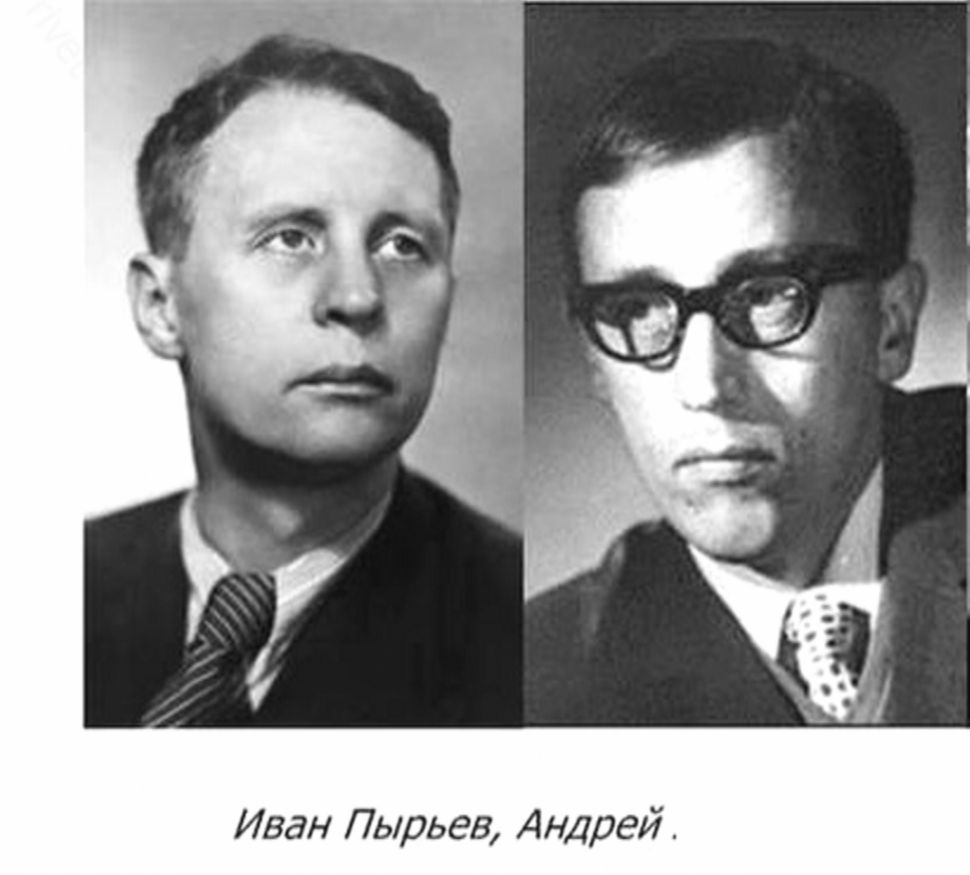

В те годы ей всё удавалось — Искра Бабич позвала её в фильм, на площадке она познакомилась с Андреем Пырьевым, сыном самого Ивана Александровича. Казалось, судьба ставит на ней свою подпись.

И всё же рядом со славой в её жизни всегда стояла тень.

Брак с Андреем был бурным и коротким. Слишком много страсти, слишком мало опоры. Родители жениха видели в ней невестку по недоразумению. Сам Иван Пырьев, человек из другой породы — властный, прямой, режиссёр с имперским вкусом, — не принял девушку, которую посчитал «слишком капризной для актрисы и слишком упрямой для жены».

Слухи шли один ядовитее другого: мол, Шляхтур вышла замуж ради имени, ради «крыши» на «Мосфильме». Но имя Пырьева не стало для неё лестницей — скорее, стеной, через которую она не смогла перелезть.

После развода она работала много, хваталась за всё: театр пантомимы «Эктемим», потом Театр киноактёра. На съёмках могла быть точной, дисциплинированной, но без того внутреннего огня, который режиссёры ищут в актрисах.

Её внешняя холодность пугала мужчин и раздражала коллег. И всё же в 1967-м удача снова заглянула в её сторону — «Майор Вихрь», роль польской антифашистки Крыси. Фильм стал заметным, а лицо Людмилы — узнаваемым.

Но признание не принесло ей радости. Она всё ещё была голодна. Хотела большего, а получила эпизод. Хотела любви — а встретила Валерия Ускова, режиссёра, которому поверила без остатка. Он снял её в маленькой роли, женился на ней, думал, что сможет её защитить. Ошибся.

Людмила не умела быть рядом. В ней не было покоя, зато было много бурь. В доме Ускова она могла молчать часами, а потом взрываться из-за мелочи — не той чашки, не того взгляда. Он терпел, пока не понял: перед ним не просто сложный характер.

Что-то происходило глубже. Болезнь? Тоска? Сломанная душа, ищущая выход? Он вспоминал потом: «Наверное, она уже была больна, просто никто тогда не знал, как это выглядит. Только видели — как человек медленно гаснет, не находя света».

Валерий Усков долго не решался говорить о той жизни. Позже, уже седым, он признался, что три года с Людмилой были для него испытанием — будто жил рядом с оголённым проводом. Она могла быть нежной и покладистой утром и неузнаваемой вечером.

Вспыхивала, как спичка, — а потом плакала, устав от самой себя. Он говорил, что видел в её глазах не злобу, а страх. Тот самый, от которого не спасают ни талант, ни любовь, ни стены дома.

Всё рушилось не из-за измен, а из-за её внутреннего надлома. Но в обществе предпочитали другой сюжет: «стерва, скандалистка, неуживчивая». Сколько таких приговоров было вынесено актрисам, которые просто не вписывались в привычный формат покорной женщины! Впрочем, Людмила и сама не искала оправданий. Когда Усков уехал на съёмки и вернулся, узнав о её романе с другим, она встретила его холодно:

— Ты всё время в своих фильмах. А я — в пустоте. Мне нужен живой человек рядом.

Эта фраза звучала не как измена, а как признание в беспомощности. Но для мужчины это всё равно был удар. Усков ушёл. И только потом узнал от врача: то, что он принимал за темперамент, было симптомом болезни.

Она вышла замуж снова — за Георгия Давыдова, декана факультета МГИМО. Казалось, теперь в её жизни будет порядок: стабильный дом, статус, уверенность. Но порядок для Людмилы был тюрьмой. Когда что-то шло не по её плану, она могла взорваться, швырнуть предмет, уйти, вернуться, заплакать.

Муж держался год, потом два — и сдался. Болезнь не выбирает момент: она разрушает не криком, а тишиной. После каждого срыва наступало затишье, а потом — новая волна.

Детей так и не было. Возможно, именно эта пустота съедала её сильнее всего. Когда женщина, созданная для сцены, не находит роли в жизни, мир становится черно-белым. Она всё ещё снималась, но всё реже: «жена директора», «связная», «придворная дама» — безымянные женщины в чужих историях. Имя Людмилы Давыдовой (так теперь значилось в титрах) появлялось всё реже, пока не исчезло совсем.

Владимир Котелкин, бывший муж Зыкиной, стал её четвёртым спутником. Казалось, что с ним она наконец успокоится: человек взрослый, с опытом, понимающий. Но болезнь уже диктовала сценарий без пауз. Людмила была то весёлой, то замкнутой, могла сутками не вставать с кровати, потом внезапно начать генеральную уборку ночью, а утром — рыдать, что «всё кончено».

Когда Усков приезжал в Москву, иногда заезжал к ней. Он говорил потом: «Люся уже не была собой. Глаза — как у ребёнка, потерявшего дорогу домой. Я не мог на неё сердиться». Мария Петровна, её мать, держала всё на своих плечах. Старалась скрывать диагноз дочери, рассказывала, будто у Люды «просто сердце слабое». Но знали все — и режиссёры, и театральные коллеги. В узком цеху ничего не скрывается.

В последние годы она почти не выходила из дома. Иногда — в театр, где формально ещё числилась. Пару раз появлялась на съёмках — маленькие эпизоды, где она была уже не актрисой, а тенью самой себя. В 1989 году вышел её последний фильм, потом — тишина. Пять лет она числилась в штате Театра киноактёра, получала копейки, но на сцену не выходила.

Психиатрические клиники стали для неё не местом лечения, а промежуточным домом. Там не было камер, только одинаковые коридоры, запах лекарств и редкие голоса. Она выходила оттуда похудевшей, с ясными глазами — ненадолго. Болезнь не отпускала.

В конце 1996-го её снова госпитализировали. Через несколько месяцев, в декабре, она вышла оттуда — и не выдержала. Говорят, ушла сама. Ей было пятьдесят семь.

На похоронах стоял Усков. Один. Без слов, без камер, без театральных фраз. Он сказал потом: «До меня был один муж, после меня — пять. Но у гроба стоял я один. И если она правда ушла сама, греха на ней нет. Болезнь убивает медленно, просто в этот раз она не остановилась».

Иногда судьба не терпит середины. Людмила Шляхтур прожила жизнь между блеском и тьмой, не выбрав ни одного из них. В её глазах всегда было что-то непонятное — будто она ждала реплику, которую никто так и не произнёс.

Как считаете, могла ли она прожить иначе — если бы мир вокруг научился различать боль и «тяжёлый характер»?