На его могиле нет даже креста. Просто клочок земли на окраине кладбища, где трава растёт гуще, чем память. Проходишь мимо — и не скажешь, что здесь лежит человек, чьим голосом говорили десятки героев, кого знали в лицо миллионы, хоть и не всегда по имени. Алексей Панькин. Один из тех, без кого советское кино не звучало бы так живо, так по-настоящему.

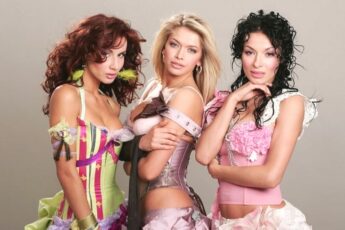

Он был актёром второго плана — вечно на шаг позади главных, вечно в роли милиционера, тракториста, рабочего, пьяницы, хулигана. Ирония в том, что именно эти лица — простые, узнаваемые, настоящие — делали советский экран честным. Без них любое кино того времени выглядело бы декоративно, как плакат.

Но в титрах таких не замечали. Их имена чаще всего просто терялись. Как будто страна пользовалась их лицами, голосами, руками — а потом аккуратно стирала подпись под фотографией.

Алексей попал в кино случайно. Шестнадцатилетний парень из подмосковного Расторгуево пришёл на съёмки массовки, просто за компанию с друзьями. И вдруг понял: вот оно. Не слава, не внимание, а сам процесс — шум, свет, движение, реплики, снятые с десятого дубля. Мир, где даже случайная улыбка может стать частью чужой истории.

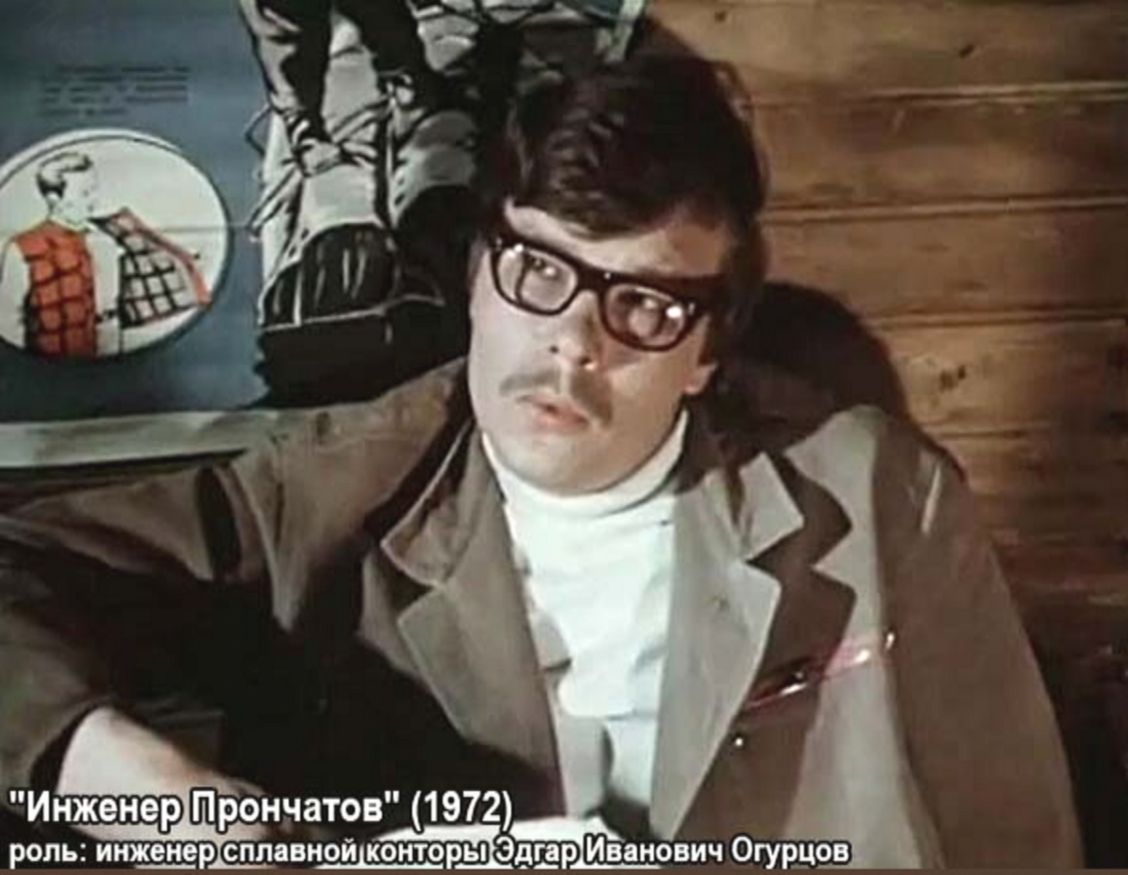

Первую роль он получил почти сразу — верзилу Богдана в комедии «Строгая игра». Простая, проходная работа, но именно она перевернула его жизнь. После школы — ВГИК, мечты, первые съёмки, уверенность, что всё впереди. В начале семидесятых он уже знал, что будет актёром до конца, даже если ему придётся стоять в кадре без слов.

Он не был красавцем с обложки, не имел той породы, что бросается в глаза. В нём было другое — внутренняя сила, спокойная энергия, умение быть живым в любой сцене. Панькин не «играл» людей — он ими становился. Мог быть грубым, смешным, добрым или страшным — но всегда настоящим.

Когда смотришь старые фильмы, узнаёшь его мгновенно, даже если фамилия в титрах не появилась. Он — тот парень, что мимоходом бросает фразу и уходит в тень. Но именно с этой фразы сцена вдруг оживает.

В семидесятые он снимался много. Очень много. И всё ждал, что вот-вот что-то изменится, позовут в крупный проект, дадут роль, где не нужно будет отыгрывать «массовку жизни». Но кино, как и жизнь, умеет быть глухим. Признание так и не пришло.

Его спас дубляж. В советском кино это была тихая гавань для тех, кто устал ждать. В те годы закадровая работа считалась не менее серьёзной, чем актёрская. Ты не в кадре, но ты — голос. Лицо не твоё, но эмоции твои. Алексей стал одним из лучших. Его голос звучал в десятках фильмов, мультфильмов, сериалов. Сильный, бархатный, с лёгкой хрипотцой — узнаваемый даже без титров.

Он мог дублировать любого — от прибалтийских героев до американских звёзд. В восьмидесятые, когда многие актёры сидели без ролей, у него была постоянная работа и стабильный доход. Парадокс судьбы: чем меньше его было видно, тем больше было слышно.

Но слышимость не равна памяти.

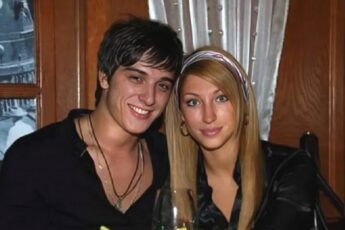

Он познакомился с Ниной Зоткиной в Театре киноактёра. Она тогда уже блистала — молодая, красивая, с лёгкой славой за спиной после фильма «Двое в пути». Он — без громких ролей, без наград, зато с редкой мужской устойчивостью, которую в актёрской среде ценят выше харизмы. Они сразу сошлись. Не в страсти, не в амбициях — в молчаливом понимании того, что кино может быть и домом, и ловушкой.

В 1977 году у них родился сын, и эта семья, казалось, жила тихо и просто, почти незаметно. Без громких скандалов, без «бури чувств», как любят писать журналы. Они оба умели держать лицо — на сцене, в жизни, в беде. И, возможно, это их и спасло. А может, наоборот.

Карьера Зоткиной, как и у Алексея, со временем погасла. После триумфа — тишина. Два года без съёмок, потом ещё. Телефон всё реже звонил, режиссёры забывали фамилию, хотя когда-то писали ей восторженные письма. Зоткина ушла туда же, куда и муж, — в дубляж. Они сидели рядом за микрофоном, дышали в унисон, отдавая свои голоса чужим персонажам. В этой работе было что-то интимное, почти семейное: он слышит её дыхание в наушниках, она угадывает его паузы.

Но дубляж — это не сцена. Там не аплодируют, не пишут рецензий, не ждут у служебного входа. Голос звучит — и растворяется. Как будто актёры существуют только между «мотор» и «стоп».

Середина девяностых стала для многих артистов проверкой на прочность. Кино почти не снималось, театры пустели, телевидение превращалось в хаос. Панькин и Зоткина держались на плаву за счёт старых связей, иногда выходили на сцену Театра киноактёра, но уже без прежней веры. Всё чаще — дома, всё реже — на людях.

Когда уходит сцена, вместе с ней уходит и часть личности. Актёр без зрителя — как музыкант без слуха: вроде жив, но не звучит. Алексей, по словам знакомых, замкнулся. Его всё реже видели на премьерах и творческих вечерах. Казалось, он просто устал доказывать, что достоин большего.

В начале двухтысячных начались болезни. Точные диагнозы никто не называл, но в больницах он лежал часто. Вокруг ходили слухи — кто-то шептал про алкоголь, кто-то про старую травму, кто-то просто молчал. Болезнь в актёрской среде — это почти табу: пока ты можешь говорить, ты работаешь. Как только не можешь — тебя нет.

Он умер в 2005 году. Пятьдесят восемь лет. Без орденов, без наград, без громких прощаний. На похоронах было мало людей. Те, кто знал его по голосу, даже не узнали бы в лицо.

А потом — тишина.

Сын жил отдельно, кино продолжало жить без него. На могиле не поставили ни памятника, ни даже креста. Просто земля, под которой лежит человек, чьи герои говорили за других. Абсурд в чистом виде: актёр, который всю жизнь отдавал голос, — остался без имени.

Нина прожила после его смерти шестнадцать лет. Ушла тихо, в своей квартире, в одиночестве. Соседи почувствовали запах — и только тогда поняли, что её нет. Никто не звонил, никто не ждал. Сын появился уже после того, как всё случилось. Он сказал коротко: «Похороню рядом с отцом».

И в этом — страшная справедливость. Они всегда были рядом, даже когда мир о них забыл.

Сегодня, если набрать его фамилию в поисковике, выпадут кадры из «Трактира на Пятницкой» или «И это всё о нём». Он в кадре всего на пару минут. И всё же ты смотришь — и чувствуешь: без него сцена не дышит.

Может, в этом и есть ответ на вопрос, зачем он всё это делал. Не ради славы, не ради титров, не ради аплодисментов. Просто потому, что не мог иначе.

Есть странная закономерность: чем честнее человек делает своё дело, тем меньше его потом вспоминают. Не потому что не заслужил — просто он не кричал, не торговал лицом, не умел напоминать о себе. Алексей Панькин был из тех, кто не «вёл карьеру» — он просто работал. Каждый день, по-тихому, без скандалов и протекции, превращая даже мельчайший эпизод в живого человека.

Его поколение актёров вообще не знало, что такое пиар. Их учили говорить правду глазами, а не пресс-релизами. И потому они часто уходили — почти незаметно. Без постов в соцсетях, без флешмобов памяти, без пафоса. Как будто растворялись в воздухе.

Но вот в чём парадокс: эти «маленькие» актёры создавали большое кино. Именно они — не звёзды, а фон, толпа, второстепенные, безымянные — давали фильму ту самую плотность реальности, за которую зритель и любил советский экран. Без них не было бы правды. Без них те самые великие фильмы смотрелись бы фальшиво.

Возможно, именно поэтому забывать таких людей — особенно обидно. Потому что они не требовали ничего, кроме права быть частью этой правды. И потому что, пока кто-то блистал, они держали весь этот огромный механизм на своих плечах.

Говорят, актёр жив, пока живёт его голос. Значит, Панькин жив. Его можно услышать и сегодня — в старых дубляжах, где он говорит за прибалтийских героев, за американских полицейских, за кого угодно. Только там, в темноте студии, под мягким светом лампы, он звучал свободнее, чем в кадре. Там никто не видел лица — и, может быть, впервые его по-настоящему слышали.

Мы живём в эпоху, где всё оценивается цифрами и вниманием. Но есть люди, которые так и не научились продавать себя. Алексей Михайлович Панькин был одним из них. Он прожил жизнь тихо, как человек, знающий цену ремеслу и не нуждающийся в подтверждениях. И, наверное, именно поэтому не дождался памятника.

Памятник ведь не из камня. Памятник — это память. Она не ставится гранитом, не высекается из мрамора. Она живёт в интонации, в взгляде, в эпизоде длиной в три секунды, где ты вдруг веришь экрану.

Может быть, когда-нибудь его имя появится на табличке, и прохожие будут останавливаться у той могилы, где пока лишь трава и безымянный холм. А может, и не появится. Может, всё, что останется — это голос, который говорил за других, а в итоге рассказал о нём самом больше, чем любой фильм.

Он был не звездой, а человеком света. Просто свет его всегда падал сбоку, освещая других.

Что вы думаете — почему таких людей мы начинаем ценить только тогда, когда уже не можем им сказать спасибо?