Его жизнь напоминала старую киноплёнку — ту, что пахнет пылью, табаком и временем, где лица живые, а правда не требует света софитов.

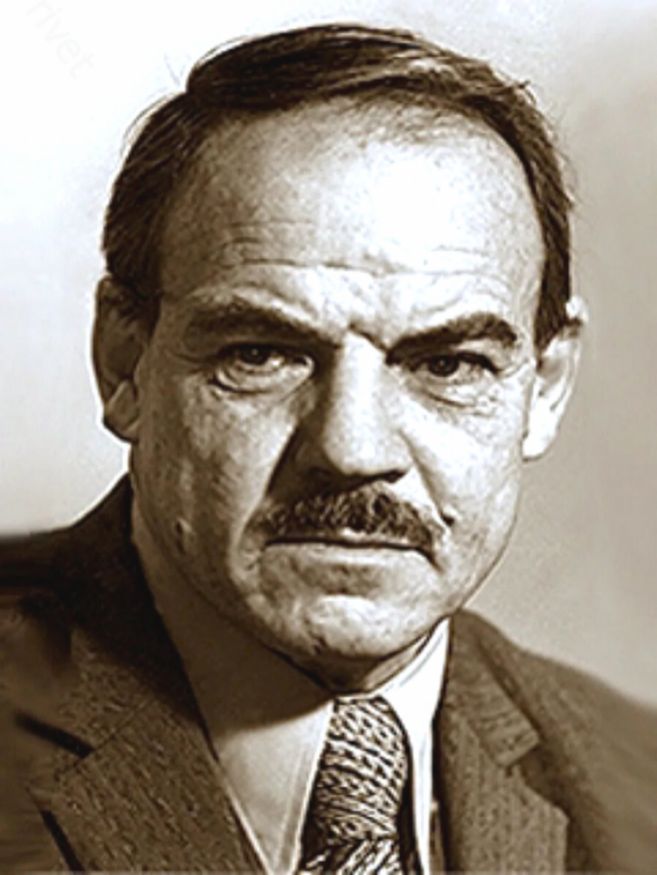

Михаил Глузский — актёр, который не нуждался в громких эпитетах. У него не было позолоты на имени, но был внутренний металл, тот самый, который не тускнеет даже после финальных титров.

Он не искал славы — она пришла к нему как благодарность за честность.

В нём было то, что сегодня называют «старой школой», но для его поколения это было просто жизнь: служить делу, не продаваться, не делать из ремесла шоу.

И всё бы закончилось спокойно — если бы на закате, когда ему было уже за семьдесят, в его жизнь не вошла женщина по имени Вера.

И тогда, будто кто-то включил свет в старом театре, где давно играли только привычные пьесы.

Но чтобы понять, как он дошёл до этой «поздней любви», нужно знать, откуда он сам.

Он родился в Киеве, в семье поэта и мечтателя, но отца потерял в четыре года.

Тиф, революция, похороны — начало жизни, которое не обещает ничего романтичного.

Мать — сильная, упрямая, без жалоб. Потом — Москва, коммуналка, очереди, сквозняки и тот самый ЦУМ, где она торговала игрушками, а маленький Миша прятался под прилавком, чтобы не быть один.

Он рос хулиганом. Не потому что злой — потому что жизнь вокруг была жесткая, а он просто учился отвечать ей тем же. Драки, милиция, фонари — обычный мальчишеский набор довоенной Москвы.

И вдруг — театр. Не по плану, не по воле судьбы, а просто случай: заглянул в кружок при доме культуры. И остался.

Потом были Щепка, армия, ВГИК, фронтовая бригада, первые роли, которые никто не замечал.

Но он цеплялся. Не за славу — за саму возможность быть в кадре.

Ведь для него сцена была не профессией, а способом выжить.

Когда Глузский говорил, казалось, будто его голос идёт не из горла, а изнутри — откуда-то из прожитых лет, от войн, фронтовых дорог и загримированных лиц.

Он был актёром без грима внутри. Настоящим — таким, которых уже не делают.

После войны, окончив ВГИК, он стал тем, кого режиссёры любили за правду. Не гламурную, не режиссёрскую, а ту, что нельзя сыграть — только прожить.

Он был «мастером эпизода», но эти эпизоды жили дольше, чем главные роли других.

Тот администратор из «Кавказской пленницы», тот шпион Ивашев, тот суровый большевик с усталым лицом — в них не было ни грамма игры.

Каждый раз, выходя в кадр, он будто приносил с собой запах окопов, пыли, железа, прожитой жизни.

Но если на съёмочной площадке он был бронёй, то в жизни — совсем наоборот.

Тихий, сдержанный, беззлобный. И в то же время упёртый до безумия.

Он мог спорить с режиссёрами, опаздывать на репетиции, ссориться, но только если чувствовал фальшь.

И, как это часто бывает у сильных людей, внутри него жила странная, мучительная нежность.

Он встретил Екатерину Перегудову, когда ей было двадцать два, а ему — тридцать с лишним.

Она — студентка ГИТИСа, замужняя, ухоженная, с кольцом на пальце.

Он — уже актёр, не богатый, но с лицом, которое помнят.

И вот они — два человека, которых судьба столкнула на вечеринке, где после вина заканчиваются приличия.

Он предложил пойти в магазин, она согласилась. И больше не вернулась прежней.

Они бродили по ночной Москве, целовались на ветру и понимали, что завтра будет боль.

Но всё равно шли. Потому что сдерживать чувства, когда тебе тридцать и ты впервые любишь по-настоящему, — всё равно что держать дыхание под водой.

Можно, но долго не протянешь.

Глузский уехал в Германию — контракт, театр, порядок. Писал ей письма, длинные, честные, будто молитвы.

И она сдалась. Развелась, ушла.

А потом — родила ему сына, которого по документам записали на чужого мужчину.

Так начиналась их семья: с подлога в паспорте и с настоящей любовью в сердце.

Они прожили вместе почти полвека — без скандалов, без заголовков, без «светской хроники».

Семья Глузского была не глянцем, а укрытием. Дом, где пахло кофе и сценариями, где кот спал на пачке рукописей, где телефон звонил редко и только по делу.

Катя знала, что рядом с ней человек, у которого всё внутри построено из слова «верность».

Их брак казался железным — но даже самый прочный металл ржавеет, если в нём поселится тоска.

Когда Михаилу исполнилось семьдесят, жизнь будто подшутила над ним.

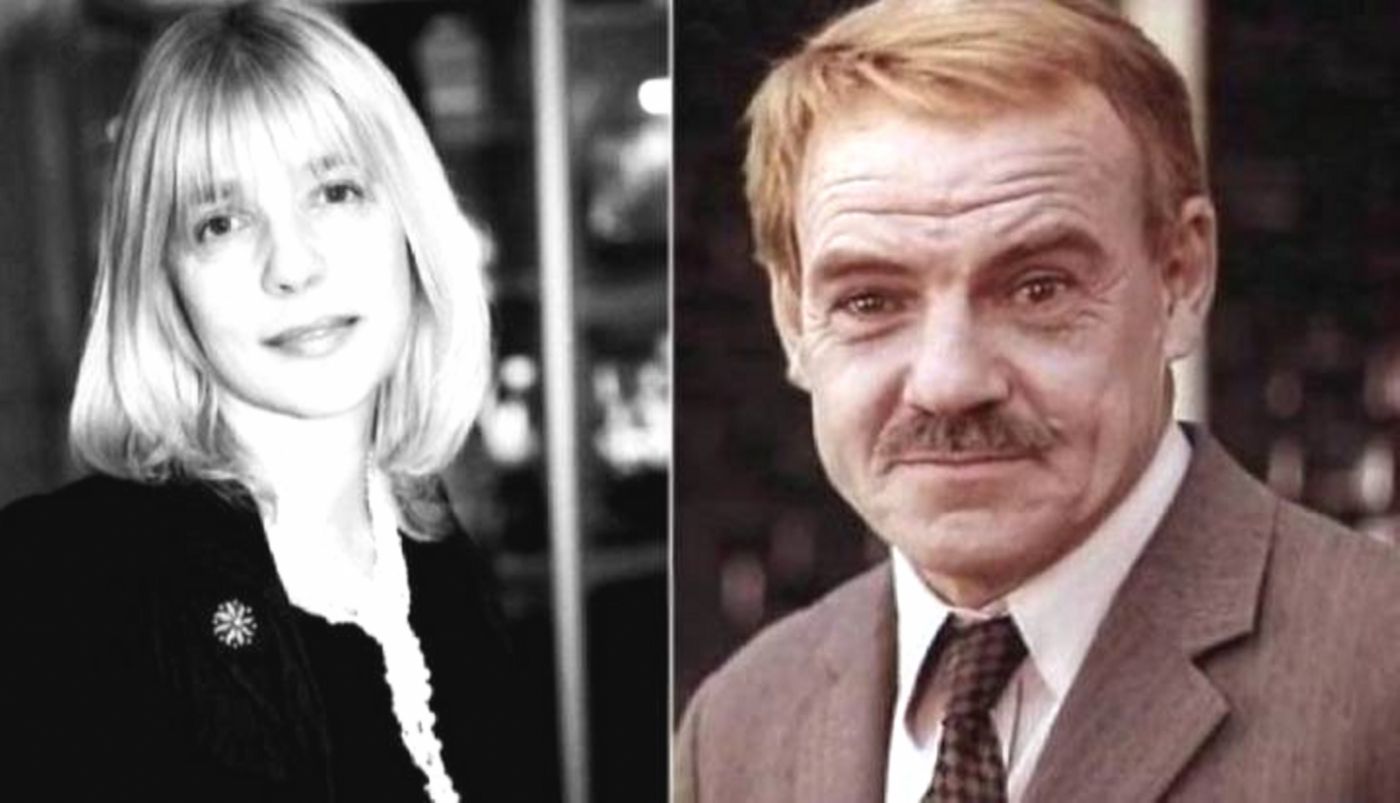

На съёмках фильма «Без солнца» он встретил Веру Глаголеву.

Молодую, светлую, остроумную — ту, в ком всё было настоящее, без налёта фальши.

Она входила в комнату — и воздух менялся.

Он смотрел на неё, как подросток, впервые попавший в театр.

Не из похоти — из восхищения.

С того момента Глузский будто ожил.

Начал носить шляпы, тщательно подбирать галстуки, отпустил трость — не потому что болело, а потому что красиво.

Возвращался домой поздно, но улыбался — как человек, который снова умеет дышать.

Катя всё видела.

Она не устраивала сцен, не обвиняла. Только спрашивала тихо, без яда:

— Ты опять сегодня с Верочкой встречаешься?

И он кивал, не прячась.

Мудрые женщины знают: иногда любовь не измена, а просто последняя вспышка — напоминание, что сердце ещё живое.

Их связь не была тайной.

Вера могла позвонить ему в три ночи — спросить совет, поделиться тревогой.

Он слушал. Всегда.

И до самой смерти называл её «мой светлый человек».

Для Глузского это была не интрижка, а откровение.

Как будто жизнь дала ему бонусный акт, не ради страсти, а ради нежности.

В ней не было фальши, не было обид — только тепло, которое не требовало ничего взамен.

Последние годы жизни Глузского были похожи на финальный акт большого спектакля — без громких реплик, но с таким внутренним светом, что зрители плачут молча.

Он продолжал играть, хотя организм уже сдавал. Болезни, слабость, усталость — всё это прятал под привычной сдержанностью.

В 2001-м он должен был ехать на фестиваль, но резко слёг: температура под сорок, дыхание хриплое, руки дрожат.

Врачи уговаривали остаться в больнице, но он настоял:

— Я должен сыграть. Это мой спектакль.

И сыграл. Последний.

На следующий день отказали лёгкие.

Месяц боролся — тихо, без жалоб.

Когда его не стало, жена сказала детям, что проживёт ещё два года — «чтобы проводить».

Так и случилось.

Их похоронили рядом на Ваганьковском.

Ни громких речей, ни фанфар — просто два человека, которые прожили жизнь честно.

А Вера…

Она жила долго, пережила обоих. Болела — скрывала.

Даже перед смертью не хотела жалости.

Она — как он: снаружи тихая, внутри стальная.

Их связь не нуждалась в словах, даже смерть не разорвала её — просто перевела в другое измерение.

Когда смотришь сегодня старые фильмы с Глузским, чувствуешь, что этот человек не играл.

Он жил в кадре, будто понимал: это его единственная форма бессмертия.

В нём не было фальши — и, наверное, поэтому зрители до сих пор верят каждому его слову.

Он был не героем, а человеком.

А это, в отличие от славы, не умирает.