Есть роли, которые кормят актёра всю жизнь. А есть такие, что душат.

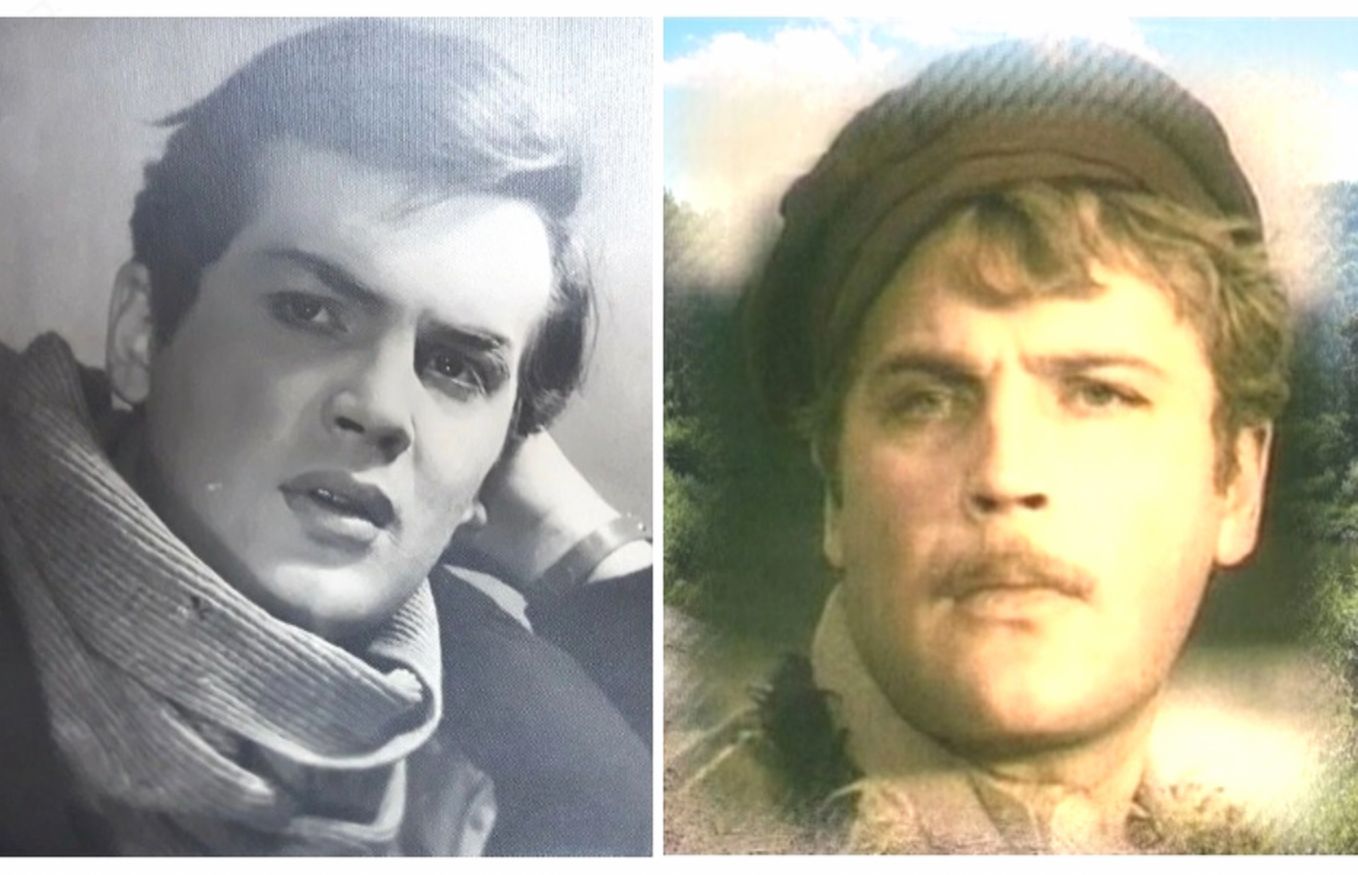

Валерию Гатаеву досталась вторая категория — та, что не отпускает даже на поклонах. Его Фрол Курганов из «Тени исчезают в полдень» был слишком убедителен, слишком живой, чтобы зрители смогли поверить во что-то иное. Миллионы людей знали этого мужика с твёрдым взглядом, будто сошедшего со страницы советского эпоса. Но за кулисами всё было иначе: после премьеры телефоны в квартире Гатаева замолчали.

Режиссёры боялись. «Худсовет долго не пропускал кандидатуру Валеры, думали — не вытянет, — вспоминал Краснопольский. — В итоге сыграл блестяще, но тем и навредил себе».

Так бывает: герой становится проклятием. Слава — в обмен на тишину после аплодисментов.

До Фрола Курганова он не имел ни агента, ни наставников. Только детство, пахнущее угольной пылью и тяжёлым трудом. Казань, довоенные дворы, отец, не вернувшийся с фронта. Мать, тянущая детей на спине, и подросток, который живёт не по учебнику, а по заводской сирене.

Никаких театров, никаких кулис — разве что пару раз удавалось пролезть на сеанс без билета, затаив дыхание под креслом. Так начиналась биография актёра, который сам не знал, что им станет.

Судьба, как водится, выбрала момент. В Гурзуфе, где Марк Донской снимал «Здравствуйте, дети!», ассистенты искали типажного парня. Гатаев подошёл — рабочая куртка, загар, глаза — без позы. Он не играл, он просто был. И эта естественность вдруг оказалась дороже дипломов. Съёмки среди солнца и моря стали его первым праздником, и Гатаев не захотел возвращаться в прежнюю жизнь.

Казань осталась позади, а вместо цеха — театральное училище, где не прощали ошибок, но замечали страсть. Потом — Калинин, филиал Школы-студии МХАТ, сцена, первые аплодисменты. Он не был красавцем-лицом, но на сцене умел быть тем, кто нужен. Таким, какими бывают только выжившие: сильными, молчаливыми и настоящими.

Когда его пригласили на «Тени исчезают в полдень», ему было чуть за тридцать. Он не пытался понравиться камере — он на самом деле понимал, что такое жить в деревне, пахать землю, терять людей. Этот опыт прожитой боли стал главным спецэффектом картины. Зрители верили, потому что он не врал. А после выхода фильма уже никто не верил, что может быть другим.

Но судьба не оставила его только в тени. В тот же год он снялся в «Последнем гайдуке» — сыграл Григория Котовского, и всё будто пошло по восходящей. Казалось, ещё немного — и Мосфильм откроет двери настежь. Но двери захлопнулись. Четыре года без работы, два случайных эпизода — как тень за спиной.

К тому времени он уже научился ждать.

В его жизни не было продюсеров и громких связей, зато была упрямая привычка выживать.

Сцена стала его убежищем, и каждый спектакль — как глоток воздуха, пока кино молчало.

Любовь, сцена и разлом

Он никогда не умел делать карьеру — умел только жить. Поэтому, когда Татьяна Доронина позвала его в Москву, это звучало не как предложение, а как вызов судьбы.

К тому моменту он уже считался мастером — Заслуженный, Народный, десятки ролей на сцене, но внутри оставался тем же парнем из Казани, который не привык к слову «успех». Он возвращался в Тверь снова и снова, будто туда, где не нужно притворяться.

В столицу его привели не амбиции — любовь.

Сначала — к женщине, потом — к театру, где она должна была играть рядом.

Людмила, первая жена, знала его ещё тогда, когда он таскал на плечах ящики, а не костюмы. Он любил её без остатка — так, как любят один раз в жизни. Её не было нужды завоёвывать — она просто ждала, пока он осмелится подойти. И прожили двадцать с лишним лет, растили сына, держались друг за друга.

Но однажды в театр пришла молоденькая актриса — и началась вторая жизнь.

Ольга Дубовицкая была совсем девчонкой. Только с распределения, робкая, тонкая, с открытыми глазами, в которых отражался весь тот мир, от которого Гатаев уже устал. Он, казалось бы, должен был посмеяться над этой наивностью — но вдруг понял, что снова может чувствовать.

Он опекал её по-отечески, объяснял, где пауза, где интонация. Потом они начали репетировать вместе, и репетиции стали длиннее. Труппа ничего не замечала, но в их взглядах уже было слишком много, чтобы играть это только на сцене.

Когда он подал на развод, никто не поверил.

Пятидесятилетний Народный артист уходит ради девочки? Абсурд. Но он сделал это спокойно, без скандала, с тем же упрямством, с каким когда-то поступал на завод. Не мог жить во лжи.

И когда Доронина позвала его в свой МХАТ, он сказал одно условие: «Со мной — только она».

Татьяна Васильевна приняла, хоть знала, что за этим потянется шепот.

И шепот потянулся.

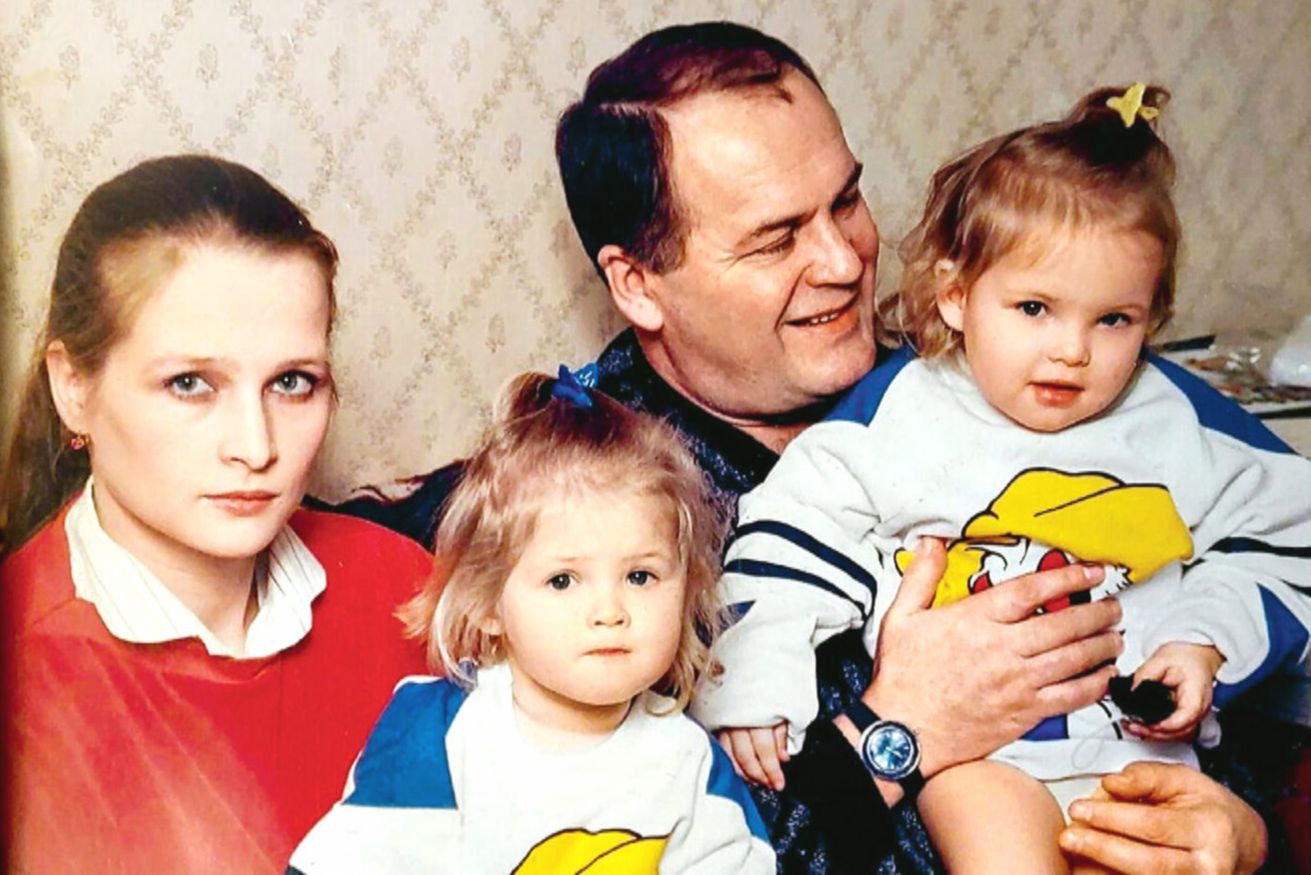

В кулуарах пересчитывали их взгляды, взвешивали «зачем». В нём видели тайного любимца худрука, в ней — случайную спутницу. Но они просто жили. И когда в их семье появились двойняшки, Мария и Таня, именно Доронина помогла им с квартирой — трёшка в Сокольниках, окна на парк.

Москва стала домом, а труппа — новой семьёй.

Он не верил, что всё это происходит с ним. Вчерашний парень с казанского завода, которому судьба дважды дала шанс: сыграть и любить.

Но 90-е обрушились на них, как зима без отопления. Кино встало. Гонорары исчезли. Актёры торговали кто чем мог.

Он ходил по рынкам, искал подработки, ругал себя за беспомощность. Гатаеву было стыдно — не за себя, за семью.

Ольга стояла на точке, продавала пуховики. «Период был ужасный, — вспоминала она потом. — Иногда не знали, что готовить детям».

Девочки болели, лекарства брали в долг, но он всё равно утром надевал костюм и шёл в театр — даже если спектакля не было.

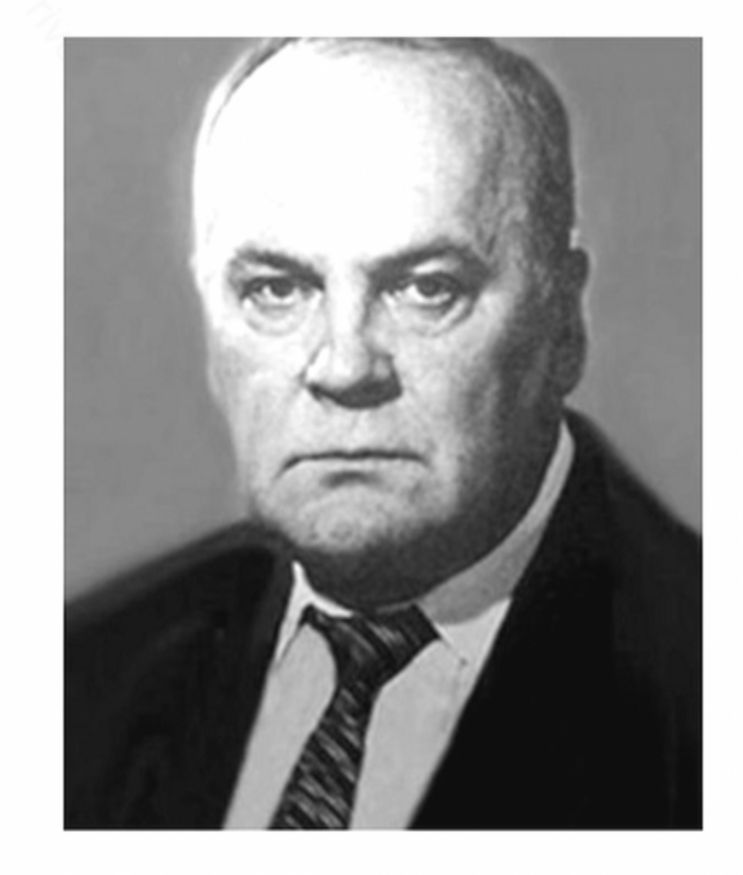

Его видели: крупный, грузный, с тростью — и всё же первым приходил в гримёрку.

Он не сдавался, просто потому что не умел.

Возвращение и тишина

Когда все привыкли думать, что Гатаев исчез, он вдруг вернулся — как будто вынырнул из застоявшейся воды. Начался новый век, и телевидение, уставшее от пластиковых лиц, снова потянулось к живым актёрам.

Он вошёл в сериалы, как человек, которому уже нечего доказывать. Играл чиновников, стариков, отцов, чьё молчание весит больше монолога. Камера любила его старое лицо — с прожитыми морщинами, с этими мягкими глазами, в которых осталась и нежность, и усталость, и тот самый внутренний свет, который не требует прожектора.

Он уже не гнался за главными ролями, хотя их давали. Просто делал своё — честно, без суеты. Для многих молодых актёров он стал тем, кто умеет слушать.

В театре его встречали, как старого моряка, который возвращается в порт — усталого, но с гордо поднятой головой.

«Он входил с палочкой, но с таким настроением, будто сейчас начнётся праздник», — вспоминал Михаил Кабанов.

Гатаев действительно был человеком праздника — не показного, не кабацкого, а человеческого, домашнего. Любил застолья, гостей, тёплый свет, шутку на грани. Любил жизнь так, что даже болезни казались ей мелким недоразумением.

Сын Артём пошёл другим путём. Не сцена — служба.

Командир СОБРа, полковник, прошедший Чечню. Гатаев гордился им тихо, без оркестров, просто держал в квартире его фотографии. Знал, что сын — настоящий, как и он сам когда-то.

А когда родились внучки, старик снова ожил. «Мои девчонки», — говорил он, не деля любви между ними и младшими дочками-близняшками.

Мария и Татьяна не пошли в актрисы — и он не настаивал. Пусть живут спокойно, без этой вечной лихорадки, когда ждёшь звонка режиссёра и гадаешь, позовут ли. Они всё равно остались рядом с искусством — одна продюсер, другая экономист во ВГИКе.

В их доме ещё долго стоял запах театра — грим, лак, треск старых кулис.

Но тело сдавалось.

Ноги отказывали одна за другой, сосуды разрушали свободу движения. Он, человек, который столько лет жил на сцене, теперь с трудом доходил до кресла. И всё же появлялся в театре — иногда просто посидеть в зале, услышать, как молодые репетируют. Он не был учителем, но каждый считал его наставником. Потому что умел одно: неравнодушие.

Когда ему стало совсем тяжело, он не жаловался. Только шутил — мол, «опять Фрол Курганов прихрамывает».

Тот самый Фрол, с которого всё началось.

Ирония судьбы: роль, которая когда-то лишила его работы, теперь оставалась единственным символом, по которому его знали миллионы. Но он уже не злился.

Валерий Закирович Гатаев умер в 2011 году. Семья была рядом.

Ольга потом сказала в интервью: «Он любил жизнь слишком сильно. Каждый день должен был быть праздником, с людьми, застольем, разговорами. И, наверное, эта жизнь его и подвела. Но по-другому он не умел».

Гатаев не был звездой — он был человеком, у которого звезда случилась, но не испортила.

Он не гнался за вечностью, не играл в идолов. Просто жил — с ошибками, любовью, усталостью, с правом быть несовершенным.

И, может быть, именно поэтому его помнят. Не как Фрола, не как Народного артиста, а как живого мужчину, который не боялся чувствовать.

Редкая черта — и редкая честность.