В 1940 году, когда пришла страшная весть о гибели в тюрьме любимого брата Петра, заклеймённого «врагом народа», Василий Меркурьев совершил поступок, на который в то время мало кто бы решился.

Он жил в коммуналке, едва сводил концы с концами, но без лишних слов принял в свой дом троих осиротевших племянников — Виталия, Женю и Наташу, подарив им такую же отцовскую любовь, какой окружал и собственных детей. А три года спустя, находясь в глухой сибирской эвакуации, назло всем и всему назвал новорождённого сына Петром, в честь брата.

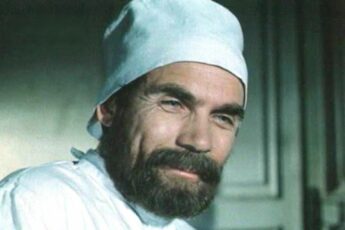

Вся страна знала Меркурьева как добродушного гиганта с лучезарной улыбкой — старшего лейтенанта Тучу или же академика Нестратова. Но мало кто догадывался, какую неподъёмную ношу артист нёс в своей реальной жизни и какой ценой ему давалась эта знаменитая обезоруживающая улыбка.

История любви Меркурьева и Ирины Мейерхольд, дочери того самого, неугодного власти режиссёра, — это готовый сценарий для драмы, полной человеческих трагедий. До этой встречи в жизни актёра был гражданский брак с Антониной Павлычевой, отношения с которой, по воспоминаниям, он «с лёгкостью перечеркнул», повстречав Ирину.

В 1934 году Мейерхольд, будучи ассистентом режиссёра на «Белгоскино», приехала к Меркурьеву в санаторий, чтобы предложить роль и дать ознакомиться со сценарием.

Перед ней предстал высокий артист, который сразу же начал ухаживать: усадил на качели, подал на подносе чай, сдобную булочку и два кусочка сахара. Сам же Василий Васильевич позже признавался, что влюбился как мальчишка с первого взгляда, но старался не подавать вида.

Их роман разгорелся уже на съёмочной площадке. Меркурьев делал ненавязчивые замечания, на которые невозможно было обидеться. Увидев однажды Мейерхольд с яркой помадой, он молча достал белоснежный платок и стёр помаду, буркнув: «Не люблю крашеных».

Когда Ирина, встретив старого друга Эраста Гарина, радостно бросилась ему в объятия, ревнивый Меркурьев тут же поинтересовался: «Вы со всеми подряд обнимаетесь?». «Да», — дерзко парировала будущая супруга, отстаивая свою независимость.

Актёр проявлял настойчивость, но всегда оставался деликатным. Когда работа затягивалась, он, живший на другом конце Ленинграда, на Крестовском острове, просил разрешения остаться у Мейерхольд, ссылаясь на разведённые мосты, из-за которых он не может доехать до дома.

А полноценные отношения Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд начались из-за одной телеграммы. Театр, где служил Меркурьев, уехал на гастроли, и съёмки в фильме пришлось приостановить. Режиссёр настаивал на замене, и тогда Ирина пошла на отчаянный шаг, отправив Меркурьеву в Сочи депешу: «Приезжайте, мы в простое. Жду вас и целую. Ирина Мейерхольд».

Ответа не последовало. Она уже потеряла всякую надежду, как вдруг однажды дверь распахнулась, и на пороге возник он. Меркурьев широко улыбнулся и тут же потребовал тот самый поцелуй, обещанный в телеграмме, и получил его. «В тот день моя судьба была решена», — говорила Ирина Всеволодовна. После этой встречи они начали жить вместе.

В июне 1939-го арестовали отца Ирины. Спустя месяц от «чьих-то рук» погибла жена Мейерхольда, Зинаида Райх. Тучи сгущались. Кто-то из «доброжелателей» намекнул Меркурьеву, что брак с «дочерью врага народа» может стоить ему карьеры, а может даже и жизни, и настойчиво рекомендовал подать на развод.

Василий Васильевич молча выслушал советчика, а после схватил за шкирку и спустил с лестницы. Никто не имел права давать ему подобные советы. Ирина была для него смыслом жизни, поэтому он никогда и ни за что бы её не бросил.

Семья Меркурьевых росла стремительно. К троим собственным детям — Анне, Катерине и Петру — добавились трое племянников, детей репрессированного брата, которых актёр усыновил.

Позже, на пути из эвакуации, Ирина Всеволодовна подобрала на вокзале двоих потерявшихся малышей, чья мать отстала от поезда. Дети прожили в семье почти два года, пока Василий Меркурьев в одном из радиоинтервью не рассказал о них — и мать, к счастью, нашлась.

В их огромной, но неуютной квартире на улице Чайковского царил «бивуачно-таборный» быт. Дети спали где придётся, даже на полу. Сын Пётр вспоминал, что их дом походил на цыганский табор, где не хватало только костров. Стены без обоев, оштукатуренные, как в каком-нибудь общественном здании, и печка-буржуйка с выведенной в окно трубой довершала картину.

Однажды случилась беда: у Василия Меркурьева в магазине вытащили все продуктовые карточки на месяц. На всю огромную ораву. В тот вечер Меркурьев зашёл в ресторан «Метрополь» — выпросить каких-нибудь продуктов.

К нему подошёл директор ресторана, фронтовик Михаил Максимов, и участливо поинтересовался, почему знаменитый артист просит дать ему хоть что-то из еды. Услышав печальный рассказ, Максимов промолчал.

Когда же Меркурьев собрался уходить, официант сообщил: «Вы можете питаться у нас бесплатно. Приходите в любое время и берите с собой семью». А вернувшись домой, Василий Васильевич застал невероятную сцену: посреди комнаты высились четыре огромные коробки с крупой, макаронами, колбасой и сгущёнкой.

«Принесли и сказали, что это тебе. От кого — не сказали», — развела руками жена. Меркурьев сразу понял, что это была помощь от того самого директора «Метрополя». Так началась их дружба с Михаилом Максимовым, человеком, который буквально спас его семью от голодной смерти.

Василий Васильевич трудился на износ. Театр, кино, бесконечные творческие встречи — он брался за любую работу не ради славы, а чтобы прокормить своих «птенцов». Сын вспоминал, что отец из каждой поездки старался возвращаться через Москву, чтобы «походить по «Мосфильму» и напроситься на пробы». И каждую заработанную копейку «этот трудолюбивый скворец нёс в гнездо».

Себе актёр отказывал во многом, одевался более чем скромно. Однажды в школе его сыну сделали замечание за штопаные локти на пиджаке: «Ты сын трижды лауреата Сталинской премии! Не стыдно?». За мальчика заступилась мать его одноклассника: «У него папа не ворует, а премии тут ни при чём». Награды актёра, к слову, на достатке семьи почти не сказывались.

Единственной отдушиной для Меркурьева оставалась дача в Громово. Там, в глуши, актёр мог наконец почувствовать себя свободным. Он завёл хозяйство: корову, свиней, кур, разбил огород. А осенью вся семья таскала тяжеленные мешки с урожаем несколько километров до электрички. В основном дачный огород кормил семью в самые сложные времена.

Меркурьев был человеком поразительной внутренней свободы. В 1942 году в новосибирской эвакуации в театре «Красный факел» висела карта военных действий.

Один старый партиец с фамилией Фёдоров, передвигая флажок, с благоговением произнёс: «Смотрите, какой великий стратег товарищ Сталин!». У Меркурьева, по воспоминаниям жены, глаза покраснели от злости. Артист подскочил к партийцу, схватил за грудки и прошипел: «Если ты ещё раз этого душегуба назовёшь великим стратегом, я из тебя дух вышибу!».

Пять лет спустя, когда Василия Меркурьева, уже прославленного лауреата, принимали в партию (на этом настоял его бывший учитель, опасаясь за судьбу его семьи), тот самый партиец ехидно спросил: «А как вы теперь относитесь к товарищу Сталину?».

В зале воцарилась гробовая тишина. Меркурьев спокойно парировал: «А как же я раньше к нему относился? Ну-ка, расскажите». Партиец побледнел и вжался в кресло, поняв, что если расскажет правду, то его самого обвинят в сокрытии «врага народа».

Двенадцать долгих лет Ирина Всеволодовна была лишена права работать. Все эти годы Меркурьев один тянул на себе огромную семью. Он был для жены опорой, защитой, самой жизнью. А она — его мозгом, музой, его Иришечкой, как он её ласково называл.

Лишь в 1959 году, после полной реабилитации Мейерхольда, Ирине Всеволодовне разрешили вернуться к преподаванию. Творческий союз Меркурьева и Мейерхольд был поразительно плодотворным. Супруги вместе ставили спектакли и выпустили семь актёрских курсов, дав путёвку в жизнь Марине Неёловой, Игорю Владимирову и многим другим.

Ирина Всеволодовна была крупным режиссёром с нереализованной до конца карьерой. Всю себя она отдавала ученикам, подробно объясняя приёмы, упражения, секреты, которые могут помочь в актёрском деле. Меркурьев же был слишком артистом, чтобы теоретизировать.

Он не объяснял, а показывал. Актёр выбегал к ученикам и разыгрывал какую-нибудь сцену из спектаклей, играя за всех персонажей сразу. Студенты смотрели заворожённо, осознавая, что стали свидетелями непревзойдённого таланта.

Но годы страха и работа на износ не прошли бесследно. К шестидесяти годам у Василия Васильевича был целый букет тяжёлых болезней: диабет, проблемы с почками, сердце. Но артист продолжал выходить на сцену. Близкие вспоминали, как он, едва держась на ногах, приезжал в театр.

Ему помогали одеться, гримировали. Он шёл к кулисам и садился на стул, опустив голову. Казалось, сил не хватит даже на один шаг. Но вот звучал сигнал, и на сцену лёгкой, пружинистой походкой, с ясным, горящим взором выходил Артист. «Сцена — единственный допинг, который меня может оживить», — отшучивался он.

Его последней работой стала роль Рембрандта, о которой актёр мечтал много лет. Поздней ночью, после спектакля, тяжело больной Меркурьев вышел на пустую сцену в костюме и гриме, чтобы прогнать предсмертный монолог художника. Перед несколькими коллегами он подводил итог не только жизни великого голландца, но и будто бы своей собственной:

«Я в труде ослеп.

Не убивал, не предавал. Работал.

Любил, страдал и честно ел свой хлеб,

Обильно орошенный горьким потом».

Это было его творческое завещание. Прямо с репетиции актёра увезли в больницу, из которой он уже не вернулся. 12 мая 1978 года сердце Василия Меркурьева остановилось. Проститься с ним в Театр имени Пушкина пришли тысячи людей.

Гроб выносили под его любимый романс Глинки «Сомнение» в исполнении Шаляпина. Сын Пётр вспоминал, что в тот момент, когда зазвучали слова «Уймитесь, волнения страсти…», по щеке ушедшего из жизни отца медленно скатилась слеза. Василий Васильевич всегда плакал, когда слышал эту песню.

Ирина Всеволодовна пережила мужа всего на три года. Впрочем, не жила, а доживала без своего любимого Васечки, с которым она провела сорок тяжелых, но счастливых лет.