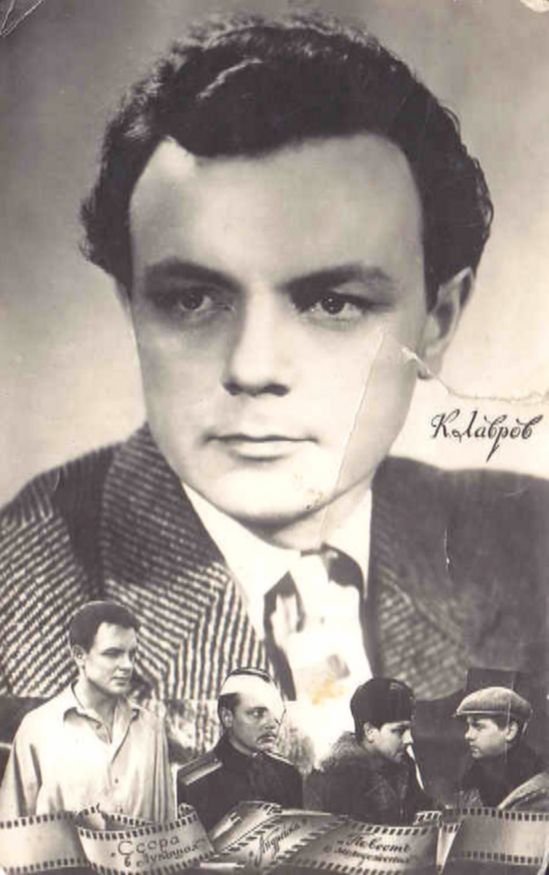

100 лет назад, 15 сентября 1925 года, родился народный артист СССР Кирилл Лавров (1925-2007)

*

В биографии Кирилла Лаврова есть удивительные факты. Например, он впервые снялся в кино в три года – в немой черно-белой картине «Третья молодость» (1928), к сожалению, не сохранившейся. А много ли у нас было народных артистов СССР, получивших это звание, не имея не только профессионального образования, но, даже не окончив среднюю школу?! Думаю, больше ни одного.

Он — едва ли не единственный исполнитель роли Ленина, кому удалось отстоять свое право играть любых, даже самых отрицательных героев. Те, кто жил в СССР, знают – это было непросто. Еще Лавров – редкий для актерской среды однолюб, правдоруб и «совесть театра». О его человеческих качествах до сих пор ходят легенды.

И, кстати, мало кто знает, что в 1943 году 17-летний Кирилл рвался добровольцем на фронт – просился в школу радистов для заброски в фашистский тыл. Юноше с горящими глазами не смогли отказать. Правда, отправили служить в авиацию…

*

«СЛУЖБОЙ В КРАСНОЙ АРМИИ МЫ, МАЛЬЧИШКИ, БРЕДИЛИ»

Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде в актерской семье. Его отец, Юрий Сергеевич Лавров (будущий народный артист СССР), тогда работал в Театре имени Мейерхольда в Москве и одновременно был актером и режиссером Ленинградского театра-студии В. Максимова.

Мама, Ольга Ивановна, — из дворянок, выпускница первого набора Школы театрального мастерства Леонида Вивьена, актриса Большого драматического (БДТ) и Молодого театра в Ленинграде.

Их чувства вспыхнули во время спектакля «Бесприданница», в котором начинающие актеры играли соответственно Карандышева и Ларису.

Тайно обвенчавшись, молодые люди поселились с мамой Ольги – Елизаветой Акимовной (когда-то она была секретаршей писателя Куприна) — в большой питерской коммуналке в Озерном переулке. И хотя родители были вместе всего пять лет, Кирилл Юрьевич вспоминал свое детство, как самое счастливое.

«Необыкновенно отчетливо помню, как отец меня несет на плечах, мне три года, я засыпаю, моросит дождь… Он меня несет с Литейного, с просмотра фильма «Третья молодость», где он снимался — это был его дебют. Он играл какого-то деревенского парня, а я — снимался в массовке. Таким образом, мы с отцом одновременно начали наши кинематографические карьеры…»

*

Если не считать творческую атмосферу дома, Кирилл рос обычным, по собственному выражению, «ординарным мальчишкой». Неплохо учился в школе, серьезно занимался гимнастикой, фехтованием и лыжами, при этом считался хулиганом и драчуном, прогуливал уроки, был заводилой в дворовых проказах.

Охотно ходил с друзьями в кино, бывал на спектаклях отца в театре, наблюдал за репетициями матери, но об актерстве даже не задумывался. Его первой подростковой страстью был футбол, второй – военная служба.

«Во времена моей юности о генах никто понятия не имел, — годы спустя признавался Лавров. — Сама наука, как известно, считалась реакционной и ложной. А вот службой в Красной Армии мы, мальчишки, буквально бредили».

Юноша мечтал стать профессиональным военным, однако успел окончить только 7 классов, как началась Великая Отечественная. Кирилла с мамой, бабушкой и его двухлетней сводной сестрой Наташей эвакуировали в Кировскую область, оттуда — в Новосибирск.

Там, считая себя главным кормильцем семьи, Лавров пошел работать грузчиком на заготовительный пункт зерна, затем устроился токарем на завод № 325 Наркомата боеприпасов. Вкалывал наравне со взрослыми – смены были по 16 часов, без выходных.

А еще с первого дня эвакуации ходил по военкоматам – рвался на передовую. Правда, долго получал отказы – не подходил по возрасту.

«У меня была бронь от призыва, потому что завод был военный, — рассказывал Кирилл Юрьевич. — Но я очень хотел на фронт, мне тогда было 17 лет. Я – как доброволец – просился на курсы радистов для заброски во вражеский тыл. В конце концов, меня взяли. Однако вместо передовой направили в Астраханское авиационное военно-техническое училище».

«БУДЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, ЕСЛИ ВЫ ЭТО БРОСИТЕ»

Повоевать не пришлось, но не его в этом «вина».

Окончив в 1945 году училище, Кирилл Лавров в составе 581-го полка 255-й дивизии 10-й воздушной армии еще в течение 5 лет служил авиатехником на острове Итуруп на Курилах – обслуживал пикирующие бомбардировщики «Пе-2».

За работу на военном заводе был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945), за «японскую», которую он застал на Дальнем Востоке, — медалью «За победу над Японией» (1945).

Собирался поступать в военную академию, учиться на военного инженера. Но… постепенно (всё-таки аукнулись гены!) увлекся художественной самодеятельностью, начал играть в любительских постановках, переиграл всю классику. И неожиданно для себя буквально заболел театром!

Осознав это, старшина Лавров уволился со службы и поехал в Ленинград поступать в театральный вуз.

Это был со всех точек зрения авантюрный поступок. Во-первых, у него не было аттестата зрелости – среднюю школу он ведь так и не окончил. А в 25 лет вновь садиться за школьную парту ох, как не хотелось. Во-вторых, категорически против его ухода из армии был отец.

Юрий Сергеевич, еще в 1930-е годы уехавший в Киев и ставший там ведущим актером театра русской драмы имени Леси Украинки, искренне считал, что у сына нет достаточного таланта, и боялся, что он сломает себе жизнь.

«Только потеряешь время, — по-мужски честно он сказал ему при встрече. – Ты пойми, артисты — люди самые зависимые: от ситуаций, обстоятельств, режиссёрской воли… И нет ничего страшнее, чем несостоявшийся актер!»

Однако Лавров-младший уже все решил.

Конечно, в Ленинградский государственный театральный институт (будущий ЛГИТМиК) его без аттестата не приняли, но до творческого конкурса допустили. И, прослушав вступительную программу Лаврова, председатель приемной комиссии — завкафедрой актерского мастерства профессор Леонид Федорович Макарьев сказал:

«Будет преступлением, если вы это бросите!»

По совету педагога молодой человек отправился в вечернюю школу, но долго не выдержал – бросил.

И в этот момент на помощь пришел Его Величество Случай. На счастье Лаврова как раз в это время в Ленинграде гастролировал Киевский театр русской драмы. Втайне от отца он добился встречи с его художественным руководителем и главным режиссером Константином Павловичем Хохловым.

И тот – легендарная личность, ученик А. Ленского, один из основателей БДТ в дореволюционном еще Петрограде, оценив творческие возможности начинающего актера, дал ему шанс – взял во вспомогательный состав.

Только после этого Лавров поставил отца перед фактом, что теперь они работают в одной труппе.

«А ВАС, ЛАВРОВ, ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ»

Он учился актерскому мастерству прямо во время репетиций, схватывая все на лету. Как и все, начинал с массовки и «кушать подано». Но природное обаяние, прекрасные внешние данные, органика и способность импровизировать не остались незамеченными.

Первая роль Кирилла Лаврова на профессиональной сцене – половой в трактире в спектакле «Живой труп» по Л. Толстому. А дальше с каждым годом работы становились все масштабнее и интереснее. Он играл Грекова в спектакле «Враги» по Горькому, Сандро – в «Стрекозе», Алексея в пьесе В. Розова «В добрый час!»… Критики не жалели в адрес молодого актера хвалебных слов.

«В Киеве я проработал пять лет, — вспоминал «киевский период» Кирилл Юрьевич. — Театр был потрясающий! Когда мы приезжали в Москву на гастроли, нас сопровождали наряды конной милиции! Билеты раскупались за несколько недель до приезда! Именно там и был заложен фундамент моего отношения к профессии».

В Киеве он нашел свое семейное счастье. Любопытно, что как когда-то у его родителей, романтическая искра у Лаврова и его будущей супруги — выпускницы Школы-студии МХАТ Валентины Николаевой — пробежала на сцене.

В 1952 году в спектакле «Слуга двух господ» по знаменитой пьесе Карло Гольдони он репетировал Сильвио Ломбарди, она – его невесту Клариче. Еще до премьеры из искры разгорелось пламя! Ради Николаевой он даже расстался с Элиной Быстрицкой, хотя, как говорят, все шло к их скорой свадьбе.

В 1955 году случилось судьбоносное возвращение Лаврова в родной Ленинград, куда его позвал Константин Хохлов, назначенный художественным руководителем ленинградского Большого драматического театра. С тех пор актер был верен сцене БДТ всю жизнь. Хотя однажды все-таки едва не ушел…

Эта история произошла через год после возвращения. После смерти Хохлова БДТ возглавил Георгий Товстоногов. Узнав, что перед новым главным режиссером поставлена задача уволить 17 артистов, Лавров сам написал заявление об уходе – его как раз пригласили в Ленинградский театр комедии. Но Товстоногов, уже видевший его в спектаклях, вызвал к себе в кабинет.

«У меня есть правило, — сказал «великий Гога», — я никогда не задерживаю людей. К тому же мне сейчас поручена реорганизация труппы, и вы облегчаете мне задачу. Но в данном случае я предлагаю вам поработать со мной год. А потом, если захотите, то сможете спокойно уйти».

Лавров согласился, и этот «год» растянулся на полвека. О чем, как признавался актер, он ни разу не пожалел. Свою работу с Товстоноговым Кирилл Юрьевич называл своим «главным творческим счастьем».

*

ПОДАРИЛ СВОЮ РОЛЬ ДРУГОМУ

В труппе БДТ тех лет был просто «сумасшедший» набор исполнителей — Виталий Полицеймако, Евгений Лебедев, Сергей Юрский, Иннокентий Смоктуновский, Ефим Копелян, Владислав Стржельчик, Олег Борисов…

Но мудрый Товстоногов быстро нашел для Лаврова свою нишу, используя его склонность к острохарактерным героям. Он играл Молчалина в «Горе от ума», Астрова — в «Дяде Ване», Платонова – в «Океане», Соленого — в «Трех сестрах», Городничего в «Ревизоре», Шаманова в «Прошлым летом в Чулимске»…

Товстоногов даже как-то признался, что вообще не представляет БДТ без Лаврова.

«В строительстве того Большого драматического, который называют ансамблем ярких индивидуальностей, Лаврову принадлежит одно из ведущих мест. Мне доставляла и доставляет радость неожиданность его перевоплощений, тонкость психологического рисунка роли», — говорил Георгий Александрович.

*

Роли ролями, но еще Лавров всегда заметно выделялся своими человеческими качествами.

О его характере и широте души говорит хотя бы такой факт. Приехав в 1958 году в Киев проведать отца, в один из вечеров Кирилл Юрьевич пошел в театр на спектакль «Второе дыхание».

Там он увидел незнакомого актера, который настолько его поразил «своей немыслимой, звериной правдоподобностью», что, не имея на то полномочий ни от Товстоногова, ни от театра, он на свой страх и риск пригласил его в Ленинград — в Большой драматический театр. Звали этого актера – Павел Луспекаев. Это Лавров нашел его, можно сказать, «открыл», с его подачи тот оказался в БДТ.

Мало того… Чтобы доказать Товстоногову, что он пригласил неизвестного актера не зря, Лавров уговорил главного режиссера отдать Луспекаеву одну из главных ролей – Егора Черкуна — в новом спектакле «Варвары», которую репетировал сам.

И эта роль прославила Луспекаева. Недаром после премьеры ведущий актер БДТ Олег Борисов написал в своем дневнике:

«В «Варварах» свели с ума Доронина и Луспекаев».

Кто еще из актеров совершал такие благотворительные подвиги? Навскидку не могу вспомнить ни одного.

*

*

*

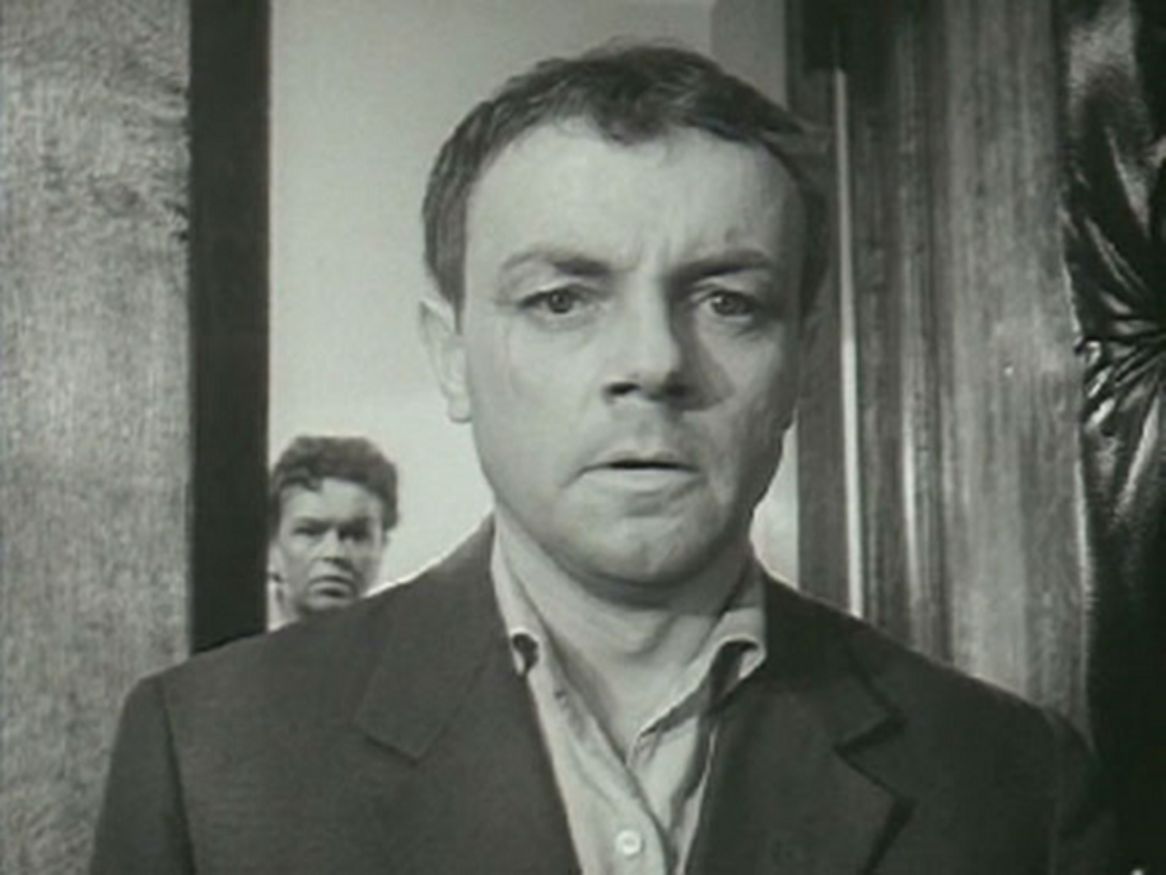

ПРОСЛАВИЛА РОЛЬ УГОЛОВНИКА

Как водится, всесоюзную славу и народную любовь Кириллу Лаврову принес кинематограф. Правда, не сразу.

Начиная с середины 1950-х, режиссеры снимали его часто, но в основном в эпизодах. «Васек Трубачев и его товарищи» (1955), «Максим Перепелица» (1955), «Медовый месяц» (1956), «Андрейка» (1958), «Повесть о молодожёнах» (1959)… В 30 годам Лавров снялся в 15 фильмах и только однажды в главной роли – в комедии Максима Руфа «Ссора в Лукашах» (1959).

И вновь ему в каком-то смысле повезло. В 1963 году мэтр советского кино — режиссер Леонид Луков — решил экранизировать роман Юрия Германа «Один год». На главную роль – решившегося на побег из колонии вора-рецидивиста Алексея Лапина – он без проб утвердил Георгия Юматова, который тут же дал согласие. Но вскоре Луков скоропостижно умер.

Вместо него худсовет киностудии назначил новых режиссеров — Илью Турина и Владимира Беренштейна, сниматься у которых Юматов особым желанием не горел. В результате он загулял, был снят с роли, а вместо него снялся Кирилл Лавров. И сыграл своего неоднозначного героя просто блистательно.

Драма «Верьте мне, люди» (1964) стала лидером проката (40,2 млн зрителей) и сегодня входит в 100 самых популярных лент за всю историю советского кино. С нее начался стремительный взлет Лаврова – киноактера.

В том же 1964 году он снялся еще в одной своей знаковой роли – сыграл мужественного, честного, идейного военного корреспондента Ивана Синцова в фильме А. Столпера «Живые и мертвые» — по одноименному роману Константина Симонова. Эта военная драма произвела настоящий фурор (более 40 млн зрителей только в СССР), взяла премии на МКФ в Карловых Варах и в мексиканском Акапулько.

*

Любопытно, что Лаврова на эту роль выбрал сам Симонов, который в годы войны был военным корреспондентом.

«Живые и мёртвые» снимали в Калининской области, — вспоминал Лавров. — Однажды на поле, где были вырыты окопы, появился военный газик. Из него вышел Константин Михайлович. И меня вдруг возникло ощущение, что вот там, за лесом, действительно – враг, а Симонов сейчас военный корреспондент, приехал к нам за материалом для своего фронтового очерка…

Скажу без преувеличения, этот человек сыграл огромную роль в моей судьбе. Если можно говорить о какой-то моей известности в народе, то она началась как раз с Синцова».

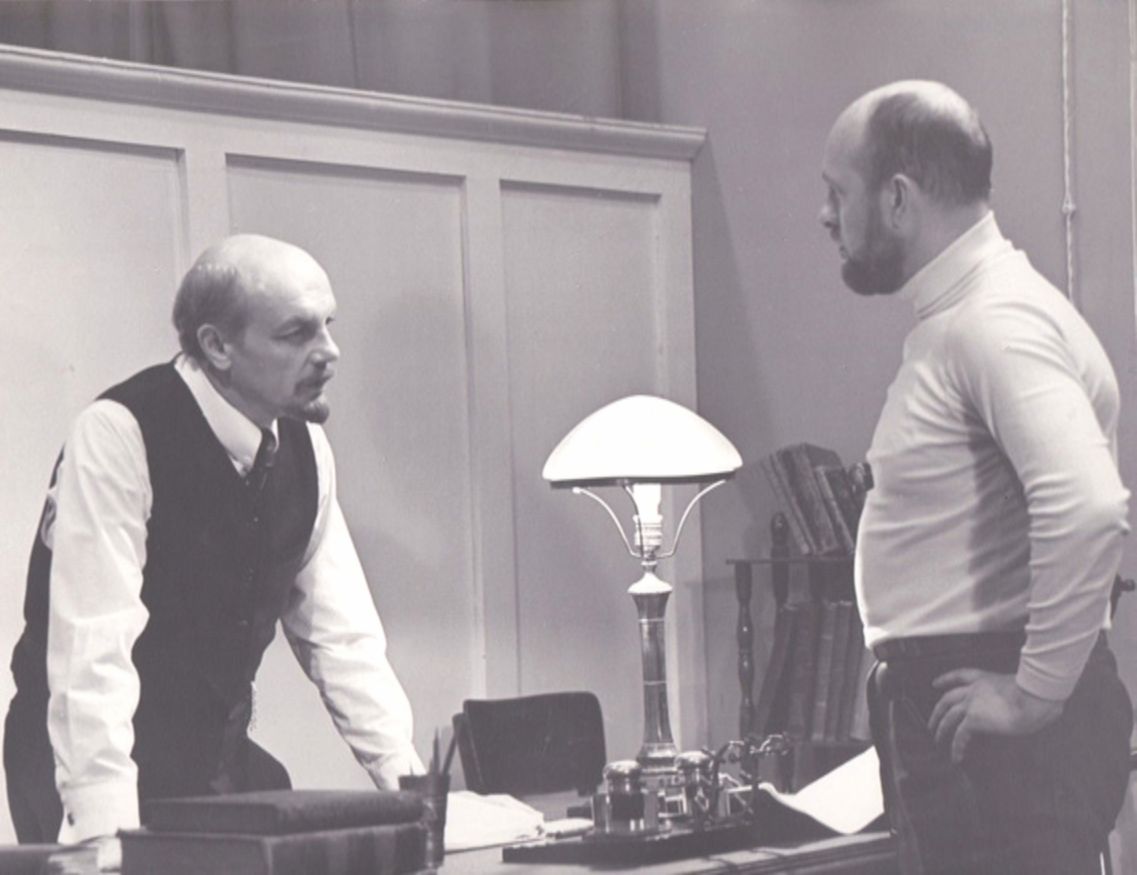

За свою карьеру актер снялся в 77 картинах, и среди них немало вошедших в «золотой фонд советского кино». Лавров неоднократно мастерски, совсем не плакатно играл Ленина («Доверие», 1976 и «20 декабря», 1981), и был одним из немногих, кто не стал «заложником» этой роли.

Разве можно забыть других его героев? Например, его матроса Федора Швандю («Любовь Яровая», 1970), графа Карнеева («Мой ласковый и нежный зверь», 1978), Ярослава Мудрого («Ярославна – королева Франции»,1978), лорда Болингброка («Стакан воды»,1979), полковника КГБ Серегина («Колье Шарлотты», 1984) и так далее.

*

*

Сам Лавров очень дорожил фильмами «Братья Карамазовы» (1968) и «Укрощение огня»(1972). На съемках первого он крепко подружился с Михаилом Ульяновым (они играли соответственно Ивана и Дмитрия Карамазовых). Именно им после смерти режиссера Ивана Пырьева выпало завершать работу над этой экранизацией знаменитого романа Достоевского, и с тех пор они считали себя «братьями» всю жизнь.

В «Укрощении огня» Кирилл Юрьевич сыграл инженера-конструктора Андрея Башкирцева, прототипом которого был легендарный Сергей Королев. И сыграл так, что после премьеры мама Королева, Мария Николаевна, в порыве откровенности ему призналась:

«Вот вы, Кирюша, совсем не похожи на Серёжу, но когда я смотрю вас на экране, то мне так и хочется крикнуть: «Серёжа!»

Высшая оценка актеру, не правда ли?!

РЯДОМ С «ЛЮБИМОЙ ДЕВОЧКОЙ»

Когда в 1989-ом не стало Георгия Товстоногова, коллектив БДТ единодушно проголосовал за то, чтобы театр возглавил Лавров. Против выступил только один человек – он сам. Правда, «отвертеться» Кириллу Юрьевичу все же не удалось – он и сам понимал: театру нужен был продолжатель товстоноговских традиций. И взвалил эту тяжелую ношу на свои плечи.

Коллеги потом вспоминали: это был правильный выбор. Надвигались трудные времена, и окажись в кресле худрука случайный назначенец, могло случиться непоправимое.

«Представляете, — рассказывала актриса БДТ, народная артистка РСФСР Лариса Малеванная, — за годы своего руководства он никого не уволил из театра: ни одного старичка, даже не играющего в эпизодах, не сократил, не подвел изощренно к увольнению по собственному желанию.

Время-то было страшное — 90-е годы: всеобщая нищета, невостребованность, неопределенность. Кирилл Юрьевич часто повторял, что уволить в таких условиях артиста — все равно что выбросить человека на помойку, оставить умирать от голода».

А скольким в эти сумасшедшие годы, пользуясь своей популярностью, народной любовью и уважением сильных мира сего, худрук БДТ, народный депутат СССР, глава Союза театральных деятелей СССР Лавров помог с квартирами, больницами, пенсиями, лекарствами…

При этом сохранил свою репутацию незапятнанной — ни интригами, ни скандалами. Неслучайно как-то коллеги предложили ввести в искусстве «единицу порядочности — 1 лавр».

Несмотря на занятость, продолжал играть в спектаклях, сниматься в кино. Например, в начале 2000-х появился в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», сыграл «вора в законе» по кличке Барон в «Бандитском Петербурге».

*

Свободное время проводил с семьей – Лавров был классическим однолюбом и семьянином. С Валентиной Николаевой они были вместе почти 50 лет. Жили дружно, счастливо – он называл ее «любимая девочка моя». «Любимая девочка» родила ему сына Сергея, затем дочь Марию, после чего совершила «актерский подвиг» — ушла со сцены и полностью посвятила себя мужу и детям.

Валентина Александровна скончалась в 2002-ом, что стало серьезным ударом для Кирилла Юрьевича.

…В 2005 году Лавров сыграл Понтия Пилата в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. Условия съемок для 80-летнего актера были экстремальными: в жару, на палящем южном солнце он отработал 18-часовую смену, находясь в двенадцатикилограммовых доспехах. Вынес все «неудобства» стоически, поразив этим съемочную группу. А после премьеры сказал:

«Если б мне сказали: «Мастер и Маргарита» — твой последний фильм» — я б не расстроился. Эта роль достойна того, чтобы стать последней. Потому что в каждом из нас сидит кусочек Пилата…»

Как оказалось, он тогда уже был болен. Осенью 2006 года Кирилла Юрьевича на «скорой» госпитализировали в Военно-медицинскую академию. Обследование показало: у него лейкемия, нужна пересадка костного мозга… Клетки взяли у дочери Марии, но до операции дело не дошло – ему стало лучше.

Выписавшись из клиники, Лавров первым делом отправился в театр. 24 марта 2007 года он вышел на родную сцену в спектакле «Квартет». Как оказалось, в последний раз. Ему вновь стало плохо — лейкемия начала прогрессировать.

Тем не менее, 29 марта актер прилетел в Москву – на похороны своего друга Михаила Ульянова. Он уже выглядел болезненно худым, бледным, осунувшимся. Лавров с трудом поднялся на сцену Вахтанговского театра, где стоял гроб, – его пришлось поддерживать за руки. Смахнув слезу, подошел к микрофону.

«Миша! Дорогой мой брат! – было видно, что каждое слово ему дается тяжело. — Пока мы ходим по этой грешной земле, мы будем помнить о тебе».

После возвращения в Санкт-Петербург Кирилл Юрьевич собрал труппу, объявил о планах поехать на гастроли в Киев. Да и сам собирался продолжать играть в «Квартете». Ближайший спектакль с его участием должен был состояться 29 апреля.

«Папа сам ничего не предчувствовал, жить хотел, лечился, — вспоминала Мария Лаврова. — До последнего никто не думал о смерти, мы все надеялись на чудо. Но когда закончилась ремиссия, уже ничто не могло его спасти».

25 апреля с высокой температурой актера увезли в больницу. Врачи делали все возможное, но чудо не произошло — 27 апреля 2007 года Кирилл Юрьевич умер. Он пережил друга и «брата» всего на месяц. Согласно завещанию, отпевали народного артиста СССР на Леушинском подворье — там, где много лет назад родители его крестили. Лавров хотел, чтобы его жизненный круг замкнулся там, где начинался.

«Я никогда не видела столько цветов и столько людей, — вспоминала похороны известный питерский театральный критик Марина Дмитревская. — Всю ночь в церковь Иоанна Богослова на Некрасова, 31 шли люди. Больше суток к нему шел Ленинград. Именно Ленинград. Это были те, кто в 1960-е жег ночами костры в надежде купить утром билет в БДТ, кто ловил лишний билет на всех ближайших углах.

Думаю, 29 апреля через Леушинское подворье, а потом через сцену БДТ прошли лучшие люди нашего города числом более 10 000. Когда гроб опускали в могилу, на полсекунды выглянуло солнце, упав на крышку гроба. Это не образ, фиксирую для истории факт».

Лариса Малеванная: «Я пережила его смерть очень тяжело. На похоронах я не проронила ни слезинки — сил не было. Подошла к гробу, положила цветы, а вот на Кирилла Юрьевича не взглянула — не смогла видеть его неживым».

«Случившееся еще раз доказывает, что жизнь быстротечнее, чем мы думаем, — отреагировал на уход коллеги Валентин Гафт. — Один за другим ушли два великих актера эпохи: Ульянов и Лавров. Говорите что угодно, но есть в этом какая-то мистика. Оба когда-то играли Ленина. Оба сыграли Понтия Пилата, один у Юрия Кары, другой у Бортко. Обидно, что смерть так несправедлива и забирает лучших…»

Похоронили Кирилла Лаврова на Богословском кладбище, рядом с «любимой девочкой» — Валентиной Александровной. Такова была его последняя воля.

*