Что бы ни происходило в жизни Ольги Остроумовой, она всегда повторяет неизменное:

— Ничего, не страшно!

Актриса пронесла эту веру через всю жизнь. Свою лучшую театральную роль она сыграла в спектакле театра имени Моссовета «Вдовий пароход». Там есть сцена, где героиню спрашивают:

— Ну что, хорошо тебе живется?

— Хорошо, а куда деваться?- отвечает та…

СЕМЬЯ «ЛИШЕНЦА»

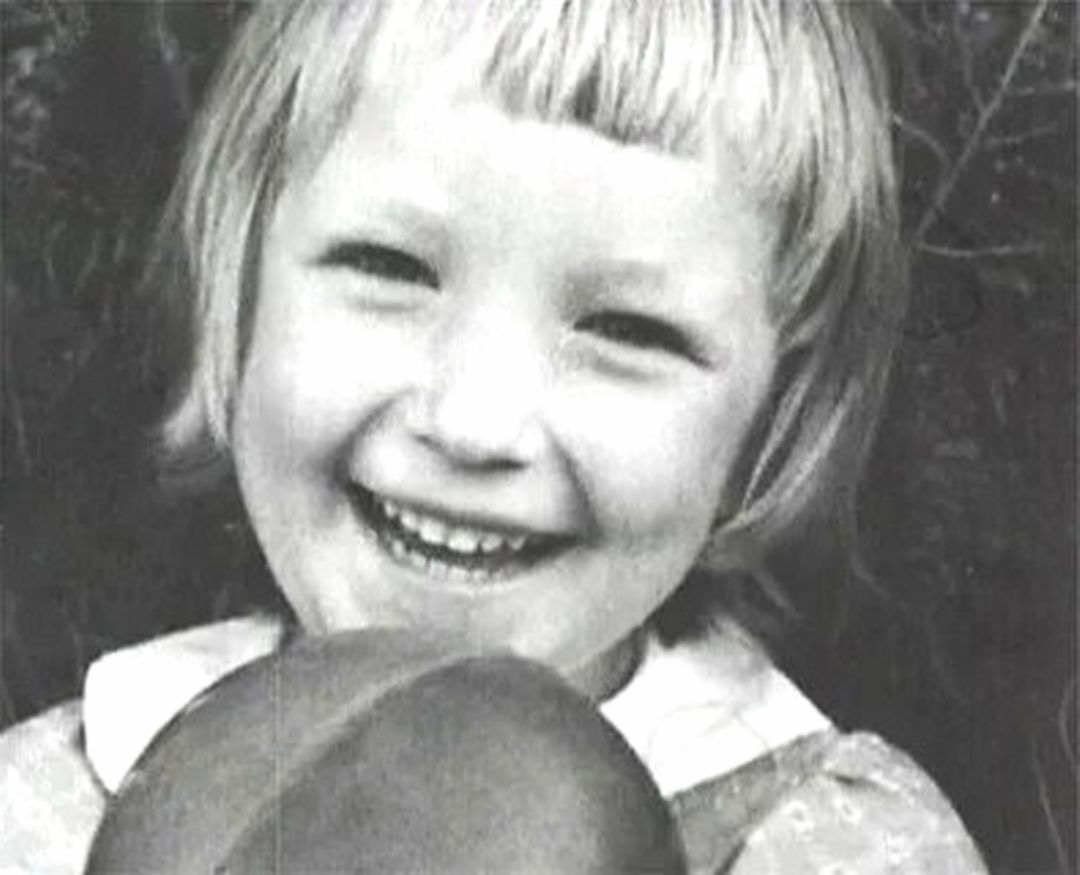

Малая родина Ольги Остроумовой — небольшой городок в Оренбургской области Бугуруслан. Здесь жил ее дед, протоиерей Алексей Остроумов, прошедший через арест, девять лет лагерей и удивительное возвращение к своему алтарю.

Его сын Михаил, хоть и не стал священником, сохранил в душе церковные напевы: в молодости регентовал церковный хор. Именно там, под сводами храма, он встретил Наталью, безропотно согласившуюся стать женой «члена семьи-служителя культа».

К сожалению, жизнь молодых превратилась в бесконечное бегство: наспех собранные узелки с пожитками, спешные переезды под покровом ночи, цитаты из постановлений о чистке городов от «социально чуждых элементов».

Фраза: «в 24 часа убраться из города!» для детей Остроумовых стала такой же привычной, как для других — «спокойной ночи».

Ольга была младшим, четвертым ребенком в семье. Когда ей исполнилось шесть, семейство наконец, перестало кочевать, осев в Куйбышеве. Михаил Алексеевич, к тому времени заочно окончивший пединститут, устроился преподавать физику в школе рабочей молодежи.

Зарплата — гроши. Но в той куйбышевской бедности была и своя роскошь: иконы в красном углу, на кухне банки с солеными огурцами, в шкафу, аккуратно перевязанные бечевкой подшивки «Роман-газеты».

Несмотря на вечную занятость, глава семейства сам собрал библиотеку и научился играть на скрипке. Его супруга Наталья Ивановна, окончившая всего четыре класса церковно-приходской школы, писала с ошибками, но читала запоем.

И дети росли в этом мире, где не было новых вещей, но было изобилие другого рода: книги, музыка, запах маминых пирожков с капустой… и ни единой жалобы на судьбу.

«ОСТРОУМОВУ ОСТАВЬТЕ МНЕ!…»

Театр вошел в жизнь Ольги еще в бугурусланском детстве. Но настоящее откровение случилось в Куйбышеве. В восьмом классе она случайно попала на спектакль Народного театра при Доме железнодорожника. И с той минуты сцена стала для нее не просто мечтой, а насущной необходимостью.

Окончив школу, девушка сразу же укатила в столицу «учиться на артистку» — без связей, без денег, с одной только уверенностью, что это ее путь. О других театральных ВУЗах даже не знала. И прямо с Казанского вокзала направилась в ГИТИС.

Но первый тур обернулся для нее настоящей катастрофой. Дома Оля репетировала прозу Пришвина с бойцовским настроем, а перед приемной комиссией оробела, пробормотав текст так тихо, что те даже не разобрали слов. Не дожидаясь вердикта, она выскочила из аудитории и, спрятавшись под лестницей, зарыдала в голос.

— Иди на следующие туры. Может, тебя никто и не запомнил, — пожалел растерянную абитуриентку кто-то из проходивших мимо преподавателей.

Этих слов хватило, чтобы Остроумова не только вернулась на прослушивание, но и… отправилась в деканат просить место в общежитии.

— Раз пришла, значит, прошла,- решили там и выдали ей ключи от комнаты.

Воодушевленная удачным жульничеством, на втором туре наша героиня держалась намного увереннее. А на третьем так разошлась в народном танце, что каблук ее туфлей надломился, и она грохнулась на сцену прямо перед комиссией.

Но именно этот момент стал решающим.

— Такая темпераментная натура нам нужна, — решили педагоги.

Правда, в приказе о зачислении сделали пометку: «кандидат». Ольгина ангельская внешность классической героини диссонировала с детским звонким голоском — таким голосом говорили травестийные персонажи, но не лирические персонажи.

Отчаявшись, девушка даже начала курить чисто с практической целью: сделать голос более низким. Сигареты не помогли, но упрямство сработало. Уже через год, когда курс решили переформировать, ее педагог Варвара Вронская заявила категорично:

— Делите группу как угодно. Но Остроумову оставьте мне.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ И ГЛАВНАЯ РОЛЬ

На втором курсе педагоги разглядели в Ольге какую-то некинематографическую красоту. Ту, что не кричит о себе, а тихо покоряет. Тонкий овал лица, легкая стать, особенная пластика… В ней угадывалось что-то чеховское.

Когда ассистенты Станислава Ростоцкого пришли в институт искать «первую красавицу класса» для фильма «Доживем до понедельника» выбор пал на нее почти сразу. Ее Рита должна была быть не просто хорошенькой школьницей, а девушкой, в которую влюбляются все мальчишки сразу. И Остроумова сыграла это без малейшего кокетства. Просто была собой.

Нужно понимать, что снимали картину в 68-м, на закате оттепели, почти подпольно, в обход бдительного Госкино. Когда же чиновники увидели готовую ленту, их реакция была предсказуемой:

— Это что, наша школа? Да это очернительство!

Фильм решено было похоронить хитро — устроить закрытый показ на II Всесоюзном съезде учителей, заранее подготовив гневные отклики делегатов. Расчет был прост: педагоги возмутятся, и картина спокойно отправится на полку в архив. Но случилось обратное.

Зал аплодировал стоя. А затем в ЦК полетели восторженные отзывы от учителей, узнавших на экране себя. Не парадных «бойцов идеологического фронта», а живых людей с сомнениями и усталостью. Чиновникам ничего не оставалось, как выпустить фильм в широкий прокат.

Спустя три года Остроумова окончила ГИТИС и сразу получила приглашение на работу. Ее зачислили в труппу ТЮЗа. Нужно заметить, что сцене актриса отдавалась полностью. Поэтому, когда Ростоцкий прислал ей сценарий своего нового фильма «А зори здесь тихие…», она даже не стала его читать. Заинтересовалась лишь после восторженного отзыва сокурсника Андрея Мартынова.

Ольга сама позвонила Ростоцкому и попросила у него роль отчаянной Женьки Комельковой, хотя изначально режиссер видел ее в другой.

— Ты же спокойная, мягкая… А Женька — огонь! -удивился Ростоцкий.

— Но я ее чувствую, — настаивала та.

И доказала. Ее Женька с дерзкой улыбкой, озорными глазами и невероятной жизненной силой стала сердцем фильма.

— Ольга была права. Я искал «бунтарку», а она жила в ней. Просто ждала своего часа,- признавался позже Ростоцкий.

ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЕР

После такого триумфа Остроумову стали включать во все зарубежные делегации советского кино. На Кубе, где фильм принимали с восторгом, в составе группы был и Евгений Матвеев, уже маститый режиссер и народный артист СССР. В самолете он неожиданно протянул Ольге сценарий своей новой работы «Любовь земная».

Молодая актриса тогда еще верила: если вложить душу, можно вытянуть любую роль. Но столкнулась с иной реальностью. Матвеев снимал кино «наотмашь», Ольге с ее скрытым темпераментом это претило.

— Вы же сопреете! — возмущалась она на съемках, когда Матвеев-актер в постельной сцене залез под одеяло в ватных штанах.

— Это техника безопасности, — невозмутимо парировал режиссер.

Спорили они часто. Тем не менее актриса сыграла у него и в «Судьбе», и во «Времени сыновей», и в «Чаше терпения».

САМАЯ «ОФИЦИАЛЬНАЯ» АКТРИСА

Две госпремии, депутатский мандат Краснопресненского райсовета, трибуна на правительственных концертах… Формально Остроумова стала одной из самых «официальных» актрис 70-х. Ее даже удостоили чести зачитывать торжественное поздравление Брежневу от имени советской молодежи.

Но за парадными фотографиями в «Советском экране» скрывалась иная правда.

— Отбрыкивалась, как могла, — смеялась она позже, вспоминая тот период.

На приемах в Кремле Ольга мастерски «заболевала» прямо перед выходом на сцену. В депутатском кресле занималась не идеологическими докладами, а прозаичными вопросами ремонта детских садов. А текст для Брежнева читала с таким актерским надрывом, что даже маститые члены Политбюро украдкой смахивали слезу не от патриотизма, а от искренности, с которой она произносила штампованные фразы.

Удивительно, но чем дальше Ольга Михайловна пыталась дистанцироваться от номенклатурной жизни, тем выше ее поднимали.

В 1983-м режиссер Генриетта Яновская искала актрису на главную роль в своем «Вдовьем пароходе» — спектакле о жизни одной коммуналки, где каждая из героинь — пережившая войну, но так и не сумевшая сбежать от ее тени. Каждая женщина здесь — сломанная, израненная, с собственным адом внутри.

Когда в Театре имени Моссовета Яновской предложили кандидатуру Остроумовой, та задумалась:

— Нет, это не вариант. Посмотрите на нее — улыбка до ушей, глаза сияют. Она же воплощенное благополучие! Какая война? Какая боль?

Казалось, вопрос закрыт. Вечером Яновская поделилась этим с мужем, режиссером Камой Гинкасом:

— Представляешь, мне сегодня Остроумову на главную роль предлагали. Смешно же.

— А ты попробуй,- убедительно ответил тот.

И Яновская рискнула, очень скоро обнаружив за улыбчивой маской актрису, способную на трагедию. Героиня Остроумовой в «Вдовьем пароходе» потрясала: за каждой сдержанной интонацией стояла бездна горя, за привычной стойкостью — надлом.

— Я поняла свою ошибку, — признавалась позже Яновская. — Она не играла страдание. Она его помнила.

Этот спектакль стал для Ольги поворотным. После него артистку перестали воспринимать только как кинодиву.