95 лет назад, 9 сентября 1930 года, родилась народная артистка РСФСР Надежда Румянцева (1930-2008)

*

*

Надежда Румянцева, пожалуй, единственная отечественная актриса, которая в зените славы, на пике популярности, в том числе мировой, сама отказалась от продолжения карьеры, от славы, превратив актерскую профессию в хобби. И ни разу об этом не пожалела.

Кстати, над своими забугорными прозвищами «Чаплин в юбке», «русская Джульетта Мазина» Надежда Васильевна всегда посмеивалась, не принимая их всерьез. Она считала себя просто «актрисой Надеждой Румянцевой». Советской, российской, «одной из «Девчат»…

«Может быть, кто-то скажет: «Вы мало снимались», — сказала она незадолго до смерти. — Но я пожелаю тем, кто идет за мною, следующим, пусть они сделают так же и столько же, сколько принесла добра я нашим зрителям, нашим людям».

*

«МЕТР С КЕПКОЙ»

Надежда Румянцева появилась на свет 9 сентября 1930 года в селе Потапово Смоленской области. И все-таки своей «малой родиной» она считала подмосковные Жаворонки, куда семья переехала, когда ей исполнился годик. Там будущая актриса провела свое детство и юность.

Надежда Васильевна потом признавалась, что в детстве ей ужасно не нравилось ее имя – Надежда. Она его полюбила, узнав семейную тайну. Оказывается, так родители ее назвали в честь своей трагически погибшей старшей дочери, ее сестры. Тогда все родственники их отговаривали давать это имя еще раз, дескать, плохая примета. Но мама с папой рискнули.

«Когда я родилась, была копией той Надежды, — объясняла родительское решение Румянцева. — Меня сразу крестили, чтобы Бог был со мной! И по натуре своей я свое имя оправдываю. Никогда не скажу: «Безнадега! Жить не хочется…» Всегда отношусь ко всему с надеждой на то, что плохое обязательно кончится».

Маленького роста, тощая, этакий курносый «воробышек», «метр с кепкой» с косичками, девочка сызмальства отличалась неуемной энергией, оптимизмом, решительностью и росла настоящей сорвиголовой. Успевала все: быть отличницей, старостой класса и проказничать наравне с мальчишками.

«Несмотря на мои метр пятьдесят, меня слушались и даже боялись!», — с улыбкой вспоминала школьные годы Румянцева.

Она бесстрашно носилась с дворовой шпаной по крышам и подворотням, играла во все мальчишечьи игры. Была правдорубкой, умела постоять за себя и своих друзей. И при этом пела в хоре, занималась художественной гимнастикой и танцами, была заводилой в школьной художественной самодеятельности, запоем читала, обожала кино. Любовь к творчеству ей привила мама, Ольга Всеволодовна.

Когда началась война, отец, Василий Григорьевич, ушел на фронт. А неугомонная 11-летняя Надя организовала из одноклассников агитбригаду, которая, как только фашистов отогнали от Москвы, ездила по подмосковным госпиталям со своей концертной программой. Читали раненым стихи, показывали сценки из спектаклей… «Артистка» — это прозвище Румянцева получила тогда же.

Самое удивительное, что Надежде нравилось выступать, ее глаза сияли от счастья, когда видела восторженную реакцию зрителей. И кино она любила самозабвенно – для нее, школьницы, Любовь Орлова, Людмила Целиковская, Вера Марецкая, Валентина Серова были кумирами. Однако артисткой она становиться не собиралась. Даже мысли такой не было! Тем более, что отец вернулся с войны инвалидом, и теперь она считала себя ответственной за семью. Решила поступить в институт, получить серьезную профессию.

Но какую? К будущей профессии у Румянцевой был одно пожелание: чтобы она не была связана с точными науками. От физики и математики она устала в школе. Листая справочник для поступающих в вузы, Надежда с удивлением обнаружила, что для этой цели подходит только… театральный институт, где нужно сдавать литературу, историю и чтение наизусть.

«И все! Вот, решила я, мне туда и надо», — смеялась над своим «роковым» выбором Надежда Васильевна.

Поступать в Школу-студию МХАТа вчерашняя школьница побоялась: «там блистали такие глыбы — Тарасова, Грибов, Массальский…» Вахтанговская сцена, размышляла она, тоже не подходит: «там принцессу Турандот играют высокие длинноногие красавицы». Красавицей Румянцева себя не считала. К тому же в свои 17 лет выглядела на 14. Поэтому отнесла документы в студию при Центральном детском театре (ЦДТ).

«Там «Терем-теремок», мышка-норушка, «Репка», дошколята… Это мое!», — решила она.

«В НАДЕ КАК БУДТО СТО ЧЕРТЕЙ СИДЕЛИ»

К вступительным экзаменам девушка подготовила монолог Фамусова из комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Была в себе уверена. Но представ перед приемной комиссией, испугалась не на шутку: там сидел ведущий актер ЦДТ, лауреат двух Сталинских премий Иван Дмитриевич Воронов, игравший на сцене этого театра… Фамусова.

«Услышав, что я буду читать, — вспоминала Надежда Васильевна, — Воронов вздрогнул. Посмотрел в мою сторону, а меня, наверное, из-под стола-то даже не было видно. «Ну что ж, деточка, — молвил своим густым басом, — попробуйте». А у меня на голове была панамка — в ней, как мне казалось, я была похожа на Людмилу Целиковскую в фильме «Сердца четырех», во все стороны торчали два бантика на косичках, юбочка в складочку… И я как начала…

«Петрушка, вечно ты с обновкой,

С разодранным локтем. Достань‑ка календарь;

Читай не так, как пономарь;

А с чувством, с толком, с расстановкой…»

Я так разошлась! Свою панамку срывала, топтала ее… Всей приемной комиссией меня успокаивали. «Идите, деточка, хватит». Еле выставили за дверь… В общем, я была уверена, что с треском провалилась. А наутро узнала: я принята».

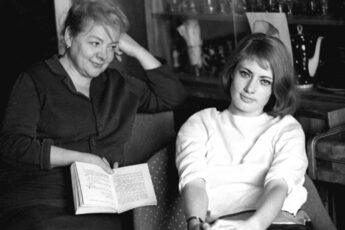

Вскоре Румянцева считалась одной из самых талантливых студенток студии, была любимицей худрука ЦДТ — известного педагога Ольги Ивановны Пыжовой, которая уже с первого курса задействовала свою ученицу в спектаклях на большой сцене театра, причем, сразу в главных ролях.

Юная актриса играла Иру Соколову в спектакле о войне «Я хочу домой» по пьесе Сергея Михалкова. И играла так, что, по воспоминаниям коллег, «порой рыдающих людей выносили с сердечными приступами прямо из зрительного зала».

*

*

Неудивительно, что, когда в 1950 году студию закрыли, Ольга Пыжова добилась перевода Румянцевой во ВГИК, где преподавала вместе со своим мужем – легендарным педагогом Борисом Владимировичем Бибиковым.

Так Надежда стала студенткой знаменитого курса, на котором вместе с ней учились будущие «звезды кино и сцены» — Руфина Нифонтова, Майя Булгакова, Изольда Извицкая, Татьяна Конюхова, Маргарита Криницына, Геннадий Юхтин, Валентина Березуцкая, Валентина Владимирова, Леонид Пархоменко… Этот курс потом назовут «роковым», потому что большинство его выпускников, прославившись, уйдут из жизни при трагических обстоятельствах…

А тогда, в начале 1950-х, даже в такой компании Надежда была одной из самых ярких самородков и «самоцветов».

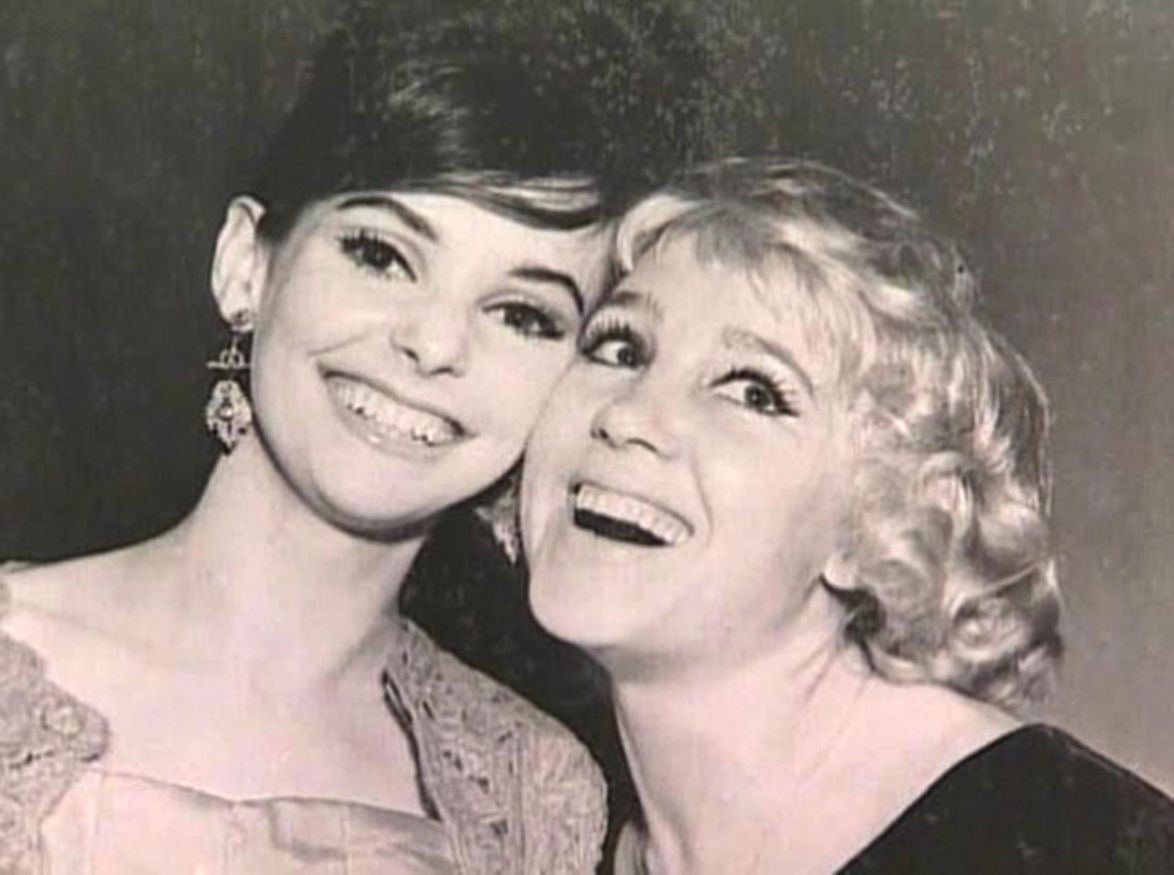

«Надя и впрямь была Божество! — рассказывала однокурсница народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. — Да ее просто одну на сцену поставь, она губки сложит «бутончиком», глазками моргнет, и — она уже царица бала, все будут сходить по ней с ума.

И характер у нее был такой, что ой-ой-ой, в ней же будто 100 чертей сидели. Если Надя смеялась, то все вокруг хохотали, а если плакала, все заходились в рыданиях. У нее такие бриллианты чистой воды размером с горох по щекам катились!

Помню, звезды индийского кино Радж Капур и Наргис пришли на наш студенческий спектакль. Надя в нем играла девчонку, у которой родители погибли во время войны. В какой-то момент Наргис разрыдалась, глядя на нее, не могла остановиться. После спектакля оба кинулись ее обнимать, целовать, благодарить. Слезы у обоих текут…»

За выпускной спектакль «Спутники» по пьесе Веры Пановой Румянцева и ее однокурсники получили дипломы с отличием. После показа председатель приемной комиссии Иван Александрович Пырьев подошел к ней, крепко обнял.

«На эту актрису, — громко сказал он, обращаясь к коллегам, — надо писать сценарии. Как директор «Мосфильма», даю тебе, Надежда, слово: специально на тебя закажу отличный сценарий».

«Если честно, — вспоминала Надежда Васильевна эту историю, — я тогда Ивану Александровичу не поверила. А потом узнаю: молодой режиссер Юрий Чулюкин начинает снимать фильм «Неподдающиеся», в котором главная роль написана по приказу Пырьева для меня».

*

*

*

«СНИМАЙ-КА ТЫ ЭТУ «ПИЧУГУ» РУМЯНЦЕВУ»

Роль в «Неподдающихся» (1959) была ее уже 14 работой кино, однако именно после нее Румянцева, что называется, «проснулась знаменитой». Кто не помнит, в этой комедии она сыграла токаря Надю Берестову, взявшую шефство над двумя разгильдяями – Грачкиным (Юрий Белов) и Громобоевым (Алексей Кожевников), из-за которых их бригада попала в разряд отстающих.

Любопытно, что кадры, где героиня Румянцевой профессионально точит стружку на токарном станке, совсем не результат долгих репетиций.

Еще перед съемками в своей дебютной картине – молодежно-производственной киноповести «Навстречу жизни» (1952) — она целый месяц (!) в ремесленном училище обучалась токарному делу. Вот такие были в советском кинематографе «времена и нравы»! Играешь токаря, будь добр – на месяц к станку.

*

Успех «Неподдающихся» был невероятным: Гран-при на Всесоюзном кинофестивале в Минске, премии исполнителям главных ролей – Надежде Румянцевой и Юрию Белову, огромные очереди в кинотеатры, слава. И этот успех был закономерным: легкий, веселый и вместе с тем трогательный сценарий Татьяны Сытиной, самобытная, талантливая режиссура Юрия Чулюкина (для которого это была первая самостоятельная картина), прекрасные актеры, которые даже эпизоды (Юрий Никулин, Сергей Филиппов) делали яркими и запоминающимися мгновенно.

«Атмосфера была потрясающая и очень домашняя, — вспоминала Румянцева съемки. – Все же свои. Юра Чулюкин учился с нами во ВГИКе, Юра Белов – с моего курса. Нам как будто отпустили вожжи – придумывайте, что хотите, фантазируйте, творите… Мы искренне жили жизнью своих героев. Поэтому и картина смотрится на одном дыхании».

Два года спустя Надежда Румянцева у того же Чулюкина сыграла свою самую знаменитую роль — Тосю Кислицыну в комедии «Девчата» (1961). Правда, получила ее не сразу.

Чулюкин собирался снимать в этой роли свою супругу – красавицу Наталью Кустинскую. Отсняв несколько сцен, он показал эти пробы художественному руководителю проекта – Михаилу Ильичу Ромму. И мэтр советского кино ему честно сказал, что с выбором актрисы он ошибся.

«Хорошенькая, но какая из нее Тося! — заявил Ромм. — Поскольку мне очень нравится сценарий, я не хочу, Юра, чтобы ты вляпался. Поэтому мой совет: снимай-ка ты лучше эту «пичугу» — Румянцеву».

Надо отдать должное Наталье Кустинской. Узнав, что ее пробы забраковали, и вместо нее будет сниматься Надежда Румянцева, она, конечно, расстроилась, погоревала, даже «немного попилила мужа за то, что он ее не отстоял». Но в конце концов признала:

«Всё было правильно. Тоську Надюша сыграла так, как ни одна актриса не сыграла бы».

*

*

«ЧАРЛИ ЧАПЛИН В ЮБКЕ»

Действительно после премьеры в маленькую, курносую и острую на язычок повариху Тосю Кислицыну — со смешными косичками, в старенькой шапке и с наивными представлениями о поцелуях — сразу же влюблялась вся страна.

Комедия получилась выдающейся — ее до сих пор можно смотреть с любого места и любоваться. Ведь какие в «Девчатах» актеры – Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Светлана Дружинина, Михаил Пуговкин, Инна Макарова… Какая там чудесная песня Александры Пахмутовой и Михаила Матусовского «Старый клен». А какие монологи Тоси Кислицыной.

«Эх, мам Вер, так хочется быть красивой! Я б тогда за всех обманутых девчат отомстила. Вот иду я, красивая, по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабей – так и падают, падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются!»

«Ты знаешь, я вот раньше все время думала: «Как это люди целуются? Им же носы должны мешать! А теперь вижу – не мешают носы!»

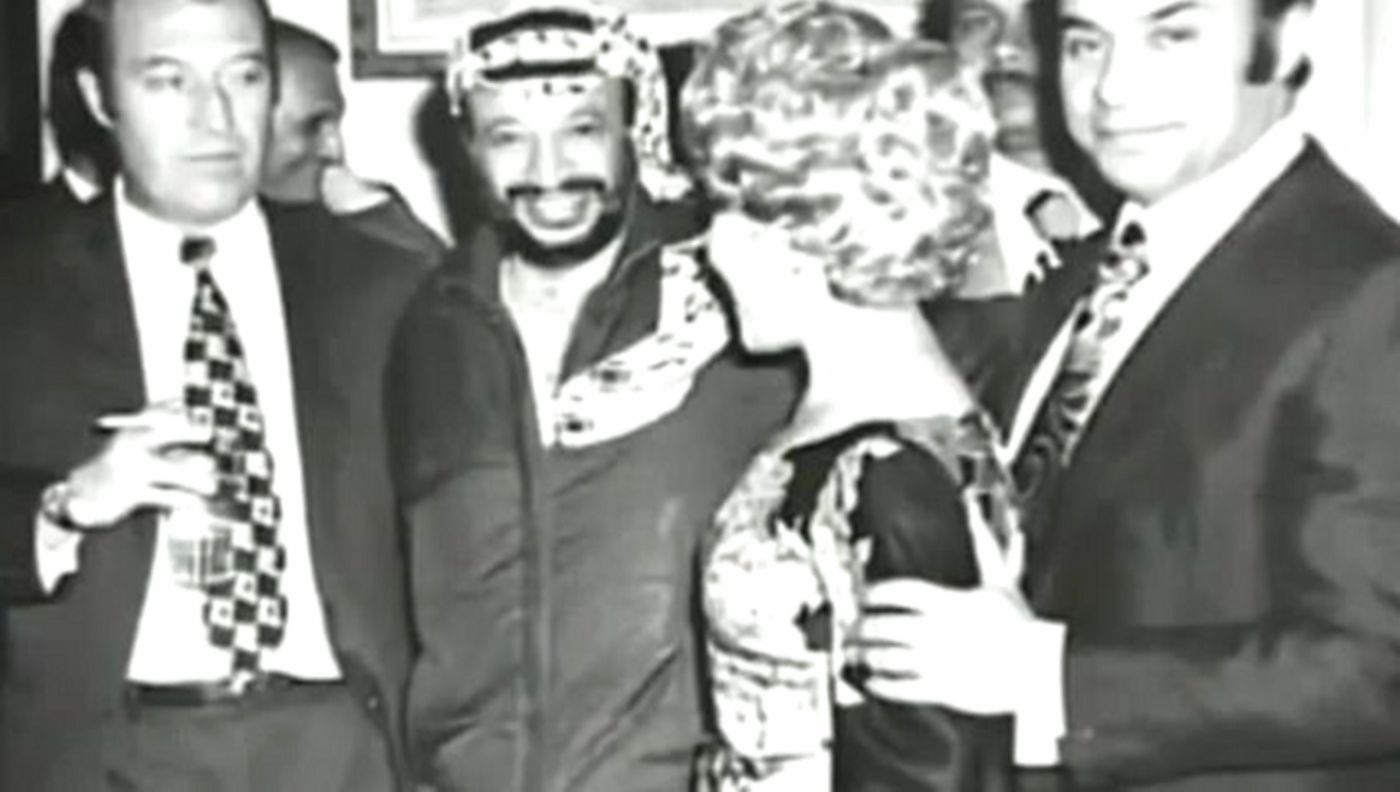

«Тоська Кислицына» принесла Надежде Румянцевой и мировую славу. В 1962 году за «лучшее исполнение женской роли» она получила приз IV международного кинофестиваля в аргентинском Мар-дель-Плата. Хотя, как вспоминала Надежда Васильевна, поначалу ничего не предвещало такого успеха.

«Наше название «Девчата» организаторы фестиваля перевели как «Girls» , и все, видимо, ждали, что будет шоу, — рассказывала актриса. — А тут показывают сугробы, ели, пилы, бригада лесорубов… Сидим в ложе — Иван Александрович Пырьев, Коля Рыбников и я, а в зале — гробовая тишина. Ну, думаю, все – мы провалились. Вдруг слышим робкое «хи-хи», потом еще и еще, и дальше такой начался хохот. После окончания на нашу ложу направили прожекторы, и зрители нам устроили просто сумасшедшую овацию.

Что потом началось! Какой-то аргентинский комитет тут же потребовал немедленно запустить картину в прокат, и после показа люди ходили с плакатами, на которых было написано: «Вива Румянцева!». Я раздавала автографы на всем, что было под рукой, – даже на манжетах рубашек, на каких-то личных фотографиях. Журналисты начали меня называть «русской Джульеттой Мазиной», «Чарли Чаплиным в юбке»… Это было очень приятно!»

*

*

Еще одним ярким воспоминанием актрисы об аргентинском триумфе была встреча с американским актером Полом Ньюманом, который в Мар-дель-Плата был признан «лучшим актером» за фильм «Бильярдист».

«Это был такой молодой красивый синеглазый человек, — рассказывала Надежда Васильевна. — Я такой синевы глаз больше никогда не видела – в них можно было утонуть. Женщины буквально столбенели от их синевы. Мы с Полом очень подружились на этом фестивале».

После «Девчат» популярность Надежды Румянцевой была фантастической. На «Мосфильм» приходили тысячи восторженных писем со словами благодарности и признаниями в любви.

Стоило ей появиться на улице, как вокруг собиралась толпа – люди просили автографы, некоторые просто хотели ее потрогать – «настоящая ли, живая». Ну и как положено в таких случаях: повышенное внимание прессы, обложки журналов с ее фотографиями, интервью, творческие встречи со зрителями.

В 1962 году Надежда Румянцева снялась еще в одной своей эпохальной роли. В компании со своими партнерами из «Неподдающихся» Юрием Беловым и Алексеем Кожевниковым она сыграла смешную и романтичную заправщицу в комедии А. Мишурина и Н. Литуса «Королева бензоколонки».

И дальше ее карьера продолжала набирать обороты. «Полустанок» (1963), «Женитьба «Бальзаминова» (1964), «Легкая жизнь» (1964), где она встретилась на съемочной площадке со своей любимой Фаиной Раневской, «Черт с портфелем» (1966), «Крепкий орешек» (1967). В 1966-ом своим чудесным звонким голосом Румянцева озвучила Нину в «Кавказской пленнице»…

*

*

*

*

А потом…

Сегодня можно только гадать, сколько еще восхитительных фильмов с ее участием мы могли бы увидеть, если бы в тот момент – на самом пике популярности – Румянцева нежданно-негаданно для себя… не влюбилась.

«НЕ ДУМАЛА, ЧТО СДЕЛАЮ ЭТО ТАК ЛЕГКО»

С выпускником Института востоковедения дипломатом Вилли Хштояном актриса познакомилась осенью 1965 года на вечеринке у общих друзей. Казалось бы, они — люди из диаметрально разных миров.

Он – человек, далекий от искусства, она – всю жизнь предпочитала дипломатии справедливость и резала правду-матку невзирая на лица. Он – спокойный, немногословный, она – женщина-фейерверк, женщина-ураган. Но все началось с прогулок по зимней Москве и как-то вдруг закрутилось…

Три года они жили гражданским браком – не хотели торопить события, притирались. А когда Хштояну предложили работу за границей, он тотчас сделал предложение руки и сердца и позвал возлюбленную с собой. Это означало отказ от всего, к чему она шла долгие годы. Однако, по воспоминаниям Надежды Васильевны, она не раздумывала ни секунды.

«У меня уже тогда был багаж ролей. И я думала: ну еще одна роль, еще — и что дальше? При этом понимала, что для мужчины карьеру сделать гораздо важнее. И погрузилась в семейную жизнь с головой. Сама не думала, что сделаю это так легко».

*

*

*

Супруги почти 15 лет жили в Египте и в Малайзии. Там Надежда Васильевна всерьез занялась изучением языков и этикета, ведь теперь ей предстояло блистать не на ковровых дорожках кинофестивалей, а на официальных дипломатических приемах, светских раутах, сопровождать мужа в командировках, вести дом, быть тылом, то есть полностью соответствовать статусу образцовой жены советского дипломата.

И со своей новой ролью Румянцева справилась прекрасно.

«По статусу как жена торгпреда я не должна была работать. Поэтому очень много времени я уделяла спорту: игра в теннис, плавание. Мы объездили почти всю планету – обожаю путешествовать! Друзья, интересные встречи, книги. Хорошая, красивая жизнь. Такая, какой и должна быть жизнь у звезды…», — с иронией описывала Надежда Васильевна свою жизнь за границей.

Периодически она снималась в небольших ролях – в комедиях «Факир на час» (1971), «Ау-у!» (1975), «Тайна, известная всем» (1981), «Женатый холостяк» (1982), драме «Несовершеннолетние» (1976) и фильме-сказке «Проданный смех» (1981). Занималась озвучкой и дубляжом. Например, вновь озвучила Наталью Варлей – в «12 стульях» (1971) Л. Гайдая и подарила свой так узнаваемый голос Гюльчатай в бессмертной картине «Белое солнце пустыни» (1969).

*

*

«СЛОМАТЬ МЕНЯ НЕЛЬЗЯ! Я — КРЕПКАЯ ДУХОМ»

Когда в 1987 году Румянцева и Хштоян окончательно возвратились на родину, в стране полным ходом шла перестройка. Надежда Васильевна вернулась было в профессию – вела на телевидении воскресную программу «Будильник», озвучивала сериалы – как раз начиналась эпоха «мыльных опер».

А вот «последнее советское» и «новое российское кино» она категорически не приняла: прочитав несколько предложенных ей сценариев, отказалась участвовать «в этой криминальной чернухе» наотрез.

«Я лучше поеду сажать цветы на даче, чем буду тратить время на такие фильмы. Актер должен нести людям свет, добро, надежду и любовь. Если этого нет, тогда зачем такое кино», — объяснила она свою принципиальную позицию.

В середине 1990-х им с мужем пришлось столкнуться с криминалом в реальности. Тогда в их квартиру ворвались два вооруженных отморозка – те были уверены, что в семье высокопоставленного дипломата и знаменитой актрисы дом ломится от «несметных сокровищ». Один из бандитов сцепился с Хштояном, второй начал угрожать Надежде.

«Этот грабитель двухметрового роста сломал мне ребра, разбил рот, — вспоминала Румянцева. — Приставил мне пистолет к виску, кричит: «Застрелю! Быстро давай деньги!» А я говорю, как партизанка: «Стреляй – может, из меня деньги и драгоценности посыпятся!

Думала: да пусть он меня убьет, я свою жизнь хорошо прожила. Но чтобы я показала, что дрогнула, испугалась какой-то мрази! Сломать меня нельзя. Я — крепкая духом! В результате одного вора мы с Вилли схватили, я отобрала у него пистолет…»

В начале 2000-х актриса все-таки вернулась в большое кино – снялась с Михаилом Казаковым в комедии «Чудная долина» (2004), сыграла одну из главных ролей в четырехсерийной ленте «Нечаянная радость» (2005). В 2006-ом появилась на телеэкране в выпуске передачи телеканала «Культура» «Линия жизни». Как оказалось, это был ее последний эфир…

Готовя эту публикацию, я его специально посмотрел. Рассказывая о своей карьере, жизни за границей и отвечая на вопросы зрителей, Румянцева прекрасно выглядела, была энергична, смеялась, шутила. Говорила, что довольна тем, как сложилась ее жизнь и призналась, что мечтает сняться в сказке. В любой роли! Как впоследствии выяснилось, в тот момент она уже знала, что серьезно больна, но виду не показывала.

Началось с того, что во время прогулки с собакой Надежда Васильевна упала, ударилась головой о камень. Обследование в Центре неврологии никаких патологий не выявило. Однако со временем начала болеть и кружиться голова, самочувствие становилось все хуже. Врачи обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль мозга.

«ПОНИМАЛА, ЧТО УМИРАЕТ…»

Узнав о своем диагнозе, актриса не пала духом. Стоически выполняла все предписания врачей, никогда не жаловалась, даже давала интервью и приходила на них с улыбкой. Отвлекалась садоводством – ее стараниями их с мужем загородный участок в Подмосковье утопал в чудесных цветах, экзотических деревьях и кустарниках.

«Человеком Надя была удивительным, — делилась близкая подруга Румянцевой Галина Пешкова. — А главное — ко всему в жизни относилась позитивно! Рядом с ней хотелось радоваться жизни, и своей радостью, любовью к жизни она заражала каждого, кто общался с ней. И вдруг эта опухоль… Она мучила ее полтора года. Но Надя справилась с ней! Полностью восстановилась. И вот болезнь внезапно вернулась…»

В начале апреля 2008 года Надежда Васильевна заболела воспалением легких. Ее на скорой доставили в больницу. Медики пытались сбить высокую температуру, кололи лучшие лекарства, собирали консилиумы, но тщетно — она угасала на глазах, периодически теряя сознание. Однажды придя в себя и увидев у своей постели мужа, она сказала:

«Вилик, лучшие годы своей жизни я прожила с тобой».

Это были ее последние слова.

«Надя так отчаянно боролась последние два года, — рассказывал Вилли Хштоян. — А в последние свои дни перестала на что-то реагировать — просто лежала с закрытыми глазами. Понимала, что умирает… Я сидел в палате, чтобы чувствовать, как крепко Надя держит меня за руку. Потом вдруг она меня отпустила и провалилась…»

Народной артистки РСФСР Надежды Румянцевой не стало 8 апреля 2008 года на 78 году жизни. Вилли Вартанович Хштоян похоронил супругу на Армянском участке Ваганьковского кладбища и до своей смерти в 2025 году горевал об этой потере.

«Я благодарю Бога, что в моей жизни была и остается Надежда – эта удивительная женщина!, — признавался он в одном из своих последних интервью.

Узнав о смерти своей коллеги и партнерши по «Девчатам», народная артистка РФ Светлана Дружинина замечательно сказала:

«Надюша всегда была заводилой и центром внимания. Умная, талантливая, женственная с прекрасным чувством юмора. Рассказывала такие истории, что все покатывались со смеху! А какой у нее был голос – заслушаешься! И при этом всегда оставалась женственной и очаровательной. Это была женщина с железным стержнем, яркая и сильная личность. Светлая память очень талантливому, мощному русскому человеку и русской актрисе».