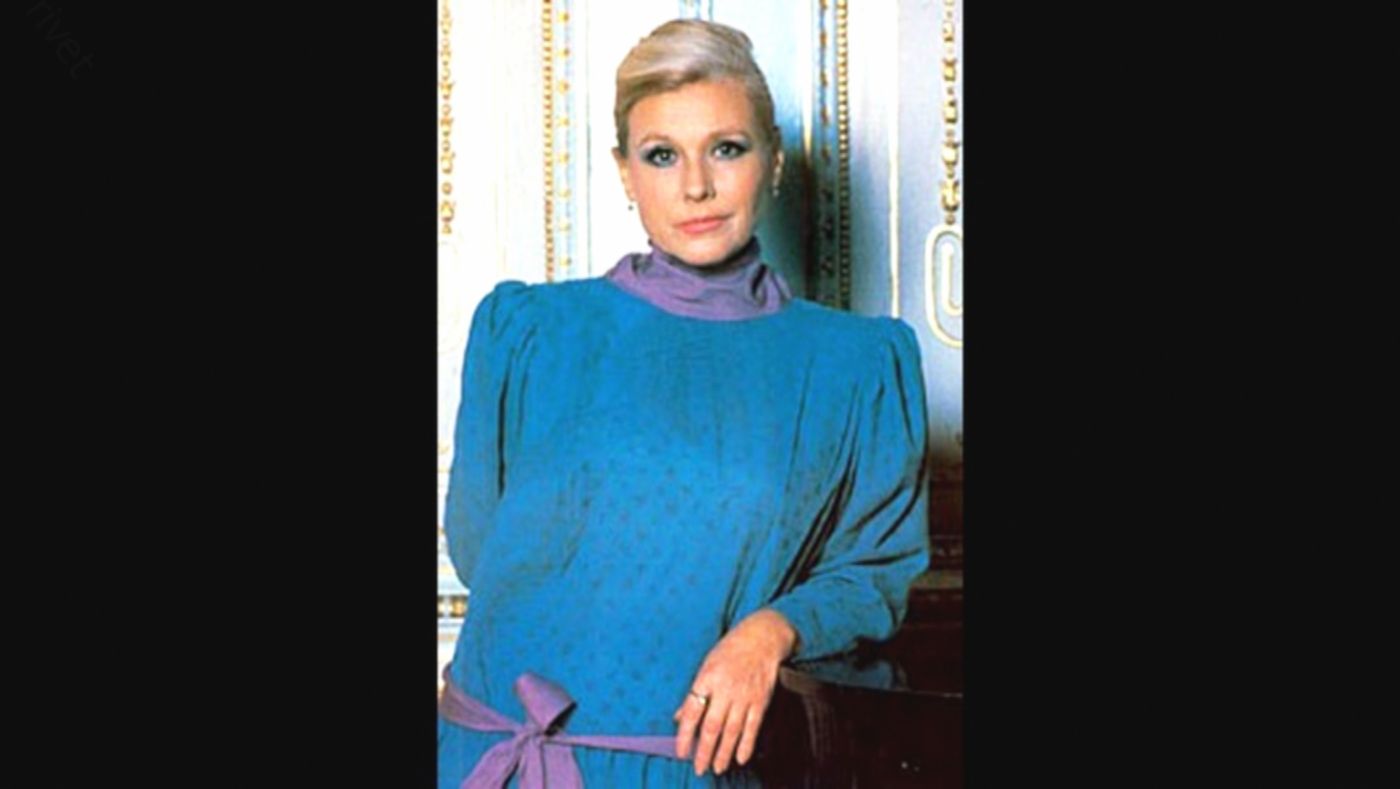

Людмила Сенчина: хрустальный голос советской эпохи

Ее пение напоминало журчание весеннего ручья. Такое же чистое, прозрачное и завораживающее. В 1979 году она стала Заслуженной артисткой РСФСР, но настоящие награды получала каждый вечер: в сиянии зрительских глаз и тишине зала, затаившего дыхание.

«Лесной олень» Людмилы Сенчиной превращался в волшебную балладу, «Аист на крыше» — в признание в любви всему миру, а «Белый танец» в историю, которую хотелось слушать бесконечно. Это были не просто песни, а живые картины, написанные голосом.

— Скромность хороша в жизни, но не на сцене. Здесь нужно дарить себя без остатка, — говорила певица, и каждый ее концерт становился доказательством этих слов.

А еще умела радоваться мелочам. Может быть, поэтому ее голос звучал так светло. Когда сегодня звучит ее «Золушка» кажется, время остановилось. Потому что настоящая музыка, как и настоящая нежность, не стареет никогда.

*

*

*

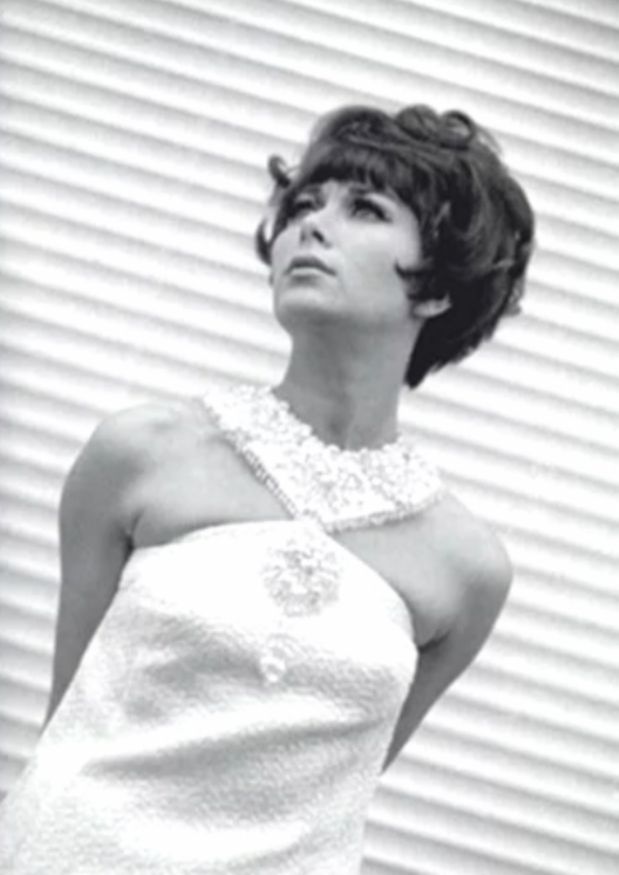

Мария Пахоменко: солнечный бриз советской эстрады

Мария Пахоменко открыла новую страницу советской эстрады в 1971 году, когда завоевала Гран-при на конкурсе «Золотой Орфей». Ее победа стала не просто личным достижением — это было признание нового направления в музыке, где эстрадная манера органично соединялась с народными традициями.

Репертуар певицы — от лирических «Опять плывут куда-то корабли» до жизнерадостных «Птенчиков» показывал необыкновенную гибкость таланта. Особенное место занимала песня «Журавль в небе», где вокал Пахоменко раскрывался во всей полноте.

Официальное признание пришло к ней лишь в 1998 году со званием Народной артистки России, хотя публика давно считала ее одной из ярчайших звезд советской сцены. А сценический образ Марии — сочетание естественности и артистизма — оставался узнаваемым на протяжении всей карьеры.

— Мне кажется, если меня понимают люди, вот это и есть самое главное, самое счастливое в жизни,- говорила она.

*

*

*

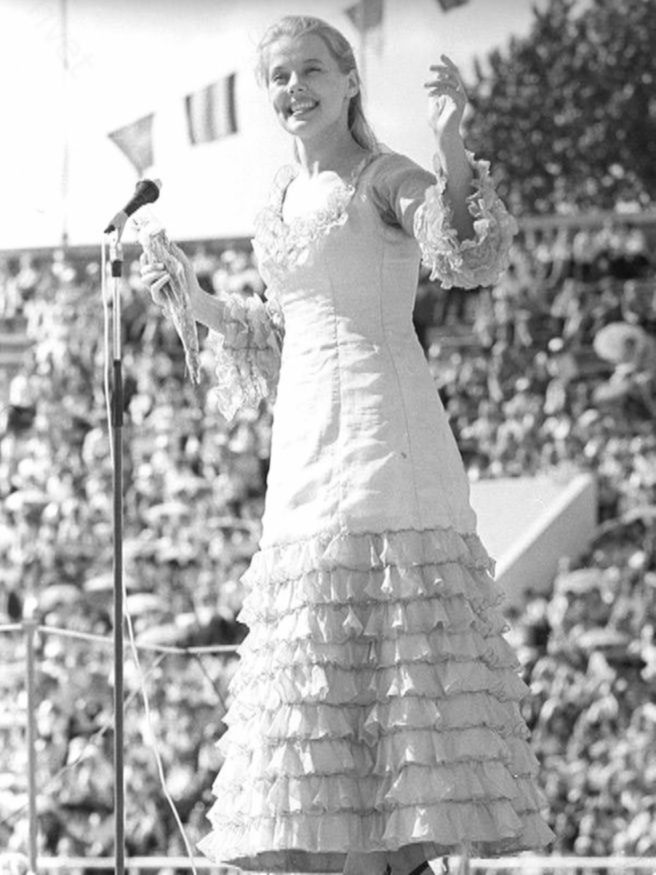

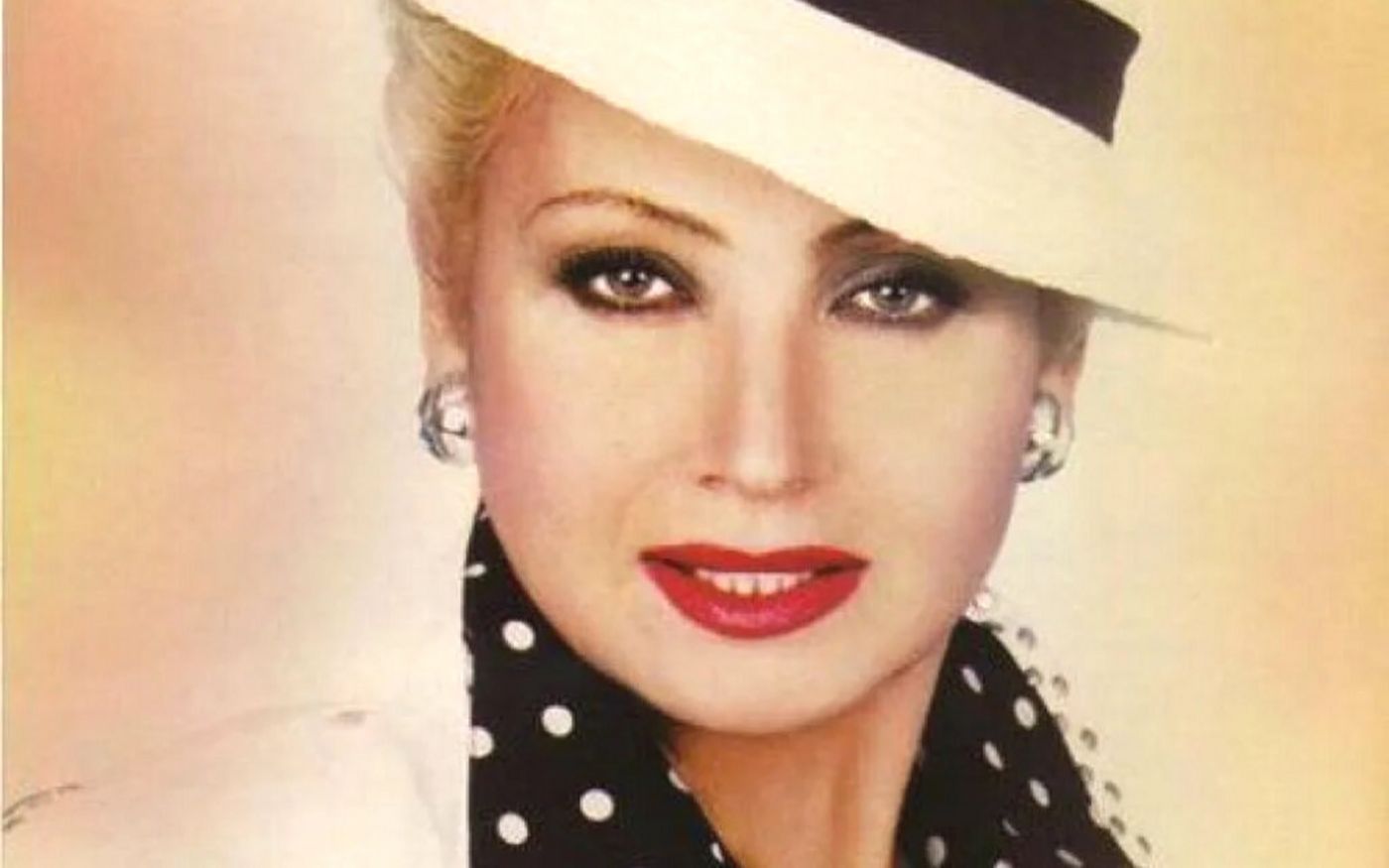

Эдита Пьеха: революция в ритме

Она перевернула советскую эстраду простым жестом — сняла микрофон со стойки. Этот момент стал символом: музыка больше не была статичным действом. В 1957 году ее исполнение «Только ты» прозвучало как манифест. Зарубежные хиты могут жить на русском языке, дышать новой жизнью.

«Наш сосед» и «Город детства» в интерпретации Пьехи превращались в летопись эпохи, где личное становилось общим. А «Манжерок» не просто шлягер, а звуковая открытка, которую вся страна пересылала друг другу. Когда Эдита пела «Ничего не вижу», зал действительно забывал обо всем, кроме этого голоса: теплого, с легкой хрипотцой, будто сквозняк из открытого кафе на берегу Балтики.

— Я не звезда, — говорила певица, чьи пластинки расходились миллионными тиражами.

Для нее сцена была не пьедесталом, а местом встречи:

— Песня — это плечо, на которое можно опереться.

В этом и был секрет ее обаяния. Редкое умение быть одновременно иконой стиля и понятной каждому.

*

*

Сегодня ее «Ничего не вижу» звучит так же свежо, как полвека назад. Не потому, что ностальгия, а потому, что в этих песнях формула человечности: немного грусти, капля самоиронии и щедрая порция жизнелюбия.

Вероника Круглова: исчезнувшая звезда советской эстрады

Ее голос — бархатистое меццо-сопрано с волшебной способностью передавать всю гамму чувств от детской непосредственности до глубокой лирики. Когда Круглова пела «Топ-топ, топает малыш», казалось, слышен стук маленьких босых ножек, а в «Прощайте, голуби» звучала вся боль прощания.

На сцене она была настоящей волшебницей. То озорная девчонка с лукавым прищуром, то проникновенная рассказчица человеческих историй. Ее «Чуть-чуть не считается» становилось гимном легкого флирта. А «Одна минута» целой жизнью, уместившейся в шестидесяти секундах

Пятьдесят песен за карьеру… Немного по нынешним меркам, но каждая как драгоценный камень, отточенный до совершенства. Пластинки с ее композициями заигрывали до дыр, а концерты собирали полные залы.

Сегодня имя Кругловой известно лишь истинным ценителям эстрады золотой эпохи. Но стоит опустить иглу на виниловую пластинку с ее голосом, время поворачивает вспять, возвращая ту самую неповторимую Веронику с ее бесенятами в глазах и голосом, в который невозможно не влюбиться.

*

*

Аида Ведищева: запретная звезда советской эстрады

Ее голос стал звуковой дорожкой целой эпохи, но имя долгие годы оставалось в тени. Выпускница музыкального училища и института иностранных языков Аида Ведищева пришла на эстраду через оркестры Лундстрема и Утесова, чтобы вскоре зазвучать по-новому.

1966 год стал для певицы переломным. «Песенка о медведях» из «Кавказской пленницы» разлетелась на семь миллионов пластинок, хотя в титрах ее имени не было. Публика приписывала исполнение Наталье Варлей, пока магия этого голоса не обрела имя — Ведищева!

Хиты певицы становились народным достоянием: саундтрек к фильму «Три плюс два» «Пусть говорят»,«Помоги мне» из «Бриллиантовой руки», хит на все времена «Лесной олень».

К сожалению, после триумфа в Сопоте с песней «Гуси, гуси» на Аида подверглась настоящей травле. Дружба с западными артистами и еврейское происхождение сделали ее персоной нон грата. Песни отдавали другим, концерты запрещали, имя вычеркивали из титров.

*

*

*

Сегодня история Ведищевой напоминание о том, как система пыталась стереть талант, но не смогла уничтожить музыку, которая продолжает звучать сквозь десятилетия. Голос Аиды Ведищевой остался в фильмах и на пластинках: чистый, пронзительный и неподвластный времени.

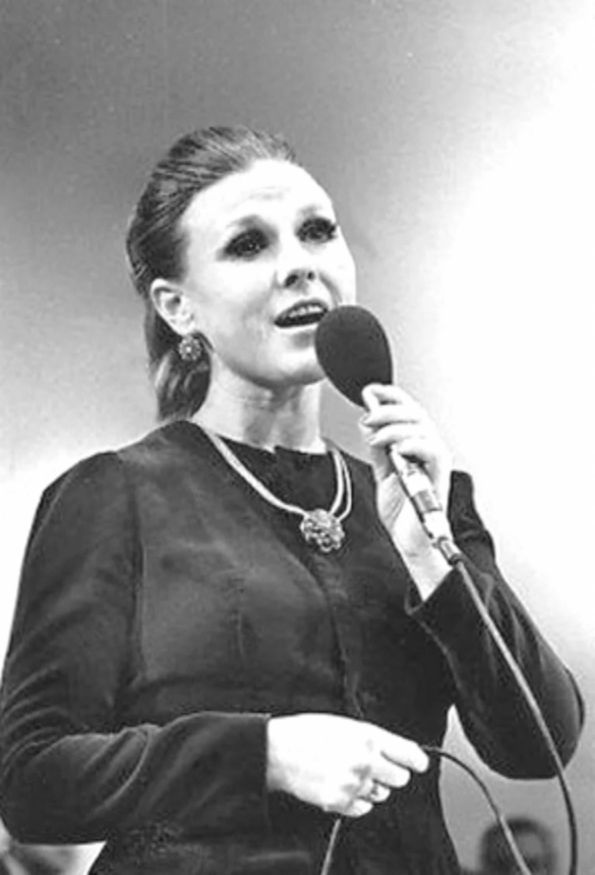

Валентина Толкунова: голос русской души

Ее называли «певчей птицей России», голосом, в котором жила вся щемящая красота русской женщины. Более 800 песен в репертуаре, и каждая как исповедь: «Стою на полустаночке», «Серебряные свадьбы», «Спешите делать добрые дела».

Песни Толкуновой дышали простором. В них слышался шелест полевых трав и бескрайние дали. Неудивительно, что «Я ночью шла по улице» и «Песня о России» стали народными. Они говорили с людьми на языке сердца.

Сама Толкунова жила по принципу:

— Душу надо беречь, как осенние туфли. Не промочить в лужах пошлости.

Творчество певицы стало очищающей грозой, ведь после ее концертов зрители уходили другими.

*

*

*

Сегодня голос Толкуновой звучит как завещание: уходя, ничего не берите из прошлого, кроме той светлой печали и мудрости, что она подарила в своих песнях. Ведь как она верила, человек не умирает, пока звучит его песня.