15 августа народной артистке РСФСР Екатерине Васильевой исполняется 80.

*

Екатерина Васильева всегда умела удивлять — и восхитительными ролями, и эпатажным образом жизни, и экстравагантными, непредсказуемыми поступками. Например, кто мог подумать, что успешная и востребованная актриса, «звезда богемы» на пике карьеры вдруг начнет искать спасение в религии и вере, а всю свою предыдущую жизнь назовет глупой ошибкой.

Однако причина, о которой мало кто знал, была. И довольно веская.

«Убеждена, жизнь сложилась бы иначе, если бы у меня не отняли Бога, — как-то призналась Екатерина Сергеевна. — Сколько бы детей я нарожала вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось. Если б можно было вернуться назад, — изменила бы все».

«ВЫСТУПАЕТ ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА ЕКАТЕРИНА МАКАРЕНКО…»

Екатерина появилась на свет в Москве 15 августа 1945 года — в семье известного советского поэта Сергея Васильева и Олимпиады Макаренко.

Ее отец был человеком незаурядным. Выпускник Литинститута (1938), автор книги стихов и двух поэм Сергей Васильев с началом Великой Отечественной записался в ополчение, защищал Москву, затем в качестве фронтового корреспондента «Красной звезды» с боевыми частями Красной армии дошел до Берлина.

Его боевые награды – Орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За оборону Москвы» — уже о многом говорят. Впоследствии – журналист «Правды», заведующий отделом поэзии журнала «Октябрь», лауреат Госпремии, член правления Союза писателей РСФСР, автор текстов десятков популярных песен тех лет.

Да и мама была с интересной родословной и героическая женщина. Дочь белогвардейского офицера Виталия Макаренко, бежавшего в 1920-ом с остатками армии Врангеля сначала в Константинополь, затем в Париж, воспитывалась старшим братом отца – знаменитым педагогом-новатором, автором «Педагогической поэмы» Антоном Семеновичем Макаренко. Своего родного папу она никогда не видела.

На фронт 21-летняя Лиля (так Олимпиаду называли родные и друзья) ушла добровольцем, воевала в зенитном полку. В 1943 году Васильев, еще до войны безуспешно ухаживавший за ней, вдруг узнал, что весь ее полк погиб в бою на Курской дуге.

Воспользовавшись знакомством с маршалом Вороновым, военкор приехал под Курск, в сумасшедшей суматохе каким-то чудом разыскал девушку. Так у них все и закрутилось…

Любопытно, что почти вся родня Екатерины Васильевой так или иначе имела отношение к лицедейству. Ее мама, Олимпиада Витальевна, с детства мечтала стать актрисой, но «дядя Антон» не разрешил. Хотя сам Антон Семенович вместе с братом в 1910-е годы играл на сцене созданного ими самодеятельного театра… А отец – Сергей Васильев – в юности даже учился актерскому мастерству и выступал на сцене мюзик-холла.

Так что неудивительно, что чуть ли не с пеленок у Кати проявились актерские задатки. Гены! Ее младший брат Антон рассказывал, что первый «допинг» славы Екатерина ощутила в пять лет, когда в день своего рождения встала на табуретку, объявила: «Выступает заслуженная артистка Екатерина Макаренко» и начала читать гостям стихи.

«Екатерина Макаренко», а не «Васильева» — в пику папе, который, хотя выполнял все ее капризы и всячески баловал, постоянно «был перед ней и мамой в чем-то виноват».

Вот так уже в пять лет она показала строптивый характер.

ЛИФЧИК ИЗ ПИОНЕРСКОГО ГАЛСТУКА

Следующим этапом для Екатерины был домашний кукольный театр. «Артистами» в нем были игрушки, которые ей знаменитый отец привозил из поездок по стране, — куклы, резиновые и плюшевые слоники, медведи, зайчики…

Показывая свои импровизированные спектакли брату, Катя говорила за всех героев разными голосами и пела. Благодаря ее почти фанатичной любви к книгам и буйной фантазии, сюжетов в ее голове всегда роилось бессчетное множество.

А вот в школе девочка прилежанием не отличалась – училась на двойки. Учить уроки, считала она, «не царское дело». Да и зачем – ведь «актрисе дурацкая математика с физикой ни к чему». Росла своенравной, дерзкой, резкой, непослушной, не признающей авторитетов.

Серьезно на характере сказался развод родителей. Роскошная и безмятежная жизнь с госдачей в Переделкино, персональным водителем и домработницей закончилась.

Из шикарной квартиры 12-летняя Катя с мамой и братом переехали в коммуналку. Зато появилось больше свободы. Она заняла крохотную (зато отдельную!) трехметровую комнатку, где раньше жила прислуга, и с тех пор, по собственному выражению, «делала что хотела».

Любопытный штрих к портрету Кати Васильевой школьной поры. Она осмысленно не вступила в пионеры. А из пионерских галстуков «сваяла» первый в своей жизни лифчик. Открылось это случайно: как-то на бегу она споткнулась, и самодельный «бюстгальтер» из ярко-красного кумача вывалился наружу…

К старшим классам у Екатерины была компания таких же свободных и раскованных друзей. Все они читали «диссидентскую» литературу и самиздат, слушали запрещенную музыку, спорили о смысле жизни и своем предназначении. Тогда же в ее жизни появился алкоголь.

«В девятом-десятом классах, — рассказывала Васильева, — мы уже прилично выпивали, это считалось шиком, нормой жизни. И я пила наравне с мальчишками, материлась и травила анекдоты. Ко времени поступления во ВГИК я была уже как бы готовенько-развращённой».

Тем не менее, все это время юная Катя Васильева была верна своей детской мечте. Ее страстью была театральная студия Дома ученых. Вот уж где ее вулканический нрав и буйная хулиганская энергия били ключом, вызывая удивление и восторг окружающих.

Репетиции, премьеры ее захватили настолько, что в 10 классе Екатерина совсем перестала ходить в школу. Опомнилась только когда объяснили: без аттестата она не сможет поступать в театральный.

Так что пришлось доучиваться в школе рабочей молодежи.

ПОПОЛЗЛИ СЛУХИ: ПОЯВИЛАСЬ СТУДЕНТКА СТРАШНЕЕ ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ, НО ГЕНИАЛЬНАЯ

Кстати, до экзаменов во ВГИКе Васильеву допускать не хотели. Дело в том, что на собеседование она пришла вызывающе накрашенная, с католическим крестиком на шее – подарком отца, который считала талисманом. И ее отправили восвояси. Выгнали! Но за абитуриентку вступился Сергей Аполлинариевич Герасимов – он уговорил приемную комиссию дать ей шанс.

И Екатерина воспользовалась своим шансом сполна. На творческом конкурсе она читала стихотворение Евгения Евтушенко «По ягоды».

«Я раньше, помню, плакала бессонно,

теперь уже умею засыпать.

Какой я стала…

Все дают мне сорок,

а мне ведь, Лиза,

только тридцать пять!

Как дальше буду?

Больше нету силы…

Ах, если б у меня любимый был.

Уж как бы я тогда за ним ходила,

пускай бы бил, мне только бы любил!..»

Читала так чувственно, вдохновенно, свежо и точно, что обаяла председателя комиссии Михаила Ромма и его коллег. Васильева только переступила порог вуза, а по ВГИКу распространились слухи: появилась студентка – страшнее Фаины Раневской, но… гениальная.

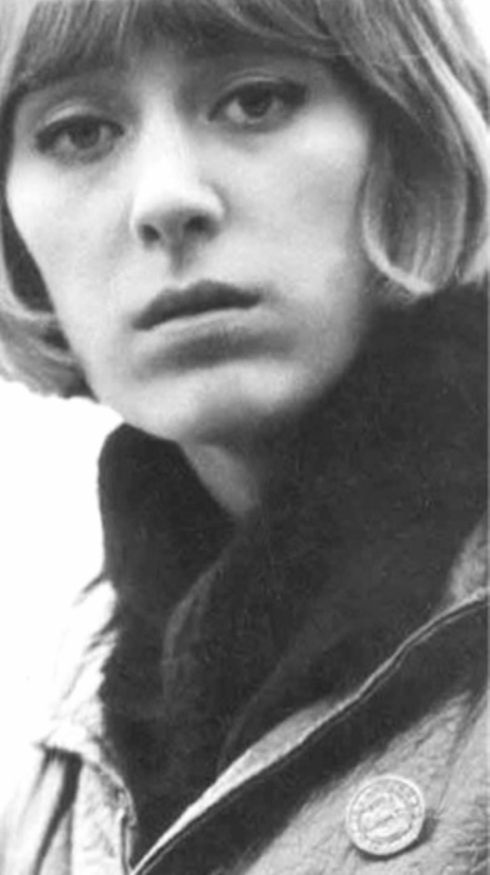

«Катя была очень юная, очень высокая, очень стройная, очень рыжая, с челкой, с неизменной «Шипкой» в зубах и с гениальной, абсолютной, дотоле мной в женщинах не виданной внутренней свободой, — так описывал Васильеву ее будущий первый муж режиссер Сергей Соловьев.

— Ей достаточно было войти в комнату или даже просто сидеть, как становилось ясно, что перед тобой совершенно раскрепощенный, изначально свободный человек. А ещё она была необыкновенно умной».

Уже с первого курса Васильева считалась самой даровитой студенткой, педагоги ей прочили большое будущее. Она блистала на студенческой сцене, была заводилой и лидером. Правда, все знали: девушка «абсолютно без тормозов» — может припечатать так, что мало не покажется. Да и послать куда подальше – не заржавеет…

Показательный эпизод произошел пару лет спустя, когда один из преподавателей – народный артист СССР Лев Свердлин, обидевшись на очередную ядовитую и довольно обидную реплику Васильевой, накатал на имя руководителя кафедры Сергея Герасимова жалобу, в конце приписав: «Решайте: или я, или она».

Говорят, прочитав этот ультиматум, Сергей Аполлинариевич сказал:

«Васильева – самая талантливая на курсе. Ну что ж… Надо уважить просьбу народного артиста».

И уволил Свердлина.

«УЖ ЛУЧШЕ БЫЛА БЫ ТЫ СУКА…»

Студенческая жизнь Екатерины Васильевой была бурной.

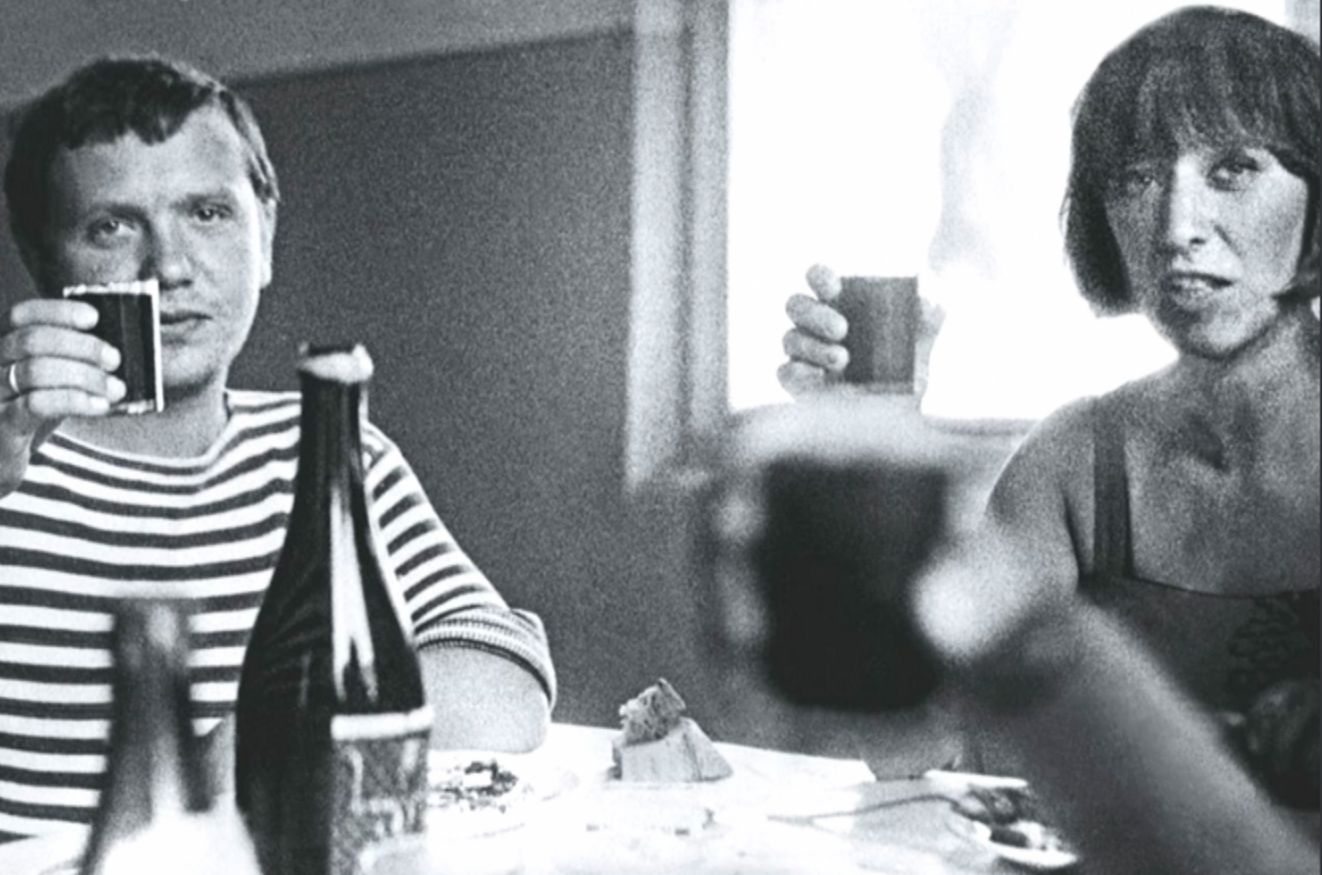

В институте с утра до вечера — лекции, этюды, репетиции, спектакли. А по вечерам в ее трехметровой коммунальной каморке, которые ее друзья называли «Два восемьдесят семь» (в честь водки за 2 рубля 87 копеек) собиралась вся столичная богема – актеры, режиссеры, операторы и прочие «вольные художники» и «непризнанные гении».

Обсуждали Достоевского, театр Чехова, песни Булата Окуджавы, фильмы Антониони, живопись авангардистов и импрессионистов…

«Все сидели друг у друга на головах, спали, не раздеваясь, поперёк кровати, — вспоминал брат Екатерины Антон Васильев. — А когда мама уезжала, стоял дым коромыслом — гуляли в большой комнате, танцевали, пели и даже дрались. Алкоголь лился рекой».

Такой же бурной была ее личная жизнь.

*

С первым мужем – режиссером Сергеем Соловьевым – Васильева расписалась на третьем курсе. Таких мужчин, как он, она называла «прибалт» — от слова «приболтать», то есть способных «уболтать» любую. Вот он и уболтал ее выйти за него замуж.

Видимо, об этом семилетнем браке актриса откровенничала: «делала аборты, предавала, изменяла». Тот же Антон Васильев, который был очень близок с сестрой и на глазах которого разворачивались все ее любовные баталии, рассказывал, что любовь была взаимной, оба горели творчеством, самозабвенно служили искусству, но «Екатерина вообще питала слабость к талантливым мужчинам».

Однажды «по пьяной лавочке» она ушла к поэту Геннадию Шпаликову. Ушла громко, демонстративно выбросив обручальное кольцо в окно такси. Шпаликов после фильма Данелии «Я шагаю по Москве» был знаменит, все зачитывались его стихами, называли самородком и гением, однако бесконечные кутежи быстро подорвали здоровье, и жизнь замечательного поэта и сценариста катилась по наклонной.

Васильева старалась его вытащить из депрессивного творческого кризиса с бесконечными запоями, но выдержала только полгода. Вернулась к Соловьеву, правда, ненадолго.

А Шпаликов посвятил ей такие пронзительные строки:

«Спаси меня, Катя Васильева!

О, жалкие эти слова.

А ты молодая, красивая —

Конец мне, конец, ты права.

…Но пусто на сердце и сухо.

Прости меня, Катя, привет.

Уж лучше была бы ты сука.

Но ты, к сожалению, нет!»

Несколько лет спустя, 1 ноября 1974 года, 37-летний Геннадий Шпаликов покончит с собой, повесившись на своем красном шарфе.

*

*

*

*

«Я ТАК ПРЕЛЕСТНА И БЕСПОДОБНА»

Между тем к началу 1970-х популярность молодой актрисы Екатерины Васильевой уже набирала обороты.

После нескольких «пробных» небольших ролей в фильмах «На завтрашней улице» (1965), «Звонят, откройте дверь!» (1965), где она снялась еще студенткой, а затем — «Журналист» (1967), «Любить…» (1968) она сыграла главные роли в сказке Виктора Титова «Солдат и царица» (1968) и комедии Алексея Коренева «Адам и Хева» (1969). Какие там потрясающие дуэты: Васильева — Олег Даль и Васильева — Фрунзик Мкртчан!

Затем сверкнула в искрометной комедии того же Коренева «Вас вызывает Таймыр» (1970) и создала, на мой взгляд, совершенно шедевральный образ бывшей «этуаль»-куртизанки», а ныне бандитской атаманши Софьи Тульчинской в музыкальной драме Николая Рашеева и Абрама Народицкого «Бумбараш» (1971).

*

«Я так прелестна и бесподобна, я, как известно, для всех удобна…», — поет ее героиня.

В этой ленте феерят и «искрят» все – Валерий Золотухин, Александр Хочинский, Юрий Смирнов, Лев Дуров, Роман Ткачук… Там совершенно волшебная музыка Владимира Дашкевича и его песни на стихи Юлия Кима. Но эпизоды с Васильевой можно пересматривать бесконечно.

Именно после «Бумбараша» ее стали узнавать на улице, а в киосках «Союзпечати» появились ее фотографии за 7 копеек. Пришла народная любовь, всесоюзная слава, которая росла как снежный ком, с каждой новой работой.

*

*

*

*

Грозная инопланетянка Зет в «Этой веселой планете» (1973), легкомысленная мадам Анаис Бопертюи – в «Соломенной шляпке» (1974), безбашенная бандитка Анна Викторовна – «Бриллиантах для диктатуры пролетариата» (1975), трогательно-циничная гранд-дама из свиты короля Эмилия – в «Обыкновенном чуде» (1978), ревнивая волшебница Кира Шемаханская в популярнейших «Чародеях» (1982)…

И так далее. Актриса даже не играла, а создавала острохарактерные образы, наделяя их фирменным васильевским шармом и обаянием. Поэтому ее героини трогали и запоминались мгновенно.

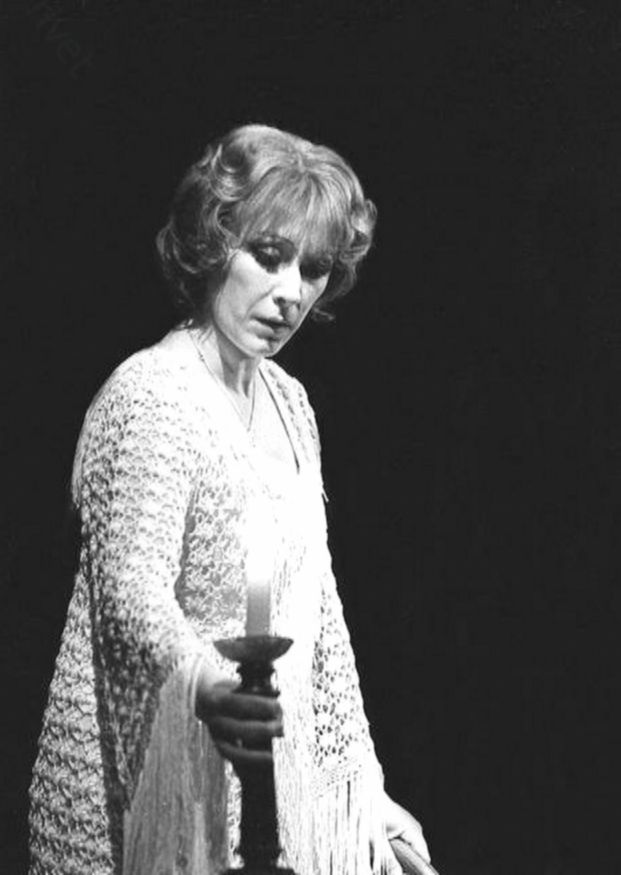

И все-таки главным в жизни Екатерины Сергеевны всегда был театр.

В отличие от сокурсников, она никогда не стремилась стать «звездой экрана» — все тело, душа, сердце и мысли принадлежали сцене. Поэтому сразу после окончания ВГИКа (1967) Васильева начала искать «свой театр» и «своего режиссера».

В Театре имени Ермоловой она сыграла Лауру в знаменитом «Стеклянном зверинце» Теннесси Уильямса в постановке Карена Райда. Затем на три года ушла в «Современник», где запомнилась множеством прекрасных работ, но «не чувствовала себя как актриса счастливой».

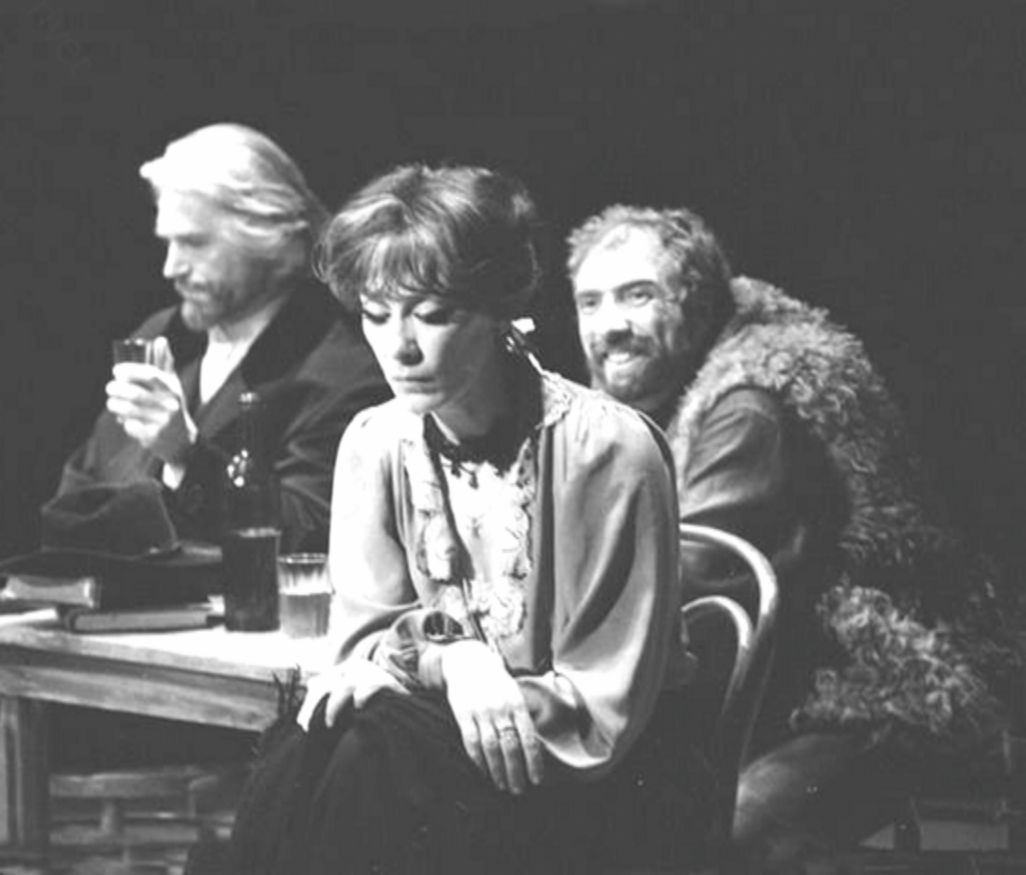

Таким родным театром в 1973 году стал МХАТ. Художественному театру верой и правдой Васильева служила 14 лет и впоследствии вспоминала эти годы как самые яркие и счастливые в своей карьере, называя его сцену «наркотиком».

Немудрено, ведь возглавивший труппу Олег Ефремов собрал по-настоящему звездный состав – Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Татьяна Доронина, Александр Калягин, Татьяна Лаврова, Андрей Мягков, Андрей Попов… И Екатерина Васильева в этой компании сразу почувствовала себя своей — одной группы крови.

Она блистала во многих мхатовских постановках. Сразу на память приходят спектакли «Эшелон», где она сыграла Катю, «Иванов» (Анна Петровна), «Чайка» (Маша), «Обвал» (Маргарита), «Господа Головлевы» (Аннинька), «Серебряная свадьба» (Аглая), «Тамада» (Ирина Минелли), «Перламутровая Зинаида» (Актриса)…

Это было не только лучшее время для Васильевой, но и очередное «возрождение» театра, который к концу 1960-х стал «закисать». Во МХАТ вновь повалил зритель, как в лучшие времена поклонники начали спрашивать «лишний билетик» и ночами ждать открытия кассы.

*

«ПРИ ТАКОЙ ЖИЗНИ ПУТЬ ОДИН – В ПЕТЛЮ…»

К 40 годам актриса получила звание «народной». Была успешной, знаменитой, востребованной на сценах других театров, в кино, на ТВ, любимой зрителями, ценимой и обожаемой худруком Ефремовым и великими партнерами.

Однако «за кулисами» в это время разворачивалась настоящая драма.

Расставшись с Соловьевым, актриса вышла замуж за знаменитого драматурга Михаила Рощина. Вышла, как всегда, спонтанно. Увидела в ресторане и сразу влюбилась. Насмерть! Причем это была взаимная страсть с первого взгляда. Оказалось, драматург давно был очарован ее талантом и харизмой.

«Мы в тот же день оставили семьи и стали жить вместе. Влюблены были друг в друга страшно!»,— признавался Рощин.

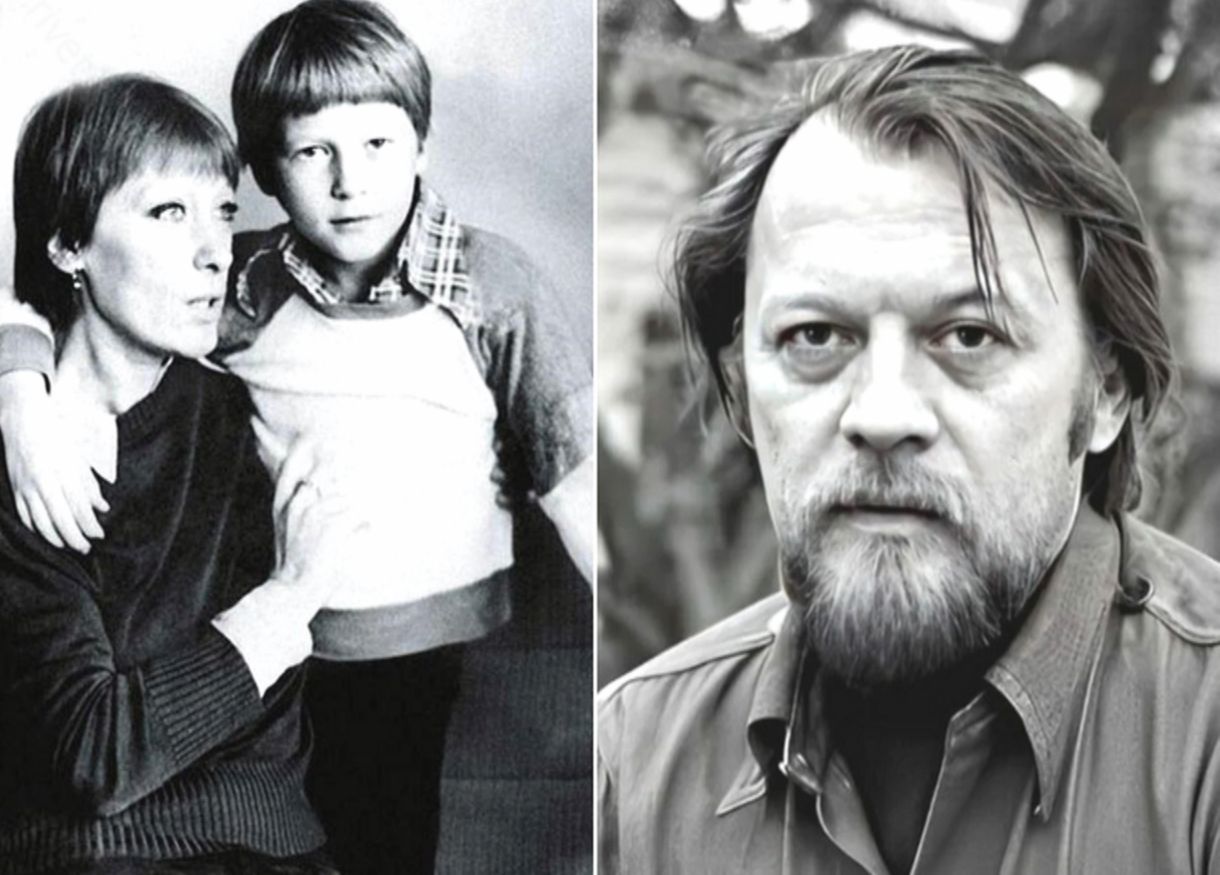

Его пьесы в то время гремели по всей стране, в том числе во МХАТе – худрук Ефремов Рощина боготворил и близко дружил с ним. Через год (1973) у Васильевой и Рощина родился сын – Митя.

Однако богемная жизнь продолжалась и засасывала все глубже.

Драматург не был трезвенником, Васильева – тем более, так что супруги кутили почти ежедневно – банкеты, гости, застолья, рестораны. Постепенно у актрисы появилась тяжелая алкогольная зависимость. Когда родные и близкие это заметили, было уже поздно. В семье начались скандалы – с рукоприкладством и битьем посуды, уходами Васильевой из дома неизвестно куда. Ее пытались лечить, водили к наркологам – ничего не помогало.

«Я увидел, что сестра спивается, — рассказывал Антон Васильев. — При Рощине ее пристрастие к выпивке приобрело серьезную болезненную форму, стало алкоголизмом. Я хотел спасти сестру, возил ее в больницу. Скандалил с Мишей, пытался их остановить. Видел, что она погибает, ведь при такой жизни один путь – в петлю. И маленький Митя её не спас бы. Катя кричала в пьяном угаре: «Я от всех вас уйду! Ребёнок меня не остановит!»

Чтобы оградить 4-летнего Митю от всего этого, пришлось пригласить домработницу – подругу Васильевой. Но брак это не спасло.

«Мы продержались лет 5, — вспоминал Михаил Рощин. — Катя оказалась сумасшедшая, да еще и сильно пьющая. Жить было невыносимо. И всё равно больно было, что всё так получилось…»

Точку в их отношениях поставила измена: однажды Васильева застала мужа в объятиях той самой подруги-домработницы…

*

*

*

*

«МЕНЯ БУКВАЛЬНО ВЫМОЛИЛИ С ТОГО СВЕТА»

Актрису спасла вера.

Дочь фронтовика-коммуниста, воспитывавшаяся в семье атеистов и большую часть жизни искренне считавшая религию «опиумом для народа», вдруг в 1980 году крестилась. К этому Екатерину Сергеевну подтолкнула серьезная болезнь сына, полная беспросветность и безысходность собственного бытия.

И неожиданно для себя в церкви она ощутила спокойствие и умиротворение. Постепенно все более воцерковлялась — начала ходить в храм, поститься, молиться. Алкоголизм и болезни остались в прошлом.

«За то, что до сих пор жива, молю Всевышнего. Редко рассказываю, но я ведь тяжело болела, группу инвалидности имела. Чуть не умерла, дважды оперировали, потом долго лежала в реанимации госпиталя Бурденко. Меня буквально вымолили с того света. Единственное спасение — в вере», — так объясняла чудо своего исцеления Екатерина Васильева.

Со временем ее жизнь обрела новый смысл, где уже не было прежнего места актерству, лицедейству.

В 1987 году – накануне двухмесячных гастролей МХАТа в Японии, желанных для труппы, суливших серьезные заработки – Васильева ошарашила худрука Ефремова своим заявлением об уходе. Уговоры не подействовали. Олег Николаевич так обиделся, что потом не разговаривал с ней несколько лет. Узнав об уходе Васильевой из театра и его причину, конечно, партнеры и поклонники были в шоке.

«Я года четыре вообще не играла и прекрасно себя чувствовала, — вспоминала Васильева. — Буквально летала! Особенно легко отказалась от кино. Никогда его не любила и не люблю. Снималась исключительно ради заработка».

А в 1993 году театральную Москву потрясла еще одна сенсационная новость: «народная артистка Екатерина Васильева ушла в монастырь». «Сенсация» оказалась «уткой». Правда была в том, что она действительно отказалась от мирской жизни и пошла работать казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Вскоре за матерью последовал и сын – окончивший ВГИК и уже успевший сняться в пяти фильмах Дмитрий Рощин стал священнослужителем.

По словам Екатерины Сергеевны, в тот момент она тоже собиралась полностью посвятить себя служению церкви. Однако, когда она начала умолять своего духовника «запретить ей лицедейство», тот неожиданно в своем благословении отказал.

«А вы что-то ещё делать умеете?», — спросил батюшка. И услышав отрицательный ответ, сказал: «Профессия актера — это дар проповеди, то есть дар воздействия на души и на общество. Так что если нет греха для церкви, зарабатывайте на хлеб, как можете. Дарите людям тепло, веру, надежду…»

Так Васильева вернулась на сцену и на съемочную площадку. «Выборочно» и только с благословения духовника снялась… в 60(!) фильмах и сериалах, в том числе в потрясающей мелодраме Олега Янковского и Михаила Аграновича «Приходи на меня посмотреть» (2000).

Екатерина Сергеевна с улыбкой вспоминала звонок Янковского, который приглашение ее на роль парализованной старушки Софьи Ивановны начал со слов: «Катя, только сразу не посылай меня…»

Екатерина Васильева: «Олег знал, какой я раньше была матерщинницей. Согласилась, потому что мне очень понравилась идея — фильм о воссоздании семьи, а это одна из самых важных проблем в России».

За эту работу в 2001 году актриса получила Приз ХII кинофестиваля «Созвездие» как «лучшая актриса». Затем снялась в популярнейшем «Участке» (2003), фильме своего первого мужа Сергея Соловьева «Анна Каренина» (2009), была признана «актрисой года» за фильм «Кромовъ» (2009)…

*

*

Но Екатерина Васильева не была бы собой, если бы в очередной раз не удивила. В августе 2021 года актриса приняла постриг и стала монахиней в женском монастыре Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве.

Так что свое 80-летие Екатерина Сергеевна встречает в статусе инокини под именем Василиса, преобразованном настоятельницей монастыря, матушкой Фаиной, из ее некогда знаменитой фамилии.

«Вся жизнь должна быть посвящена одному — спасению души, — уверяет она. — Свою порцию грехов давно совершила, до сих пор при воспоминаниях о них содрогаюсь. Спасибо Господу, вырвалась. А сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением — Бог меня привел».

Народная артистка пообещала, что на этот раз поставила в своей карьере большую жирную точку.

Но поставила ли? В случае с Екатериной Васильевой ничему нельзя удивляться.