8 февраля родился народный артист СССР Вячеслав Тихонов (1928-2009)

*

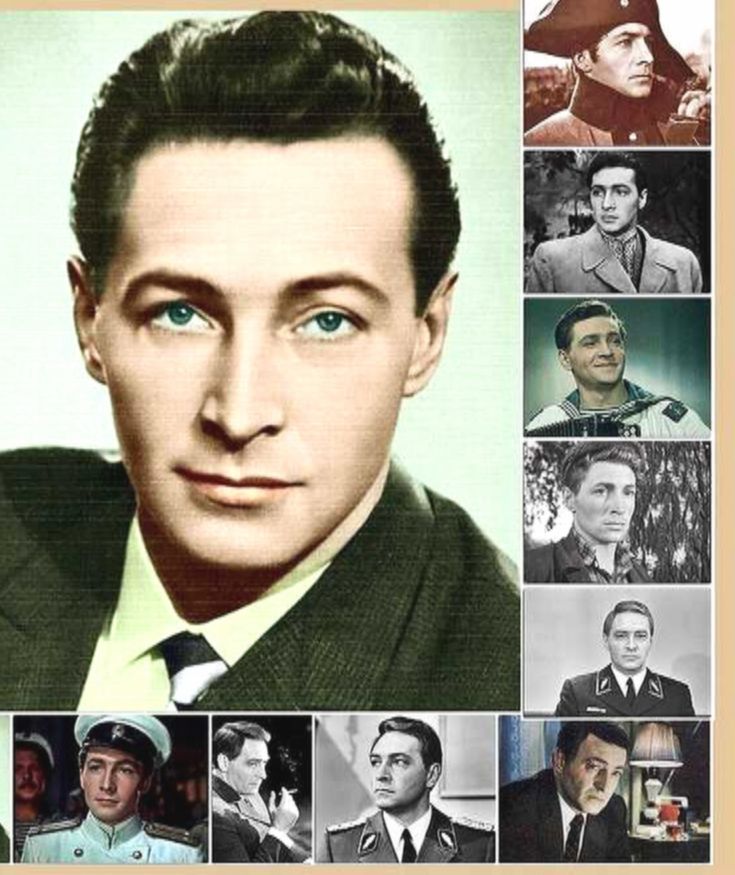

Говоря о Вячеславе Тихонове, обычно выделяют его буквально гипнотическую мужскую красоту, завораживающие глаза, не свойственные знаменитостям скромность и деликатность, разборчивость в ролях и маниакальное актерское самоедство… Я бы к этому добавил: остроумие, иронию.

Две самые яркие иллюстрации. Скрывшись на закате жизни от чрезмерного внимания на даче на Николиной Горе, Вячеслав Васильевич во дворе установил столб с указателями: «Павловский Посад – 98 км», «Пеньково – 440 км», «Берлин – 1750 км». Чем сразу «провалил» свою явку затворника и отшельника. Но остроумно продемонстрировал три самых главных для него «направления».

Ну и, конечно, знаменитая история с его инфарктом, когда ночью с острыми болями в области сердца Тихонова привезли в соседний военный госпиталь. И вместо обезболивающего укола офицер-медик принялся заполнять медицинскую карточку.

— «Фамилия?» — спрашивает.

— «Тихонов».

— «Имя-отчество?»

— «Вячеслав Васильевич».

— «Ваше воинское звание?»

Даже в таком состоянии Тихонов не растерялся и ответил: «Штандартенфюрер».

Медик поднял глаза, вгляделся и сказал смущенно: «Ой, извините, я вас не узнал».

Услышав эту историю, «мама Штирлица» — Татьяна Михайловна Лиознова — наверняка воскликнула бы: «Блеск!»

*

Предлагаю вспомнить самые яркие вехи карьеры Вячеслава Тихонова.

СЦЕНЫ БОЯЛСЯ КАК ОГНЯ

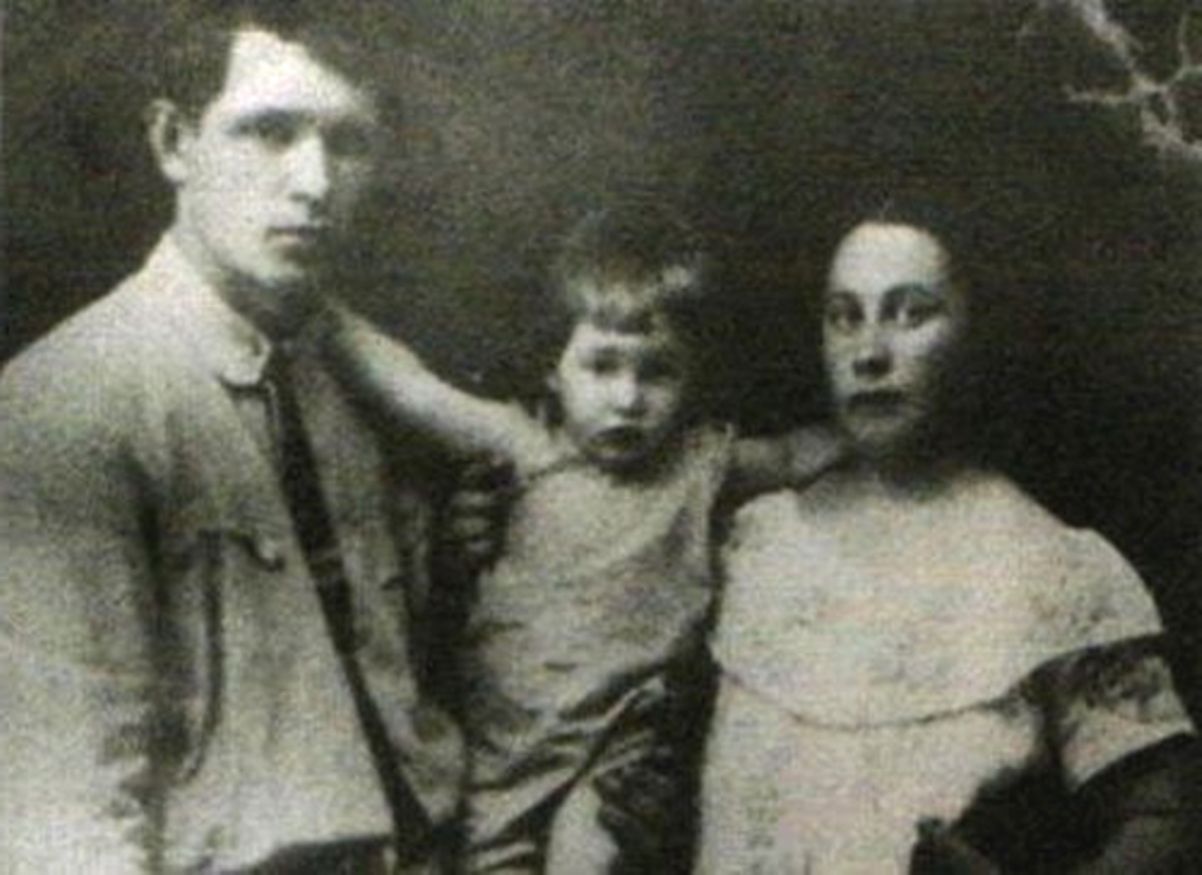

Будущий народный артист появился на свет 8 февраля 1928 года в городе Павловском Посаде Московской губернии. Его отец – Василий Романович, работал механиком на ткацкой фабрике, мать – Валентина Вячеславовна, была воспитателем в детском саду.

Как вспоминал Тихонов, рос он в рабочей среде, где воспитанием детей в большей степени занималась не школа, а улица – «мальчишеское братство, дворовая романтика, своеобразный негласный «кодекс чести».

Быть зубрилой, часами сидеть в библиотеке по этому кодексу считалось «ниже плинтуса». Другое дело – воровать яблоки с чужих садов, курить, кулаками защищать младших, накалывать себе наколки – по моде тех лет.

«Я не был домашним мальчиком, любил побузить с мальчишками, — рассказывал Вячеслав Васильевич о своем детстве. — За компанию даже выколол на руке свое имя «Слава». А потом никак не мог вытравить. Пришлось и Штирлица, и двух князей с наколкой играть».

*

Детство закончилось с началом войны. В школе, где учился Слава, разместили военный госпиталь, и отец, чтобы сын не болтался на улице, отправил его в ремесленное училище. Быстро выучившись на токаря по металлу, 13-летний юноша устроился на военный завод, где с такими же пацанами, как он, выполнял оборонзаказ — «вытачивал для фронта детали».

«Трудился для фронта, для победы» — он очень гордился этой своей миссией, и на всю жизнь полюбил «особый» запах горелого масла и металлической стружки.

А после работы Слава с друзьями ходил в местный кинотеатр, куда раз в неделю привозили лучшие советские фильмы. Тогда-то он и влюбился в кино.

«Самое смешное, что я никогда в жизни даже в художественной самодеятельности не участвовал, — признавался Тихонов. — Был застенчивым, очень стеснялся выходить на сцену. И если вдруг нужно было что-нибудь прочитать или спеть – я боялся этого как огня.

Но я был покорен кино. Наши фильмы тянули меня в тот сказочный мир, который был мне недоступен. «Чапаев», «Депутат Балтики», «Мы из Кронштадта». А позже – «Большая жизнь» с Андреевым, Крючковым и Алейниковым, «Два бойца» с Бернесом. Это люди, которые в итоге потащили меня в искусство».

Но когда Вячеслав заикнулся родителям, что собирается поступать на актерский факультет ВГИКа, дома вышел скандал — с криком и слезами. Мама с папой были категорически против. Василий Романович настаивал, чтобы сын стал технарем, Валентина Вячеславовна хотела, чтобы он пошел учиться на агронома.

«Какой из тебя актер? Даже думать забудь об этом!», — горячился отец.

Слава уже был готов отступиться. Но тут свое веское слово сказала бабушка, чей авторитет в семье был непререкаемым.

«Если запретите Славику попытать свое счастье, он потом будет считать, что вы ему жизнь сломали», — молвила она. И таким образом решила судьбу внука.

«ШЛАГБАУМ» ПЫРЬЕВА

В мае 1945-го охваченная эйфорией вселенского счастья страна отмечала день Победы, а 17-летний Слава Тихонов усиленно готовился к экзаменам во ВГИКе. Впрочем, природная застенчивость сделала свое дело – своей фамилии в списках принятых в вуз он в итоге не обнаружил.

Разумеется, жутко расстроился – выходит, родители были правы, и актер из него никудышный. «Все поплыло в глазах, рассыпалось, и только тогда я понял, как на самом деле хотел поступить…»

Но тут случилось чудо.

«Слава Тихонов стоял, уткнувшись носом в стенку, — вспоминал в своей книге «Театр и судьба. Воспоминания» легендарный актер и педагог ВГИКа Борис Бибиков. — Тонкие плечи беззвучно вздрагивали. Он плакал от обиды, от горя, от какой-то безысходности. И тогда я сказал ему: «Успокойся, я возьму тебя. Приходи в сентябре учиться».

Сам Тихонов описанную мастером курса историю всю жизнь отрицал, но из уст Бориса Владимировича Бибикова, ученика Михаила Чехова, она выглядит правдоподобно.

Помогло еще то, что фронтовиков пока не демобилизовали, поэтому на актерских факультетах были в основном девушки. Играть мужские роли в студенческих этюдах было некому — парни были в дефиците. Так, хотя и с испытательным сроком, Тихонов попал в мастерскую Бориса Бибикова и его супруги Ольги Пыжовой, воспитавших целую плеяду звезд советского кино. И счастливым случаем воспользовался сполна.

*

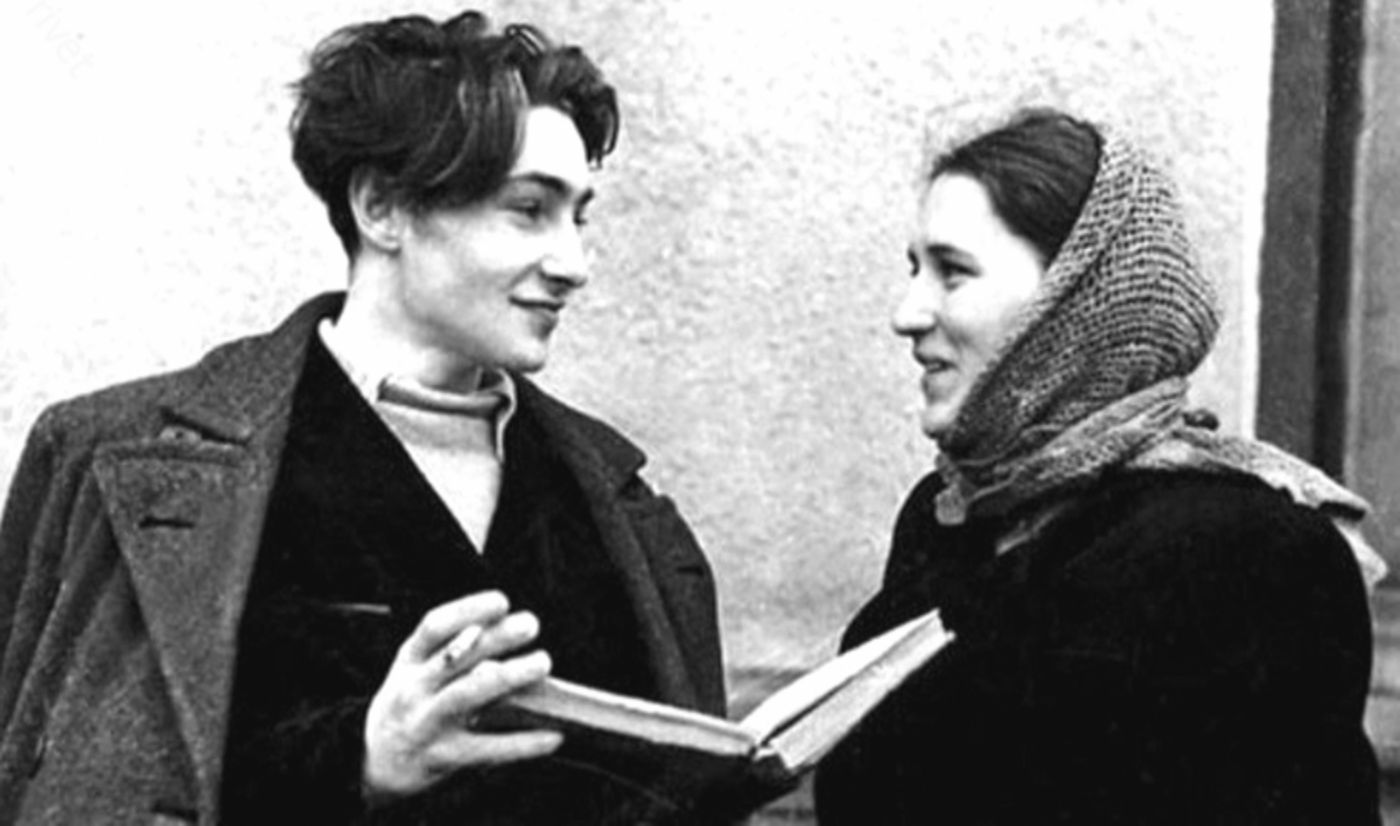

Уже на третьем курсе Вячеслав Тихонов дебютировал в кино – сыграл героя-подпольщика Володю Осьмухина в эпохальном фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» (1948).

«Сергей Аполлинариевич пошел на риск, доверив тогда своим еще студентам главные роли, — рассказывала автору этих строк народная артистка СССР Инна Макарова. — Наш курс называли «молодогвардейским», окончили его тринадцать человек, но зато кто – Сергей Бондарчук, Клара Лучко, Людмила Шагалова, Евгений Моргунов. Картина открыла Нонну Мордюкову, Вячеслава Тихонова, Сергея Гурзо, Георгия Юматова, Музу Крепкогорскую, Тамару Носову, Виктора Авдюшко.

Одно из самых ярких воспоминаний как автор романа Александр Фадеев Сталинскую премию за фильм вручал в 1949 году. Мне, Ляле Шагаловой, Володе Иванову, Сереже Гурзо и Нонне Мордюковой…»

Любопытно, что на съемках этой картины среди практикантов с режиссерского факультета ВГИКа была будущая «мама Штирлица» — Татьяна Лиознова. «Молодая гвардия» стала событием для своего времени, лидером проката и дала «путевку в жизнь» целому поколению великих актеров.

«Мы еще не закончили институт, — вспоминал Вячеслав Тихонов, — а уже двое из нас носили на лацкане медаль лауреата Сталинской премии первой степени за «Молодую гвардию». А потом мой друг Сережа Гурзо, с которым мы за одной партой сидели, получил еще и Сталинскую премию второй степени за «Смелых людей».

Конечно, я был рад, что в этом фильме снимался, что прикоснулся к патриотической теме. Вы только представьте себе… Перед съемками Герасимов сделал такой эксперимент: в Краснодоне каждый выпускник брал эпизод, связанный со своим героем, и репетировал. Мы жили там, где жили наши прототипы, ходили к шурфу, где они погибли».

*

*

*

В 1950 году Тихонов с отличием окончил ВГИК, но в отличие от того же Сергея Гурзо долго востребован не был. Почти за 10 лет сыграл небольшие роли всего в шести картинах – «В мирные дни» (1950), «Тарас Шевченко» (1951), «Максимка» (1952), «Об этом забывать нельзя» (1954), «Звезды на крыльях» (1955) и «Сердце бьется вновь» (1956).

Почему его «не замечали» режиссеры – загадка. Помню, Лариса Голубкина рассказывала, что впервые увидела Тихонова как раз в то время — в фильме «Максимка». «Слава играл военного моряка русской царской армии. Красавец! Глаз было не отвести. Это был первый актер, который на меня произвел впечатление с экрана своей фактурой».

Сам Вячеслав Васильевич считал, что «шлагбаум» для него поставил тогдашний глава «Мосфильма» Иван Александрович Пырьев. Причем аргумент «Иван Грозный», как его за глаза называли, приводил абсолютно несуразный.

«Когда Пырьеву показывали меня, он говорил: «У Тихонова лицо не русское, он то ли армянин, то ли азербайджанец — не надо его снимать», и меня не утверждали… Под таким вот прессом у Пырьева я находился».

Все эти годы молодой актер играл на сцене Театра-студии киноактера, снимался в эпизодах на киностудии имени Довженко и ждал своего режиссера.

И в конце концов — дождался.

«БУДУ СНИМАТЬ ТОЛЬКО ТИХОНОВА»

Режиссер-фронтовик Станислав Ростоцкий увидел Тихонова в студийном спектакле «Обыкновенное чудо» (по знаменитой сказке Евгения Шварца), где тот играл Медведя. Впечатленный его игрой, Станислав Иосифович предложил ему попробоваться на главную роль — он как раз запускался со своей дебютной полнометражной картиной «Дело было в Пенькове».

Тихонов загорелся — именно с такими парнями как этот герой (Матвей Морозов) он когда-то учился в ремесленном училище. Он их хорошо знал, чувствовал. К тому же понимал – это шанс проявить себя.

Однако худсовет киностудии имени Горького жестко раскритиковал его пробы. Дескать, «этот актер ни капли не похож на деревенского парня-тракториста – сразу видно – городской!» Вместо него утвердили Сергея Гурзо.

Ростоцкий извинился, что не срослось, и пообещал снять Тихонова в своей следующей картине. «С горя» и чтобы забыться, тот занялся дубляжом иностранных картин.

«А недели через две, — вспоминал Вячеслав Васильевич, — звонит ассистент по актерам со студии Горького: «Тихонов, завтра ждем — грим, костюмы…» Я робко: «А в чем дело? Что-то произошло?» «Ничего, будешь сниматься.

Оказалось, Ростоцкий уперся, пошел в пресловутый художественный совет, который все на свете решал, и заявил: «Буду снимать только Тихонова!» Ему возражают: «Загубишь картину», а он ни в какую и настоял на моей кандидатуре»

*

Сельская драма «Дело было в Пенькове» (1957) принесла Вячеславу Тихонову всесоюзную славу. Что интересно, после премьеры те же люди из худсовета киностудии, которые утверждали, что он не подходит, в один голос говорили: «Идеальное попадание в роль!»

Именно роль Матвея Морозова Тихонов впоследствии считал самой любимой и главной в своей творческой биографии.

«С нее начался и я как актер, и моя дружба с Ростоцким, и все остальное, — объяснял он. —Ведь если бы не было «Пенькова», не было бы и Штирлица – я бы, наверное, просто ушел из кино: меня режиссеры «не видели».

После «Пенькова» его карьера стремительно набирала обороты. «Ч. П. – Чрезвычайное происшествие» (1958), «Майские звезды» (1959), «Жажда» (1959), «Мичман Панин» (1960), «Две жизни» (1961), «На семи ветрах» (1962), «Оптимистическая трагедия» (1963). Теперь он «фотогеничен», играет главные роли, и даже Иван Пырьев признал свою ошибку – отныне двери «Мосфильма» для Тихонова открыты.

*

*

И тут судьба приготовила для него еще одно серьезное испытание.

«РАССТАВАНИЕ» С КИНО

На волне своей популярности Тихонов узнал, что Сергей Бондарчук собрался экранизировать его любимый роман — «Войну и мир». И при встрече намекнул, что хотел бы попробоваться на роль князя Андрея Болконского. Однако получил отказ. Бондарчук прямо сказал, что не видит его в роли Болконского, к тому же худсоветом уже одобрена кандидатура Иннокентия Смоктуновского.

Но Смоктуновский получил предложение сыграть Гамлета в одноименном фильме Григория Козинцева, и отказался. А с утвержденным вместо него Олегом Стриженовым Сергей Федорович не смог договориться. Так выяснилось, что актера на роль Болконского нет, а сроки поджимали.

И тогда министр культуры Екатерина Фурцева посоветовала режиссеру «обратить внимание на молодого актера Славу Тихонова». Того вызвали телеграммой со съемок «Оптимистической трагедии», и после успешных кинопроб Бондарчук его утвердил.

*

Съемки длились четыре года, и, по словам Вячеслава Васильевича, они «выжали все соки и буквально опустошили его». Все эти четыре года он «болел, горел и жил этой ролью,то и дело сверяя свое понимание образа князя Андрея с первоисточником».

Фильм в итоге ему понравился, но разочаровала реакция общества. Картина получила «Оскара», была признана выдающейся, а сыгранную им роль критики оценили довольно прохладно. К тому же до Тихонова доходили слухи, что и сам Бондарчук неоднократно нелестно высказывался о князе Болконском в его исполнении.

Другой на его месте обвинил бы в этой «условной неудаче» режиссера, их разное видение образа князя. Но самоед по своей природе, Тихонов винил только себя. И впоследствии на вопрос, что бы он глобально хотел изменить в своей жизни, отвечал: «Более точно сыграть Андрея Болконского!»

В тот момент он так переживал и «грыз» себя, что решил… уйти из кино. Навсегда. «Я хочу играть в театре», — отвечал Вячеслав Васильевич предлагавшим ему новые роли кинорежиссерам.

Из затяжной депрессии его вывел Станислав Ростоцкий, который едва ли не силой вновь вытащил его на съемочную площадку. В 1968 году он предложил Тихонову роль учителя Мельникова в своем новом фильме «Доживем до понедельника».

Тот долго отказывался, утверждая, что «роль не его», — она ему казалась безликой и провальной. Пока Ростоцкий не поставил вопрос ребром: «Если ты мне друг, – снимайся!»

В результате – «лучший фильм 1968 года», главный приз VI МКФ в Москве, Государственная премия СССР. И статус «культовой картины». А как Тихонов там спел пронзительную песню Кирилла Молчанова на стихи Николая Заболоцкого «Иволга» («В этой роще березовой…»). До сих пор когда слушаю — мурашки по коже.

А уйди Вячеслав Васильевич из кино, вероятно, не было бы в его активе разведчика «под прикрытием» Максима Максимовича Исаева (Макса Отто фон Штирлица) в сериале «Семнадцать мгновений весны». А у нас не было бы Штирлица-Тихонова.

*

ТРИУМФ И ГЕРОЙ АНЕКДОТОВ

О съемках «Мгновений…» (1973) и работе над ролью Вячеслава Тихонова написано немало, напомню самое яркое.

Сегодня в такое трудно поверить, но во время показа этого сериала улицы советских городов и сел просто «вымирали», снижалась преступность, а с финальными титрами очередной серии одновременно во всех домах гасли окна. Рассказывали, Татьяна Михайловна Лиознова любила наблюдать за этим процессом из своей квартиры.

Еще один любопытный факт: снятая картина могла не появиться на экране. Дело в том, что на самом верху до последнего сомневались, стоит ли публично затрагивать столь щекотливую тему как работа спецслужб и «кухня разведки».

По легенде, «Мгновения…» «спас» Генсек Леонид Ильич Брежнев. Якобы, посмотрев готовый сериал, он расплакался – так был тронут увиденным. Распорядился «разыскать разведчика Исаева и наградить звездой Героя Советского Союза». Кода ему объяснили, что Исаев-Штирлиц — это вымышленный, собирательный образ и всего лишь роль, блистательно сыгранная актером, тогдашний лидер СССР расстроился: «Очень жаль!»

Вячеслав Васильевич рассказывал, что Брежнев действительно однажды ему звонил по телефону. Извинился, что не сможет вручить ему Звезду Героя лично, так как уезжает отдыхать.

«Так что Звезду Героя Соцтруда я получил из рук первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР Кузнецова», — смеялся Тихонов.

ТРИУМФ И ГЕРОЙ АНЕКДОТОВ

О съемках «Мгновений…» (1973) и работе над ролью Вячеслава Тихонова написано немало, напомню самое яркое.

Сегодня в такое трудно поверить, но во время показа этого сериала улицы советских городов и сел просто «вымирали», снижалась преступность, а с финальными титрами очередной серии одновременно во всех домах гасли окна. Рассказывали, Татьяна Михайловна Лиознова любила наблюдать за этим процессом из своей квартиры.

Еще один любопытный факт: снятая картина могла не появиться на экране. Дело в том, что на самом верху до последнего сомневались, стоит ли публично затрагивать столь щекотливую тему как работа спецслужб и «кухня разведки».

По легенде, «Мгновения…» «спас» Генсек Леонид Ильич Брежнев. Якобы, посмотрев готовый сериал, он расплакался – так был тронут увиденным. Распорядился «разыскать разведчика Исаева и наградить звездой Героя Советского Союза».

Кода ему объяснили, что Исаев-Штирлиц — это вымышленный, собирательный образ и всего лишь роль, блистательно сыгранная актером, тогдашний лидер СССР расстроился: «Очень жаль!»

Вячеслав Васильевич рассказывал, что Брежнев действительно однажды ему звонил по телефону. Извинился, что не сможет вручить ему Звезду Героя лично, так как уезжает отдыхать.

«Так что Звезду Героя Соцтруда я получил из рук первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР Кузнецова», — смеялся Тихонов.

Сериал моментально разошелся на цитаты и стал объектом бесчисленного количества анекдотов, которые Тихонов-Штирлиц терпеть не мог.

Кстати, не все знают, что одна из самых трогательных сцен фильма – встреча Штирлица с женой в кабачке под названием «Элефант» — появилась с легкой руки Вячеслава Васильевича. Когда-то он дружил с кадровым советским разведчиком-нелегалом в отставке Конаном Трофимовичем Молодым.

И тот однажды ему рассказал: когда от чудовищного перенапряжения у него на чужбине стали сдавать нервы, советское руководство устроило ему конспиративную встречу с женой — в отеле одной из «третьих» стран. И эта встреча очень помогла вновь собрать нервы в кулак.

По словам Тихонова, этот рассказ его потряс: «сколько за всем этим было профессионального риска, опасности провала и при этом теплого, сентиментального, человеческого»… Актер поделился этой историей с Лиозновой. «Блеск!» — воскликнула Татьяна Михайловна. — Только мы перенесем эту встречу из отеля в другое место».

Так возникла знаменитая сцена встречи Штирлица с женой, которую замечательно сыграла актриса театра Вахтангова Элеонора Шашкова. Их бессловесный «монолог» длится ровно 5 минут 30 секунд — абсолютный рекорд мирового кинематографа.

Тихонов объяснял феномен популярности «Мгновений…» драматургией Юлиана Семенова, режиссурой Татьяны Лиозновой и идеальным ансамблем актеров, которых она собрала. А вот своей особой заслуги в успехе не видел.

«Для меня это была обычная актерская работа. Мне просто надо было убрать из-под Штирлица пьедестал, контурность, суперменство, которые так и лезли изо всех фильмов про разведчиков…»

Роль Штирлица полностью раскрыла актерский потенциал Вячеслава Тихонова. И слава, обрушившаяся на него после выхода фильма, была поистине всенародной. Причем популярность и народная любовь росли с каждым новым фильмом.

Майор Млынский в военной кинотрилогии «Фронт без флангов»-«Фронт за линией фронта»-«Фронт в тылу врага» (1974-1982), контуженный боец Стрельцов в фильме «Они сражались за Родину» (1975), писатель Иван Иванович в очередной драме Ростоцкого «Белый Бим Чёрное ухо» (1977), генерал КГБ в сериале «ТАСС уполномочен заявить…» (1984)…

В результате заслуженные награды, звания, премии, номинация на «Оскара».

*

«ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ НАШЕГО КИНО»

Хорошо известно, что говорить о личной жизни Вячеслав Васильевич не любил и этой темы в разговорах всячески избегал.

«Настоящий мужчина не должен говорить о двух вещах – о своих женщинах и о болезнях», — эта его фраза стала крылатой.

*

Головокружительный роман с первой супругой — великой русской актрисой Нонной Мордюковой — вспыхнул на съемках «Молодой гвардии». Они поженились на четвертом курсе ВГИКа и прожили вместе 13 лет. Родился сын – Володя Тихонов.

«Но потом нас развела жизнь, творчество, — скупо рассказывал Вячеслав Васильевич о своей семейной жизни. — И я не жалею об этом. Было много и замечательного, и горького, и обидного. И предательства были».

Настоящая причина расставания так и осталась «тайной за семью печатями». Встретились они с Нонной Викторовной лишь однажды – на съемках «Войны и мира». И больше ни разу в жизни так и не пообщались – даже в 1990-ом году на похоронах сына, продолжившего актерскую династию и трагически погибшего из-за наркотической зависимости.

*

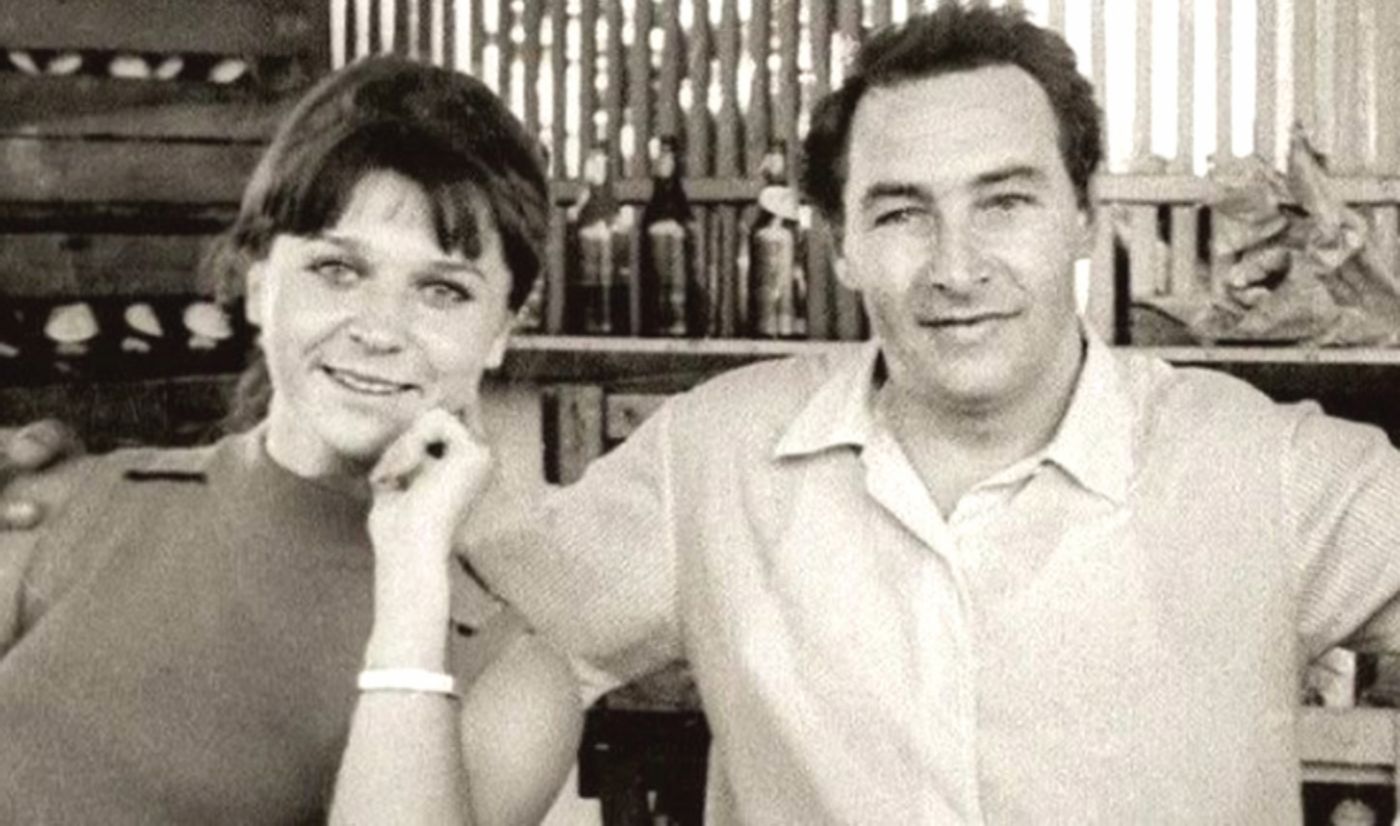

Второй раз Вячеслав Тихонов женился в 1968 году – в сорокалетнем возрасте. 25-летняя Тамара работала в объединении «Совэкспортфильм» переводчицей с французского языка, в тот момент была замужем, но перед обаянием Вячеслава Васильевича не устояла. В 1969 году у них родилась дочь Анна, впоследствии ставшая актрисой и кинопродюсером.

Анна Тихонова: «Знакомство папы и мамы было довольно романтичным. Они встретились на озвучивании фильма «Мужчина и женщина» Клода Лелуша. Папа озвучивал Жана Луи Трентиньяна, а мама работала переводчицей на этой картине. А потом… Знаете, как говорится, жизнь прожить не поле перейти. И любовь была, и сложности. Вообще папина личная жизнь — большая загадка!»

Удивительно, но популярнейший актер, красавец-мужчина, при виде которого теряли голову даже всемирно известные красотки-актрисы, не был ловеласом. По отношению к женщинам Вячеслав Васильевич вел себя безукоризненно порядочно: влюбился – женился.

Разумеется, у него были толпы поклонниц, он мешками получал письма с признаниями в любви. Но, когда его называли «главным секс-символом СССР», терялся, краснел и не знал, как на это реагировать. Не случайно при жизни был удостоен эпитетов — «романтик-идеалист», «последний рыцарь и князь нашего кино».

*

*

«ВСЕ ДРУЗЬЯ УШЛИ, А Я ЕЩЕ ЗАДЕРЖАЛСЯ…»

Последние годы Вячеслав Васильевич жил на своей даче на Николиной Горе практически затворником. Особых богатств не нажил. Единственное, чем он обладал к концу девяностых, — квартира в районе станции метро «Кропоткинская» да эта двухэтажная дача из красного кирпича. Плюс президентская надбавка к пенсии.

От интервью отказывался, съемками в рекламных роликах пачкаться не желал. Пока были силы, колол дрова, топил ими камин, смотрел по телевизору любимые спортивные передачи, канал «Культура». Ездил на своей «Волге» на кладбище – на могилу сына, в гибели которого винил себя — «не уберег».

В кино Тихонов почти не снимался. Своей «лебединой песней» считал картину Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы» (1998), где Михаил Ульянов, Олег Ефремов и он сыграли боевых друзей-фронтовиков, шокированных «реалиями новой России». Больше интересных драматических ролей ему не предлагали, а играть различных мафиози или криминальных авторитетов Вячеслав Васильевич не хотел.

Говорил: «Сниматься хочу, но… не в чем. Нет больше тех людей, которые в меня верили, приглашали на роли. Нет Ростоцкого, Игоря Гостева, Сергея Федоровича Бондарчука…Нету моих друзей, с которыми я работал, дружил и делал фильмы.

Да и страны, в которой я когда-то родился, больше нет. Дай Бог, чтобы пожили наши фильмы, и люди получали радость от искусства, от жизни, а не только от долларов».

*

Его последняя роль в большом кино в какой-то степени стала символической – в 2006 году Тихонов сыграл… Бога в фильме-сказке Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви». В облике героя Тихонова — красивого, добрейшего и умудренного житейским опытом седовласого старика Всевышнего с нимбом над головой — уже читалось, что сам он к своей встрече с Всевышним готов.

Незадолго до своего ухода Вячеслав Васильевич пожаловался:

«Одиночество… Я сейчас живу воспоминаниями того доброго, что было в моей жизни, в детстве с родителями, в юности и потом уже в работе. А теперь почти все близкие по духу мне люди ушли, а я еще задержался…»

…В 2002 году актёр перенёс инфаркт миокарда. В ноябре 2009-го Вячеслав Васильевич вновь был госпитализирован в ЦКБ. Ему сделали операцию на сосудах, но она не помогла: у Тихонова отказали почки, его пришлось подключить к аппарату гемодиализа, а затем и к аппарату искусственной вентиляции легких.

4 декабря на 82-м году жизни Вячеслав Тихонов скончался в реанимации Центрально клинической больницы.

Тихонов знал, что ему, как народному артисту СССР, положено место на Новодевичьем кладбище, но завещал похоронить себя на Кунцевском – рядом с сыном. Точно также поступила Нонна Мордюкова, и ее воля в июле 2008 года была исполнена.

Близкие Вячеслава Васильевича решили иначе. 8 декабря 2009 года после отпевания в Храме Христа Спасителя и гражданской панихиды в Доме кино его тело было предано земле на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Олега Янковского.